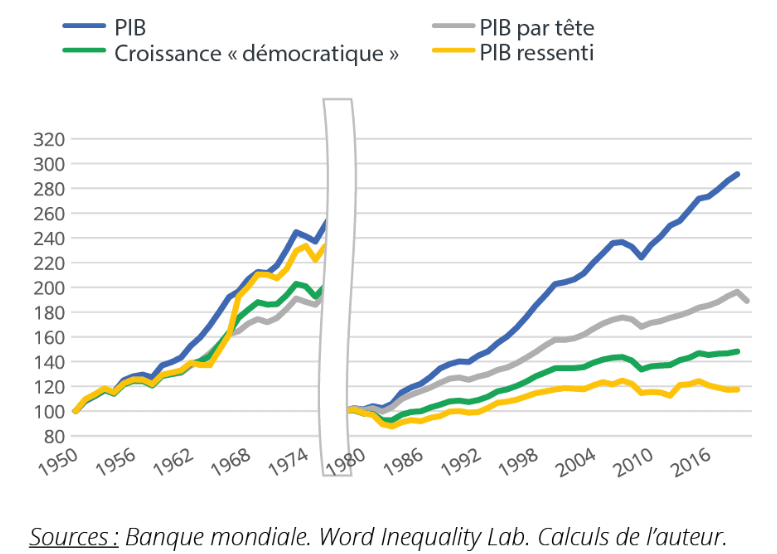

Ainsi, il est indispensable d’accompagner les agrégats de la comptabilité nationale par d’autres indicateurs synthétiques. L’OCDE a proposé un indicateur « du vivre mieux » qui reprend différents critères du bien-être, autres que les seuls chiffres du PIB ou des statistiques économiques.

La question n’est pas tant de remplacer le PIB, mais que la politique économique ne soit pas quasi-exclusivement seulement pilotée en fonction du PIB et de son évolution afin d’éviter de se laisser aveugler par les bons résultats économiques à court terme. Comme pour le PIB en volume (voir page Mesure des volumes et des prix), il faut rester prudent quant à l’utilisation de nouveaux indicateurs. Aucun d’entre eux ne sera en mesure de capter l’ensemble des effets des activités économiques, sociales et environnementales d’une population.

a) Tableaux de bord et indicateurs synthétiques

La première approche se borne à identifier des indicateurs (en principe non monétaires), capables de décrire la situation des individus dans la dimension (santé, sécurité, démocratie, cohésion sociale…) considérée. Ils constituent une information complétant celles fournies par les grands agrégats comptables (PIB, RDB, consommation, épargne, etc.). Cette démarche s’est développée depuis les années 70. Une démarche intuitive et des limites du PIB devenues un lieu commun expliquent la demande, toujours en croissance, des décideurs ou du public pour ces indicateurs. Une information économique et sociale toujours plus abondante et plus facile à traiter explique que l’offre a pu suivre. Il en a résulté une floraison d’initiatives constituant (à partir de statistiques préexistantes) des ensembles d’indicateurs censés pallier les insuffisances des grandeurs macroéconomiques traditionnelles (voir ci-dessous pour la France).

Les indicateurs sont pratiquement toujours sélectionnés dans le vaste ensemble des indicateurs publiés (ou au moins publiables) par les divers producteurs, publics ou privés, d’information économique et sociale. Divers auteurs ou organismes se sont certes efforcés de dégager des principes généraux de sélection d’un indicateur, mais ces principes sont avant tout pragmatiques et n’offrent pas de justification théorique aux indicateurs retenus. Ce qui explique, au moins en partie, pourquoi les batteries d’indicateurs produites sont souvent très disparates .Une fois les indicateurs identifiés et collectés, la question de leur articulation avec les agrégats comptables usuels est susceptible d’être résolue de deux façons. La solution la plus simple est de mettre l’information à disposition en l’état, sous forme d’un tableau de bord. On laisse à l’utilisateur le soin de considérer lui-même les différents messages sous ses yeux et d’en tirer les conclusions qu’il peut.

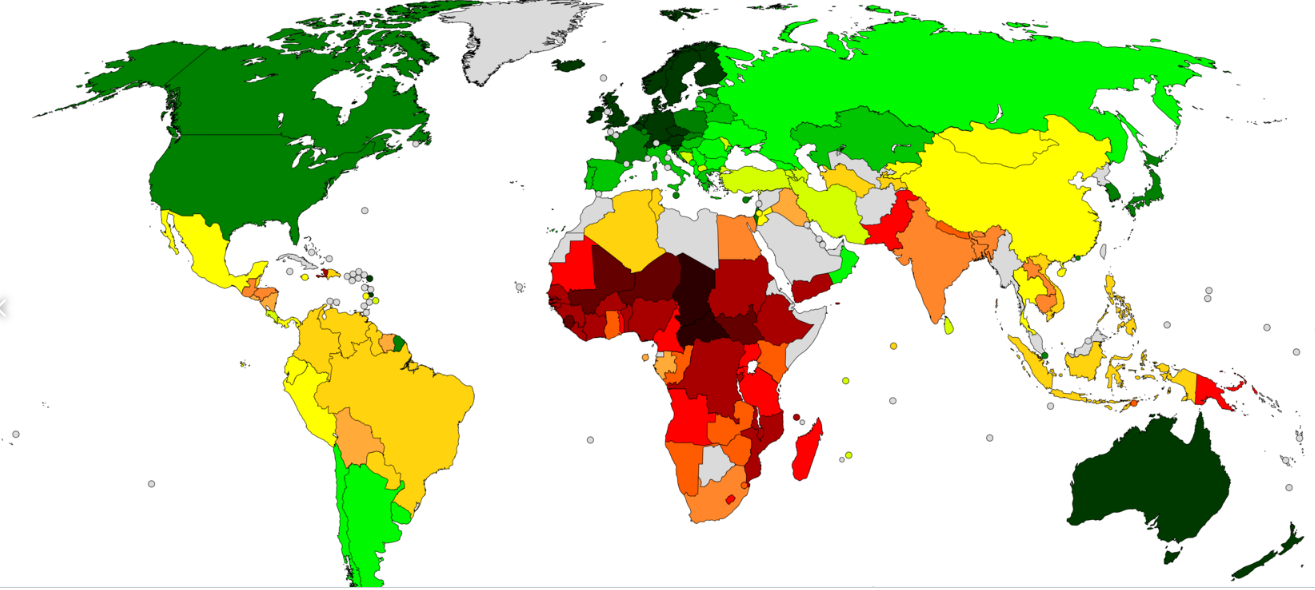

Au cours des années 80 et surtout 90, les tenants d’une approche par indicateurs ont volontiers nourri l’ambition de construire un indicateur capable de se substituer au PIB. Estimant que c’est le fait d’être un chiffre unique (donc à la fois facilement mémorisable et permettant de classer les pays – voir ci-dessous) qui explique une large part la place du PIB dans le débat public, ils se sont efforcés de résumer des batteries d’indicateurs en un seul indice dit « synthétique » : ont ainsi été conçus par exemple l’Index of Social Health.

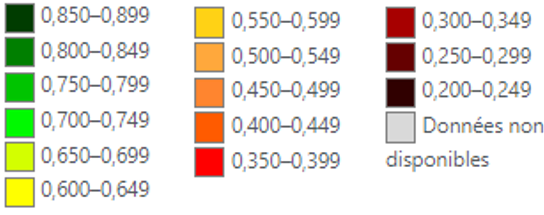

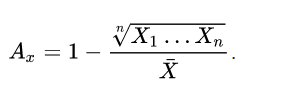

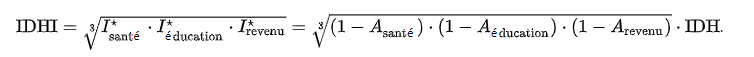

Pour permettre l’agrégation en un seul nombre de variables décrivant des phénomènes très hétérogènes , ces indices les projettent linéairement (le minimum observé de la variable sur 0, son maximum observé sur 100) puis en font la moyenne, simple (comme le HDI de l’Onu), ou pondérée. Le résumé produit est d’interprétation problématique et on recommande en général de ne pas s’en tenir à l’indice (ce qui revient à reconnaître qu’il n’est au fond qu’un simple artefact commode) mais de considérer l’information apportée par ses composantes .

La question de la pondération des composantes d’un indice synthétique étant sans solution (autre que conventionnelle), les concepteurs d’indicateurs alternatifs (aux agrégats de la comptabilité nationale) tendent actuellement à abandonner l’objectif d’un indice unique concurrent au PIB. Les initiatives récentes rappelées plus haut sont toutes soit du type Tableau de bord, soit permettent à l’utilisateur de choisir sa pondération préférée.

L’indice de progrès social (IPS) est probablement l’indice le plus évolué et le plus complet qui existe, en raison de la grande variété des indicateurs qui le constituent. L’IPS évalue le bien-être humain et le progrès social en fonction d’une multiplicité d’indicateurs qui mesurent d’une part, le degré de réalisation des besoins humains fondamentaux (nourriture, logement, sécurité des personnes, etc.) et d’autre part, les fondements du bien-être (accès à l’information et aux communications, santé, qualité de l’environnement, etc.); enfin, un troisième volet d’indicateurs évalue les opportunités de développement personnel et d’intégration dans une société donnée.

Le PIB par habitant n’est pas inclus dans le calcul de l’IPS, d’une part parce que la production matérielle en soi ne peut être assimilée à du bien-être et, d’autre part parce que cela permet des comparaisons intéressantes entre les performances des pays et des communautés en matière de progrès social tel qu’il est mesuré par l’IPS. Dans les premières phases du développement, la croissance du PIB par habitant est corrélée à celle du progrès social mais cette relation tend à s’affaiblir au fur et à mesure que les pays se développent et entre les pays détenant le PIB par habitant le plus élevé, la corrélation avec le progrès social est presque inexistante.

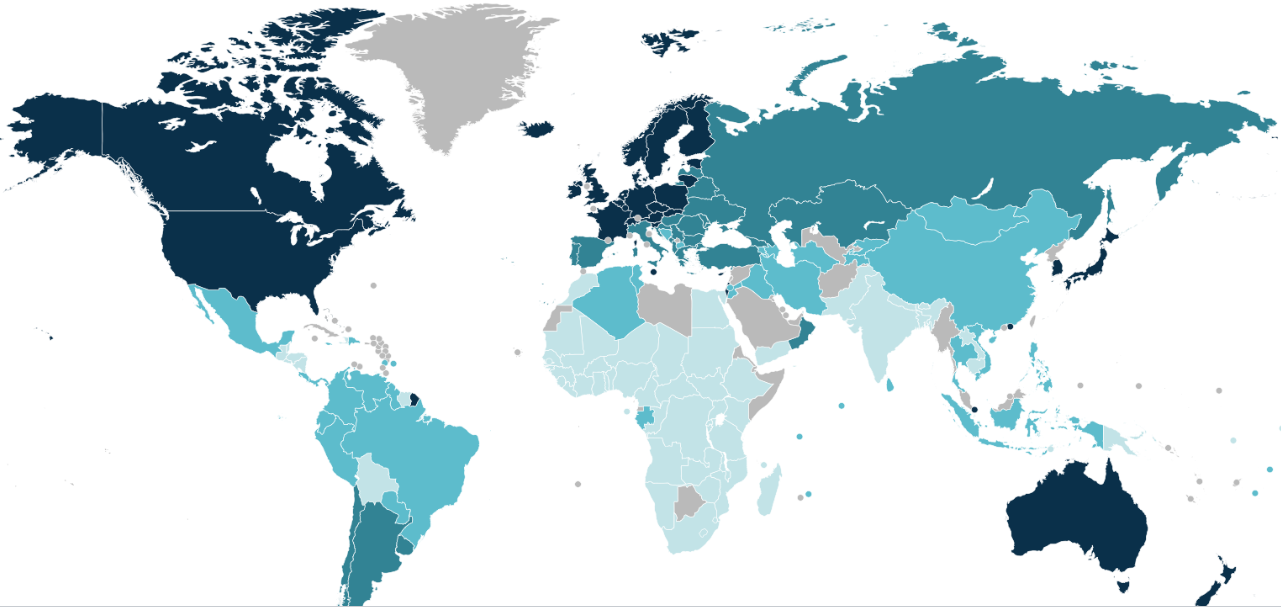

Le classement de l’IPS publié en juin 2016, est révélateur. Une fois de plus, les pays nordiques font partie des dix premiers du classement : la Finlande (1ère), le Danemark (2e), la Suède (6e), la Norvège (7e, mais 1ère en 2015) et l’Islande (10e), même si leur score en valeur absolue sont globalement très proches. L’IPS évalue chaque pays sur une échelle de 1 à 100 : la Finlande (1ère) atteint le score de 90,09, alors que l’Islande (10e) a un score de 88,45. Ces résultats plaident en faveur du modèle social nordique avec son État providence très développé, qui, au moins dans ces pays, contribue clairement au progrès social.

Mais les dix premières places du classement incluent également des pays qui ont adopté ces derniers temps une approche politico-économique très différente de celle des États providence nordiques. Le Canada (2e), l’Australie (4e) et le Royaume-Uni (9e), bien qu’affichant certains points communs avec les États providence nordiques (par exemple, le service britannique de santé publique) ont renoncé récemment, dans le cadre de politique publiques assumées, à une configuration qui s’appuie sur des taxes et des dépenses publiques élevées, qui caractérise les modèles du Nord. Les autres pays qui occupent les dix premières places du classement sont la Suisse (5e) et les Pays-Bas (8e). Etant donné la prédominance des Etats européens en tête du classement de l’IPS, il n’est guère étonnant que tant de migrants ont l’Europe en vue dès lors qu’ils se mettent en quête d’une vie meilleure.

L’un des points communs marquant des dix premiers États du classement est qu’il s’agit principalement de petits pays ; et, alors que l’Australie et le Canada sont constitués d’immenses territoires, leur densité de population est faible.

Si l’on regarde du côté des grandes puissances et des États les plus importants, cette impression se renforce.Par exemple les États-Unis sont classés 8e en matière de PIB par habitant mais seulement 19e en termes d’IPS, avec une note de 84,62. La Russie est 75e dans l’IPS (résultat absolu de 64,19), alors qu’elle occupe le 39e rang dans le classement du PIB par habitant, la Chine est 84e dans l’IPS (score absolu de 62,1), alors qu’elle est 64e en matière de PIB par habitant, l’Inde est 98e (score absolu de 53,92), alors qu’elle est 91e en termes de PIB par habitant. Le Brésil échappe cependant à cette tendance en étant le 46e de l’IPS (score absolu de 71,7) alors qu’il est en 56e position en matière de PIB par habitant. Cette performance atteinte par le Brésil dans l’IPS est observable dans de nombreux pays d’Amérique du Sud. Ainsi le Costa Rica, le Chili, le Pérou et l’Uruguay obtiennent de biens meilleurs résultats dans le classement de l’IPS par rapport à celui du PIB par habitant. Cela confirme les résultats d’autres indices psychologiques mesurant le bonheur et qui placent régulièrement les Sud-Américains au rang des peuples les plus heureux de la planète.

Le fait le plus marquant de ces résultats 2016 est le degré de cohérence avec les résultats des années précédentes (2014 et 2015), pour chacun des 133 pays évalués. Cela suggère que la conceptualisation et la construction de l’indice en 53 indicateurs font de l’IPS un indice fiable et précis.

Les gouvernements, les entreprises et d’autres acteurs publiques peuvent avoir confiance en cet indice et l’utiliser en pratique. De plus, en utilisant une telle variété de sources, l’indice est difficile à manipuler par des acteurs politiques. Mais si un pays obtient un bon score et un bon classement dans l’IPS par rapport à son niveau de développement ou, mieux encore, s’il progresse de façon significative dans le classement, cela deviendra la preuve d’un véritable progrès social.

Le PIB a hélas le grand mérite d’être pratique car il ramène à une seule unité de compte – le prix auquel s’échangent les biens et services – toutes sortes de grandeurs disparates. Mais il ne reflète pas la réalité complexe de notre monde dont la transition écologique et solidaire est désormais une question de survie. La question de la monétarisation des indicateurs se pose aussi.

Monétariser les dimensions non monétaires constitue l’alternative aux tableaux d’indicateurs et indicateurs synthétiques. L’étape d’agrégation au PIB est cette fois immédiate (ou presque) et c’est évidemment la première phase, où il s’agit de donner un prix à des choses dont on dit volontiers qu’elles n’ont pas de prix, qui constitue le point délicat de cette solution. Pour valoriser un bien non monétaire, deux méthodes sont utilisées :

(i) les préférences déclarées : la méthode repose sur l’interrogation directe d’un échantillon d’individus (en principe représentatif de la population). Le questionnement peut prendre des formes plus ou moins élaborées. Les individus peuvent se voir administrer la simple question : « à combien évaluez-vous le bien ? ». Ils peuvent aussi être soumis à des protocoles d’interrogation complexes, mettant en jeu des plans d’expérience et des questionnements détaillés sur des choix binaires ou des

classements des biens ou de scénarios, et conçus pour permettre l’estimation de modèles formels de choix ;

(ii) les préférences révélées : elle se fonde non sur des déclarations mais sur des comportements observés. On distingue deux grandes techniques. La première est celle des coûts implicites : la dépense de transports consentie par les visiteurs d’un parc naturel est l’exemple le plus usuellement cité. Ce coût de transport constitue en lui- même une borne inférieure de la valeur que le public attribue à cet bien environnemental. Injecté dans des modèles d’utilité aléatoire il peut permettre (au prix, il est vrai, d’assez nombreuses hypothèses supplémentaires) une estimation de la valeur elle-même. La seconde est celle des prix hédoniques : elle utilise comme input les variations observées du prix de marché d’un bien en fonction de ses caractéristiques.

Les différentes méthodes sont d’usage courant depuis de nombreuses années dans le domaine de l’analyse coûts-bénéfices pour le choix d’investissements publics. La comptabilité nationale emploie régulièrement la seconde méthode : par exemple dans la valorisation des services fournis par les administrations publiques à leur coût de production, qui relève de la technique des coûts implicites ; le recours aux méthodes hédoniques est courant pour la valorisation du service de logement que produisent les ménages propriétaires de leur résidence principale ou pour la détermination d’indice de prix (véhicules, ordinateurs, électro-ménager…) à qualité constante.

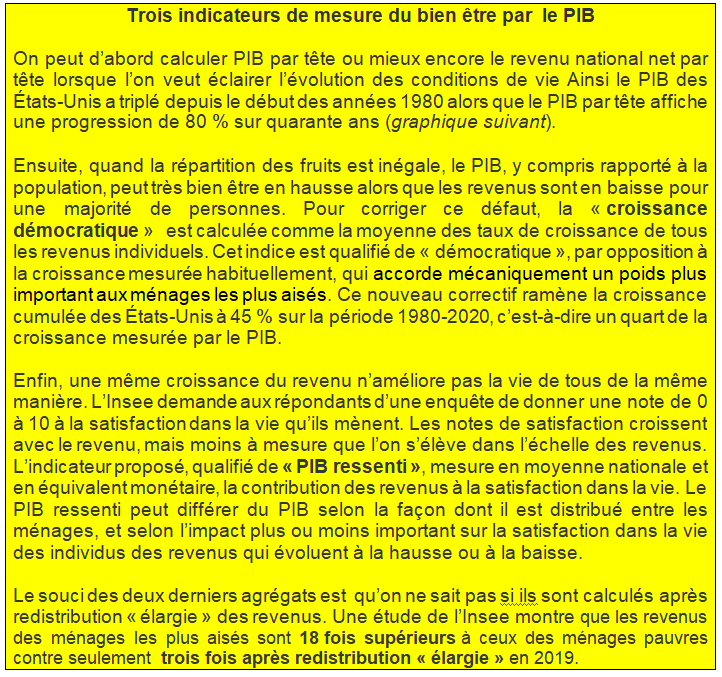

4/ L’Insee établit des nouveaux indicateurs synthétiques de richesse

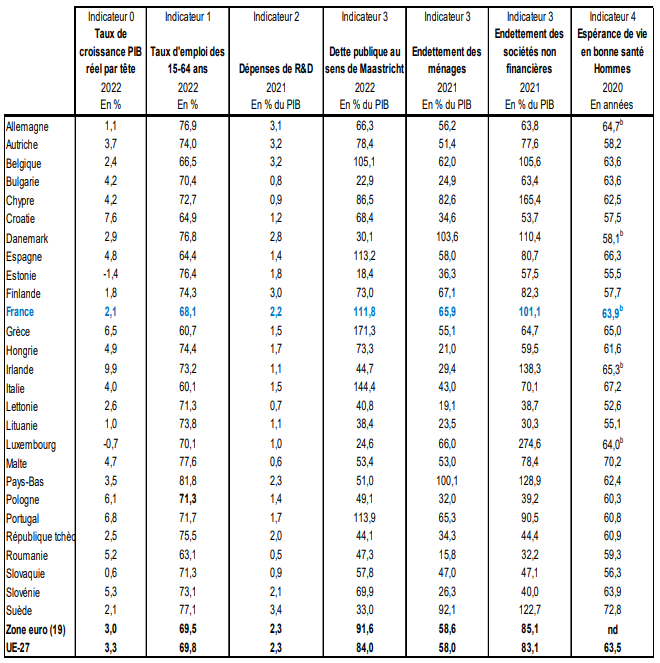

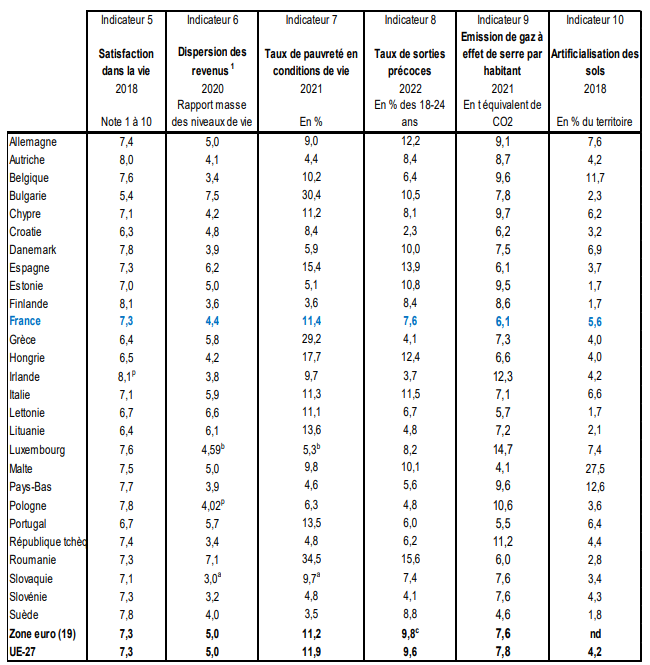

À la suite de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi de 2009 préconisant d’enrichir la comptabilité nationale, notamment le PIB, pour mesurer le bien-être, la croissance inclusive et le développement durable, une liste de 10 indicateurs-phares a été définie. Ces indicateurs concernent la sphère économique (taux d’emploi, effort de recherche, endettement), la sphère sociale (inégalités de revenus, pauvreté, espérance de vie, sorties précoces du système scolaire), mais aussi les dimensions psychologique (satisfaction de la vie) et environnementale (empreinte carbone et artificialisation des sols).

Le choix de ces indicateurs s’est fait dans un souci de simplicité, de lisibilité et de pérennité. Ces indicateurs font partie des indicateurs retenus pour suivre la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU, que ce soit au niveau français (Indicateur pour le suivi national des objectifs de développement durable), européen (Indicateurs de la stratégie européenne) ou mondial (Indicateurs mondiaux).

L’Insee en fait annuellement la synthèse, dans le cadre d’un tableau de bord qui précise les définitions et enjeux de chacun des indicateurs, décrit leur méthodologie, décrit leur mise à jour annuelle et commente des évolutions récentes. On présente ici certains indicateurs, pas ceux sur la dette (voir page

Reprise économique fragile).

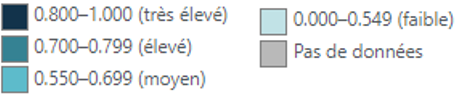

Indicateurs de richesse : comparaisons européennes

Source: Eurostat avec les données disponibles sur le site web d’Eurostat en juin 2023

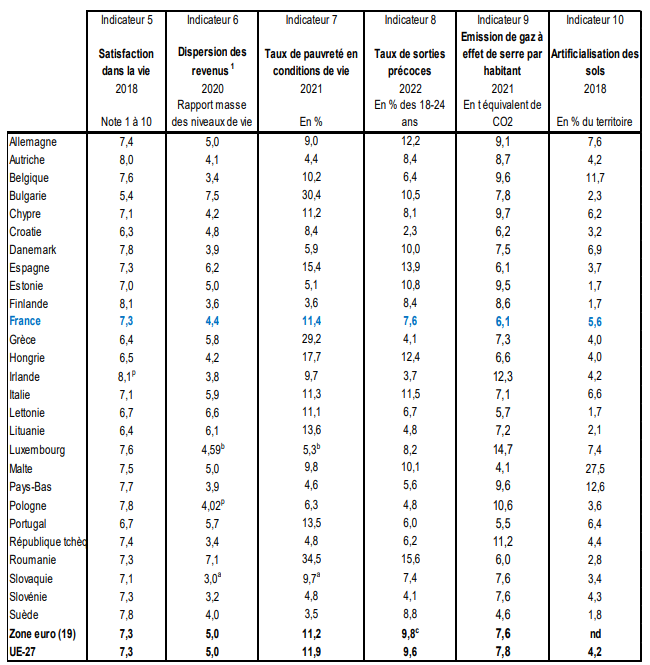

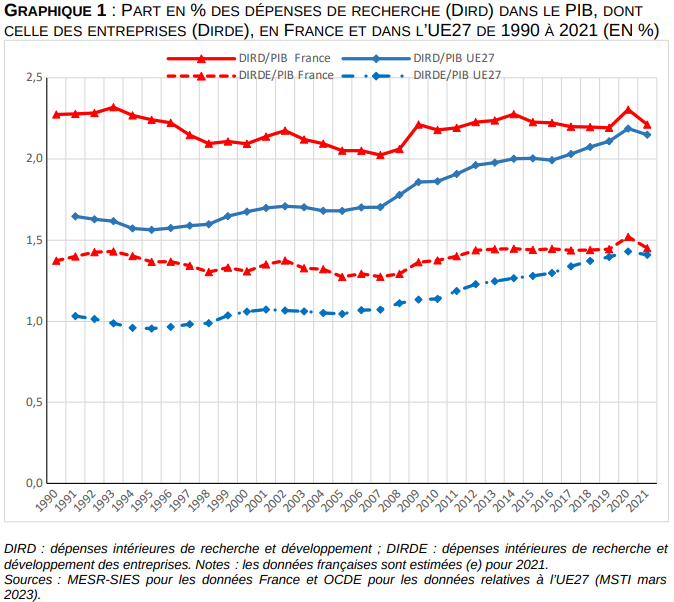

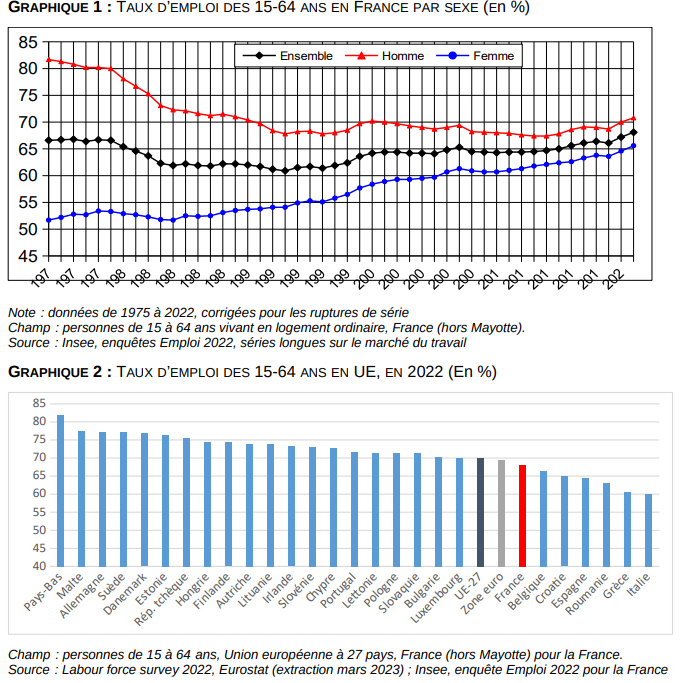

a) Le taux d’emploi

Cet indicateur s’inscrit dans la cible 8.5 de l’ODD 8 qui vise, « d’ici à 2030, à parvenir au plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale ».

Le taux d’emploi, mesuré comme le rapport entre le nombre d’individus ayant un emploi et le nombre total d’individus, révèle à la fois la capacité des structures productives à mobiliser la main-d’œuvre potentielle et la capacité de l’économie à favoriser l’inclusion sociale des personnes par l’emploi. Les évolutions du taux d’emploi sont liées, notamment, à celles de la démographie (vieillissement de la population, allongement des études pour les jeunes) et à la conjoncture économique.

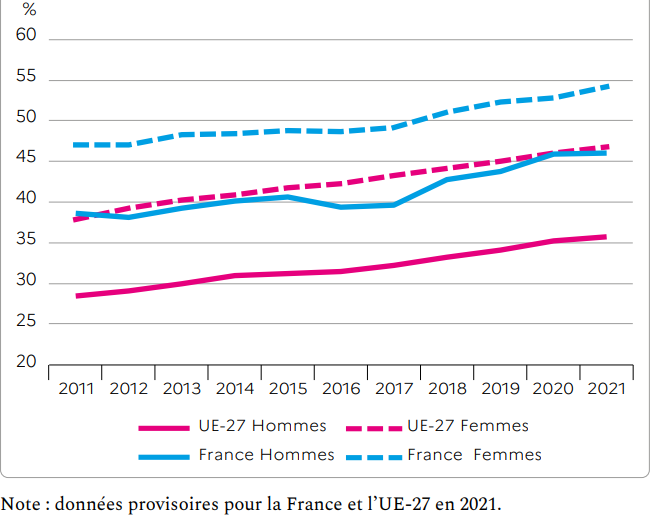

En 2022, 68,1 % des 15-64 ans sont en emploi. En 2022, l’écart entre le taux d’emploi des femmes (65,6 %) et des hommes (70,8 %) est de 5,2 points. Le taux d’emploi en France des 15-64 ans (68,1 %) est inférieur à la moyenne européenne (69,8 %). Dans l’ensemble de l’UE en 2022, le taux d’emploi des hommes (74,7 %) est supérieur de 9,8 points à celui des femmes (65,0 %), soit un écart supérieur à celui observé en France (5,6 points).

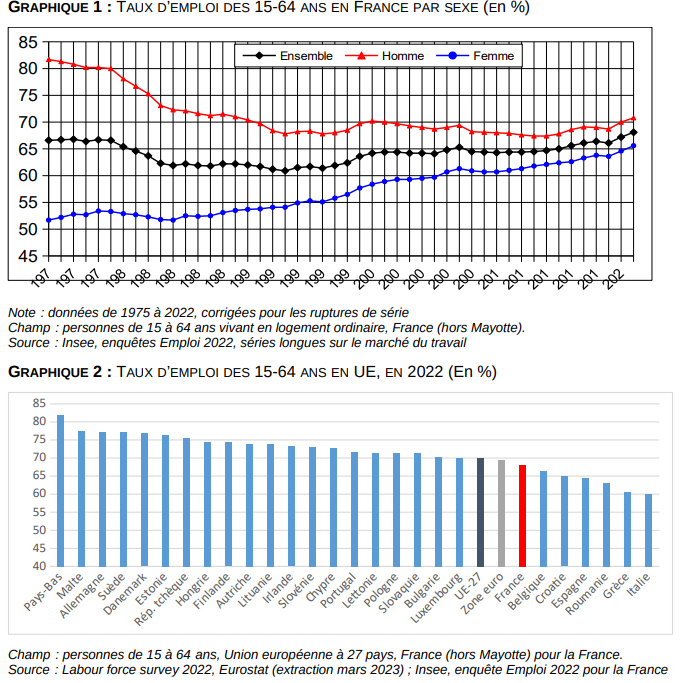

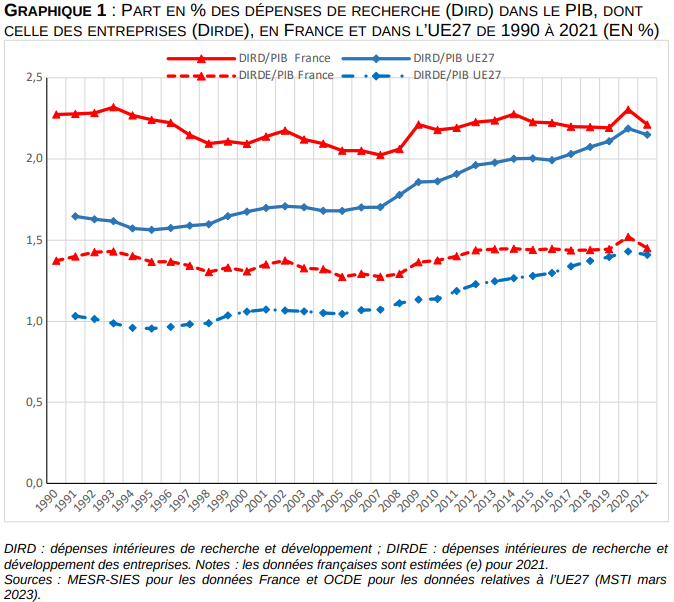

b) L’effort de recherche

Cet indicateur s’inscrit dans la cible 9.5 de l’ODD 9 qui « vise à renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels de tous les pays, en particulier des pays en développement, notamment en encourageant l’innovation et en augmentant nettement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la recherche/développement pour 1 million d’habitants et en accroissant les dépenses publiques et privées consacrées à la recherche/développement d’ici à 2030 ».

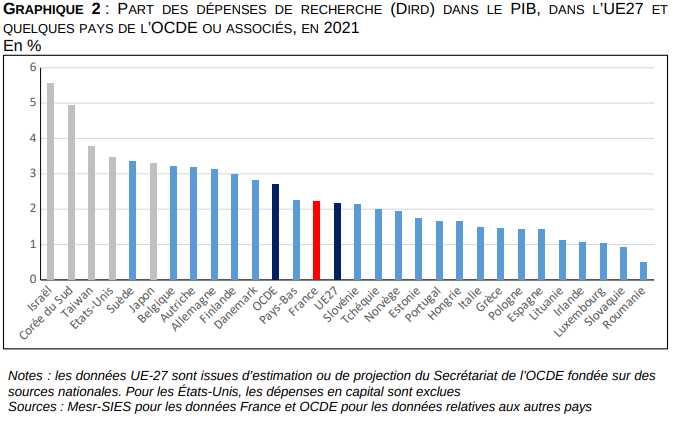

En 2020, l’effort de recherche s’élève à 2,30%. En 2021, l’effort de recherche en France (2,21 %) resterait inférieur à l’objectif de 3 % fixé par l’Union européenne pour 2020, mais demeurerait supérieur à celui observé pour l’ensemble des pays de l’Union européenne à 27 (2,15 %). Mais le ratio de l’UE tend à rattraper celui de la France.

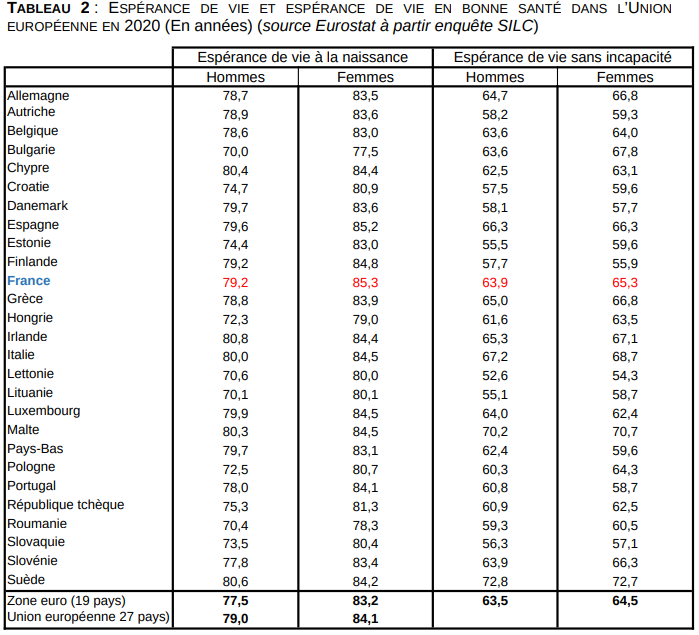

c) L’espérance de vie sans incapacité

Cet indicateur s’inscrit dans l’ODD 3 qui vise à « permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». L’espérance de vie sans incapacité, aussi appelée espérance de vie en bonne santé, évalue, à la naissance, le nombre d’années qu’une personne peut compter vivre sans souffrir d’incapacité dans les gestes de la vie quotidienne, compte tenu des conditions sanitaires du moment.

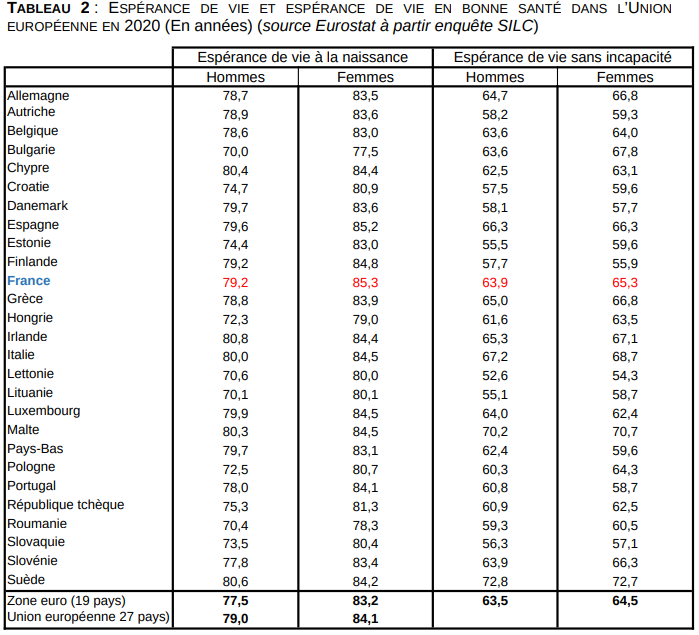

En 2021, l’espérance de vie sans incapacité à la naissance atteint 65,6 ans pour les hommes et 67,0 ans pour les femmes. En 2021, la France se situe au-dessus de la moyenne européenne en matière d’espérance de vie à la naissance (77,5 ans pour les hommes et 83,2 ans pour les femmes en Europe) et d’espérance de vie sans incapacité (63,5 ans pour les hommes et 64,5 ans pour les femmes en Europe).

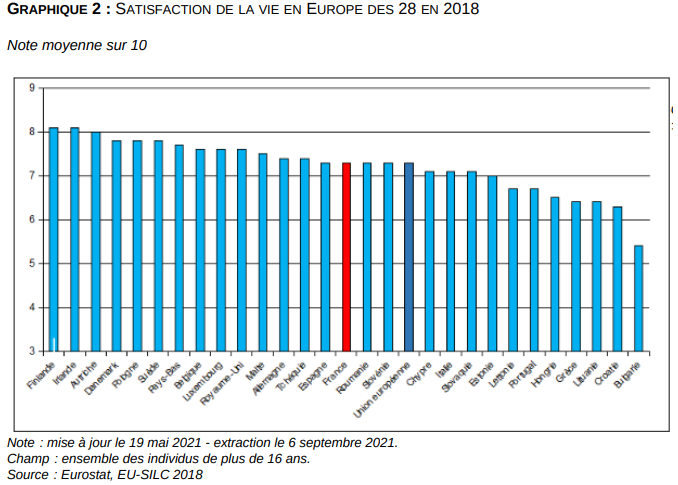

d) Satisfaction dans la vie

Cet indicateur s’inscrit dans la cible 3.4 de l’ODD 3 qui vise, « d’ici à 2030, à réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et à promouvoir la santé mentale et le bien-être ». Le bien-être n’est pas uniquement matériel. Il englobe les relations sociales, la participation à la vie publique, la sécurité, la confiance dans les autres et dans les institutions, etc. Or ces dimensions de l’existence peuvent être affectées par le mode de développement économique. Un indicateur subjectif de bien-être est nécessaire pour vérifier si le ressenti des Français est en phase avec les indicateurs « objectifs ».

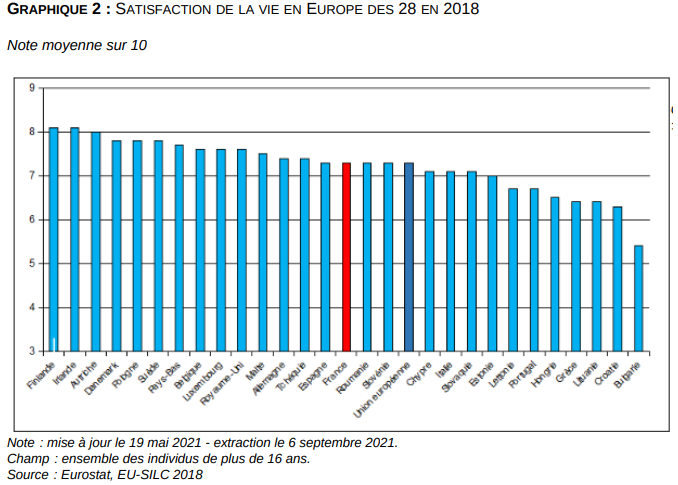

En France de 2010 à 2020, les personnes affichent en moyenne un niveau de satisfaction dans la vie oscillant entre 7,1 et 7,5 sur 10. En 2021, la crise sanitaire liée à la Covid-19 est très présente. Les changements de mode de vie et l’anxiété liée à la pandémie ont entraîné une chute de la satisfaction générale dans la vie sans précédent : son niveau moyen s’établit à 6,8 en 2021. En France de 2010 à 2020, les personnes affichent en moyenne un niveau de satisfaction dans la vie oscillant entre 7,1 et 7,5 sur 10. En 2021, la crise sanitaire liée à la Covid-19 est très présente. Les changements de mode de vie et l’anxiété liée à la pandémie ont entraîné une chute de la satisfaction générale dans la vie sans précédent : son niveau moyen s’établit à 6,8 en 2021.

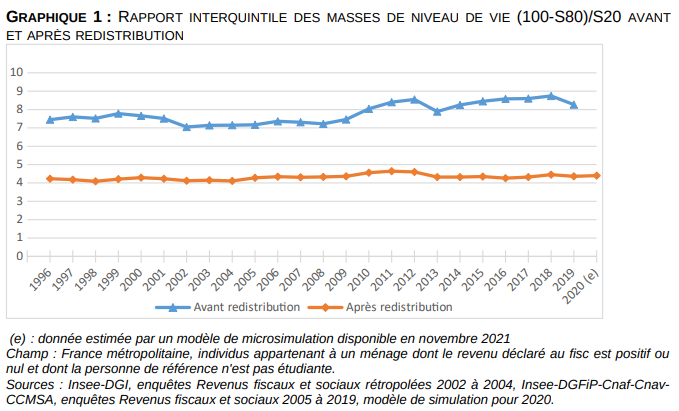

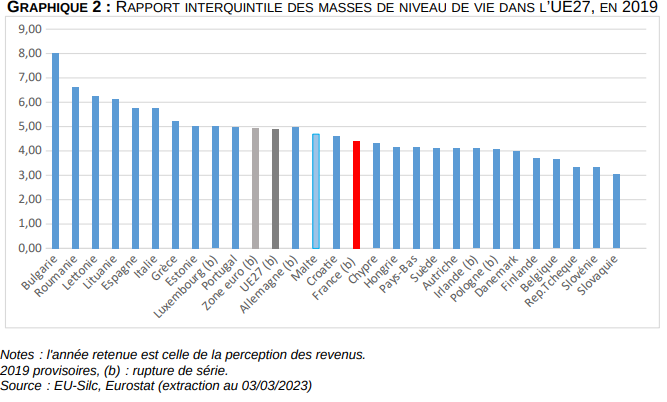

e) Inégalités de revenus

Cet indicateur s’inscrit dans la cible 10.4 de l’ODD 10 qui vise à « adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection sociale, afin de parvenir progressivement à une plus grande égalité ».

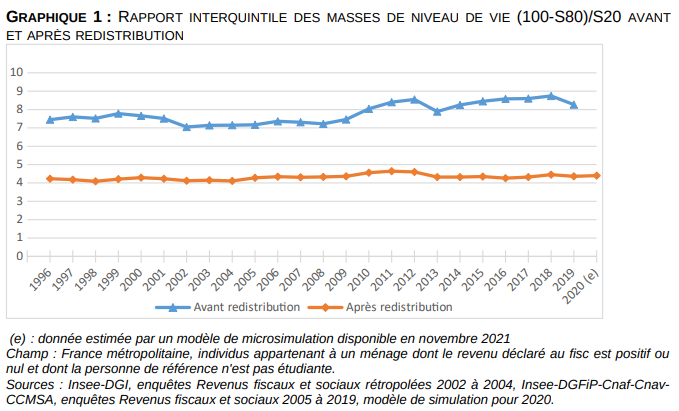

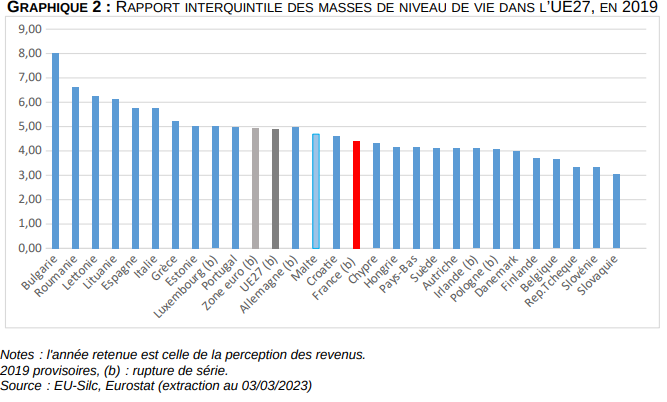

En 2019, les 20 % des individus les plus pauvres détiennent 8,7 % de la masse totale des niveaux de vie par unité de consommation. À l’opposé, les 20 % des individus les plus aisés détiennent 37,9 % de la masse totale des niveaux de vie. Ainsi les 20 % des individus les plus aisés ont un niveau de vie 4,4 fois plus élevé que le niveau de vie des 20 % des individus les plus pauvres.

La France a une dispersion des niveaux de vie un peu plus faible que la moyenne européenne : En 2019, le rapport inter-quintile des masses de niveaux de vie est de 4,4 en France, contre 4,9 dans l’Union européenne. Avec des ratios inférieurs ou égaux à 3,4, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque sont les trois pays où le ratio est le plus faible. À l’inverse, la Bulgarie (8) et la Roumanie (6,6) se distinguent par un niveau d’inégalités très fort.

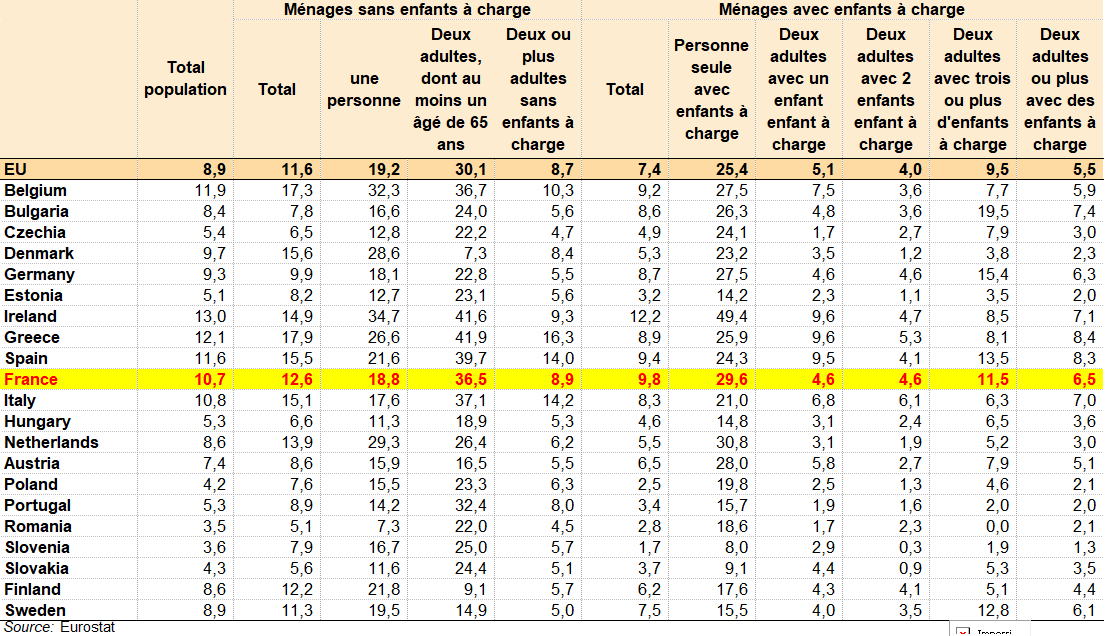

f) Pauvreté et conditions de vie

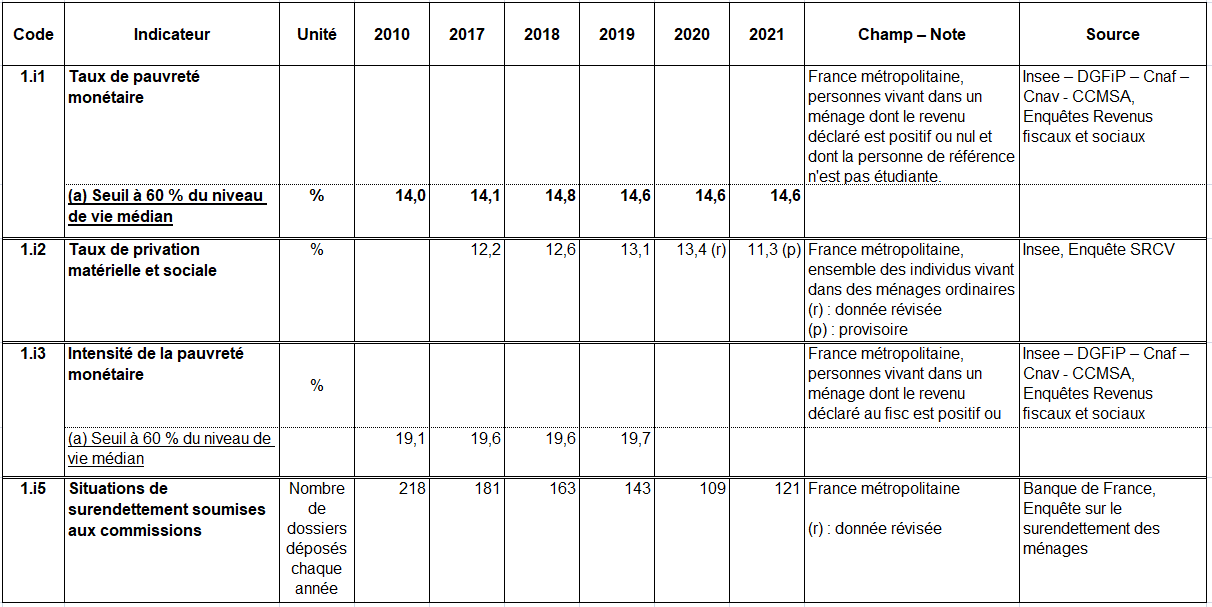

Cet indicateur s’inscrit dans la cible 1.2 de l’ODD 1 qui vise, « d’ici à 2030, à réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays ». Mais il y a une panoplie de finition; et donc d’indicateurs, de la pauvreté (voir page Inégalités de revenus).

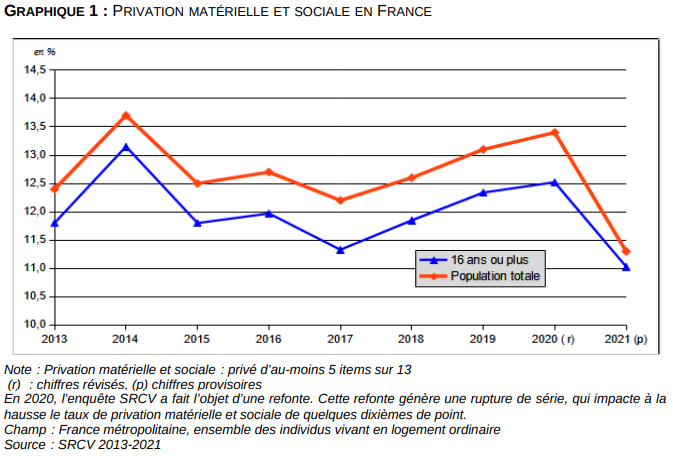

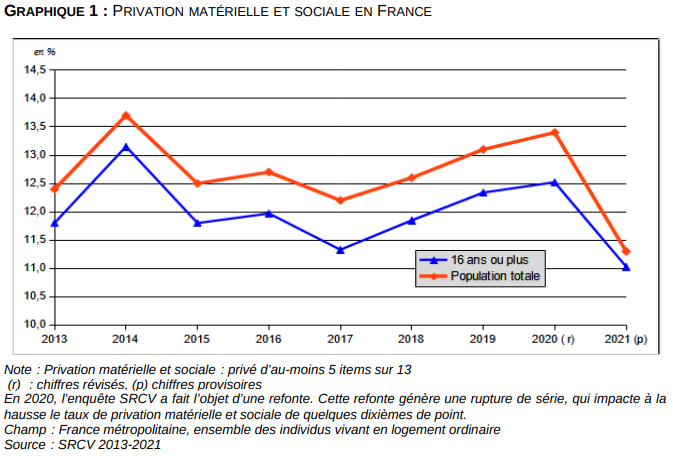

En 2021, sur la population des 16 ans ou plus, le taux de privation matérielle et sociale de la France est légèrement inférieur à celui de la moyenne européenne (respectivement 11,1 % et 11,6 %) mais est supérieur à la moyenne de la zone Euro qui

s’établit à 10,8 %. Les pays de la zone Euro présentent de fortes disparités, par exemple entre l’Allemagne (8,3 %), l’Italie ou l’Espagne (respectivement 11,0 % et 14,9 %). La Grèce est un cas particulier avec un taux de privation matérielle et sociale qui atteint 28,6 %.

g) Sorties précoces du système scolaire

Cet indicateur s’inscrit dans la cible 4.4 de l’ODD 4 qui vise, « d’ici à 2030, à augmenter nettement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat ».

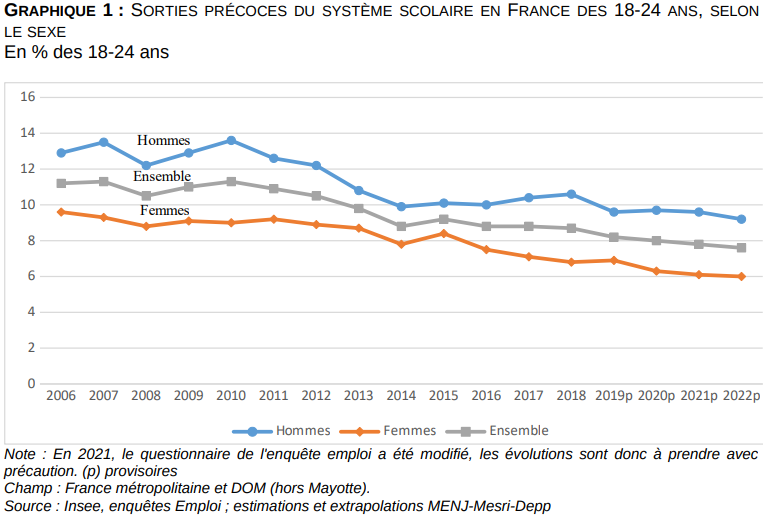

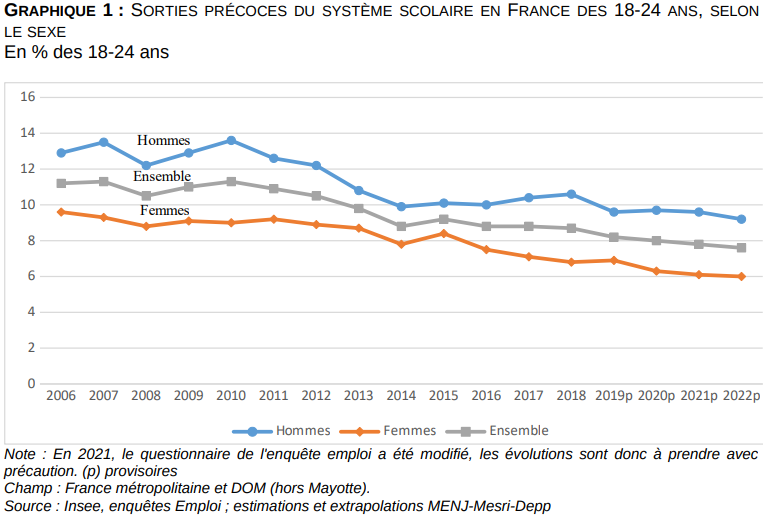

L’indicateur de « sorties précoces » mesure la proportion de jeunes de 18-24 ans qui n’étudient plus et n’ont pas terminé avec succès l’enseignement secondaire supérieur et qui n’ont pas suivi de formation (formelle ou non) au cours des quatre dernières

semaines.

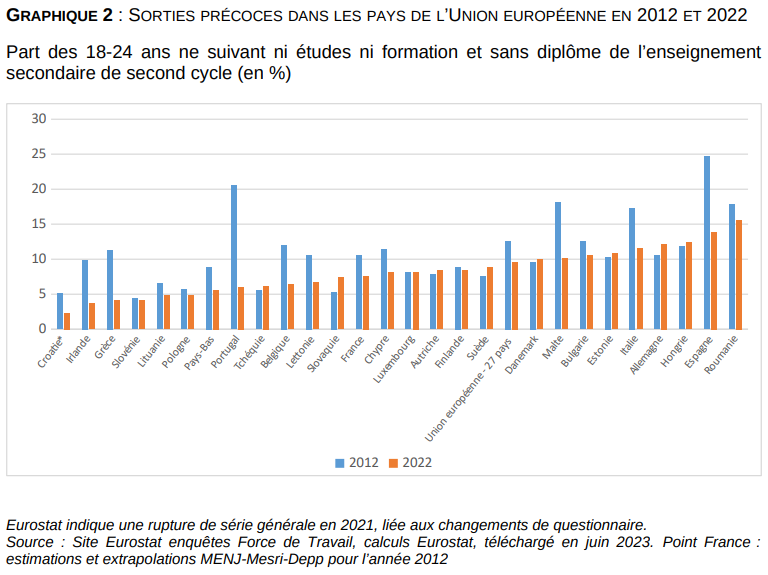

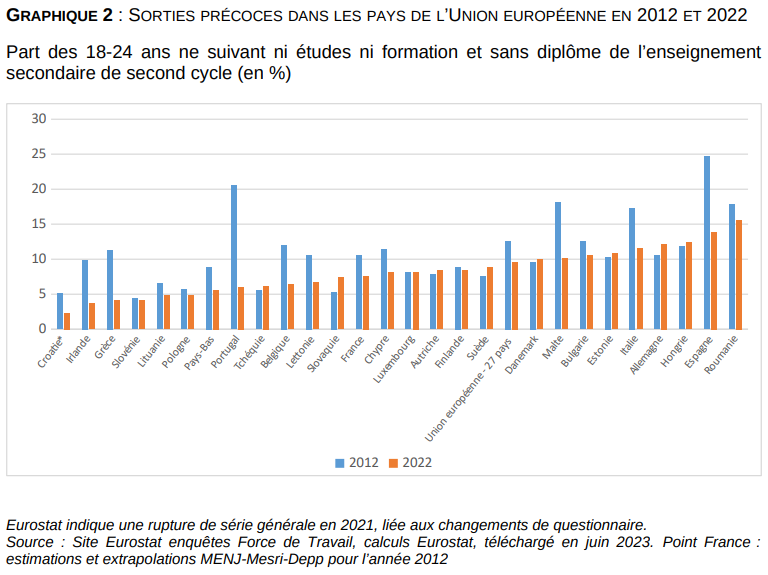

En 2022, en France, 7,6 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans ont quitté leurs études initiales sans diplôme ou avec seulement le diplôme national du brevet et ne sont pas en situation de formation. Pour l’ensemble de l’Union européenne (UE 27), le taux de sortants précoces est de 9,6 % en 2022 après 9,7 % en 2021 et 12,6 % en 2012, avec des écarts importants entre pays : en 2022, il y a ainsi 13 points d’écarts entre la Croatie et la Roumanie, qui ont respectivement le taux de sortants précoces le plus faible et le plus élevé de l’Union. Comme en France, ce taux est plus élevé pour les hommes (11,1 %) que pour les femmes (8,0 %).

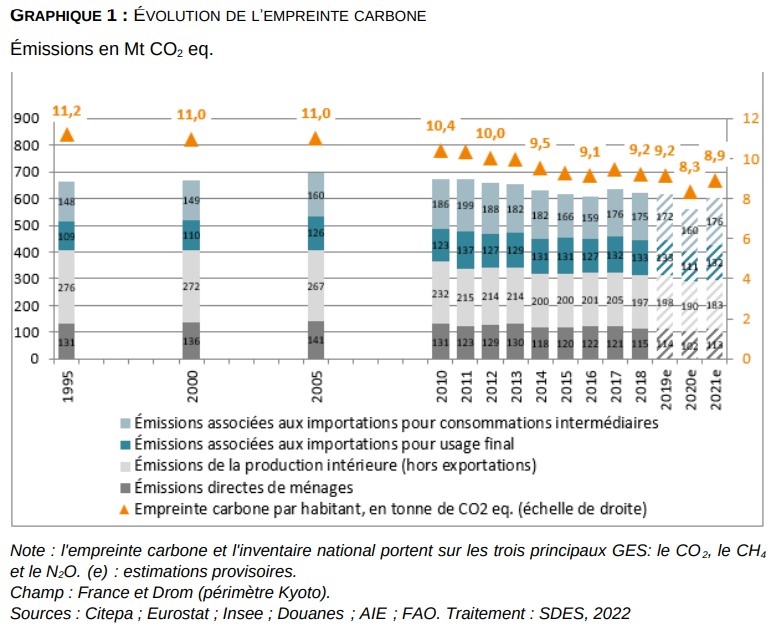

h) L’empreinte carbone

Cet indicateur s’inscrit dans la cible 13.2 de l’ODD 13 qui vise à « incorporer des mesures relatives aux changements climatiques.

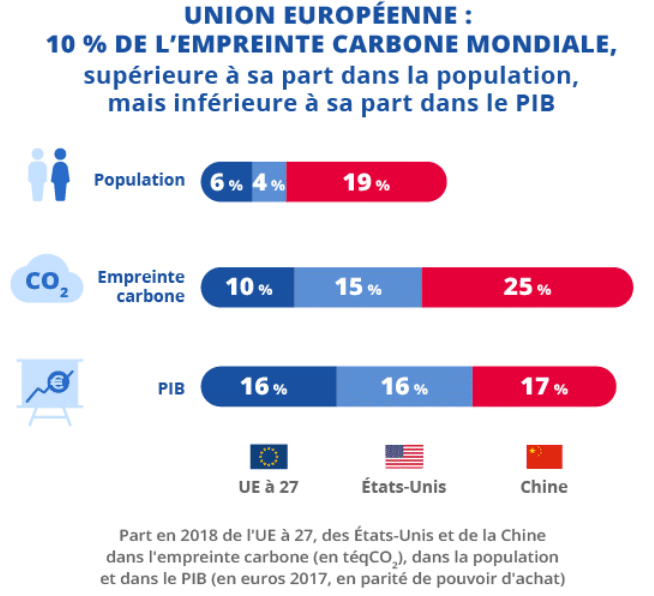

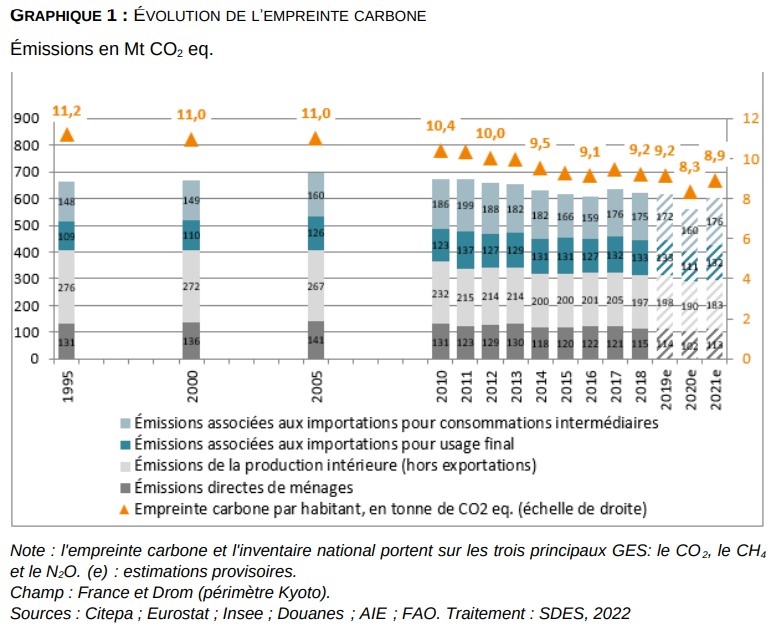

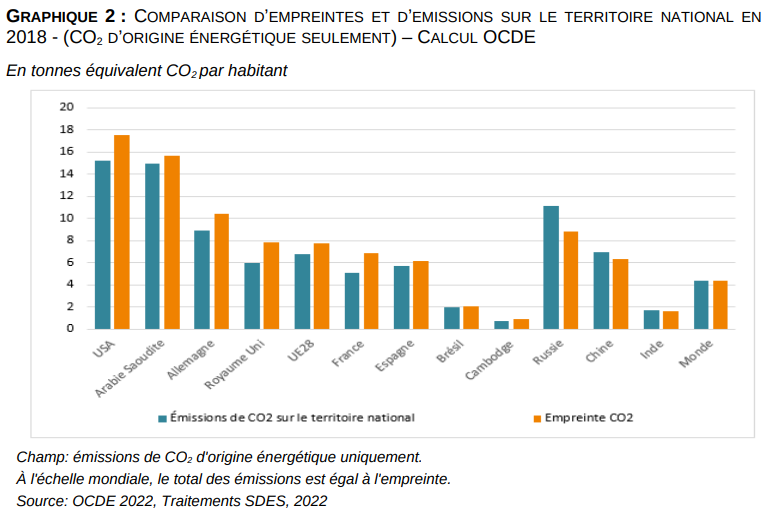

Dans une économie mondialisée, il est nécessaire de tenir compte des émissions liées à l’ensemble des biens et des services consommés, y compris lorsque ces biens et services ont été produits à l’extérieur du territoire national. L’empreinte carbone calcule des quantités de gaz à effet de serre (GES) induites par la demande finale intérieure du pays (consommation des ménages, administrations publiques, organismes à but non lucratifs, investissement), que ces biens ou services soient produits sur le territoire national ou importés. En tenant compte du contenu en GES des importations, l’empreinte carbone permet d’apprécier les pressions globales sur le climat de la demande intérieure française quelle que soit l’origine géographique des produits consommés.

L’empreinte carbone de la France est constituée pour moitié d’émissions associées aux importations (51 % en 2021). Entre 1995 et 2021, l’empreinte carbone de la France s’est réduite de 9%. Les émissions intérieures ont diminué (- 27 % entre 1995 et 2021) tandis que les émissions associées aux importations se sont accrues (+ 20% entre 1995 et 2021). En 2021, l’empreinte carbone par personne est estimée à 8,9 t CO2 eq, contre 8,3 tonnes en 2020. Entre 1995 et 2005, l’empreinte carbone par personne s’est maintenue à un niveau d’environ 11 t CO2 eq, avant d’amorcer une décroissance (premier graphique suivant).

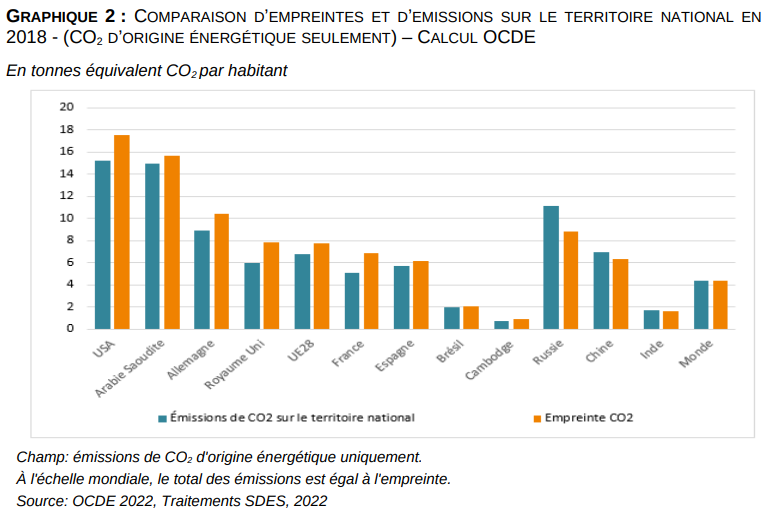

L’OCDE calcule une empreinte carbone en s’appuyant sur un périmètre de GES plus restreint que celui de l’indicateur français (CO2 énergétique uniquement). Pour l’année 2018, l’empreinte carbone de la France (6,8 t CO2 / hab) est inférieure à la moyenne européenne (7,8 t CO2 / hab) mais supérieure à la moyenne mondiale (4,4 t CO2 / hab) (second graphique suivant).

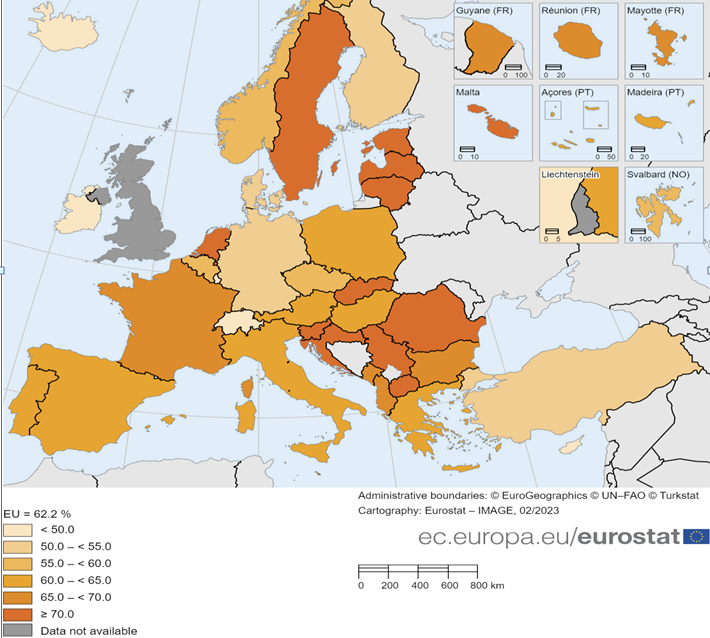

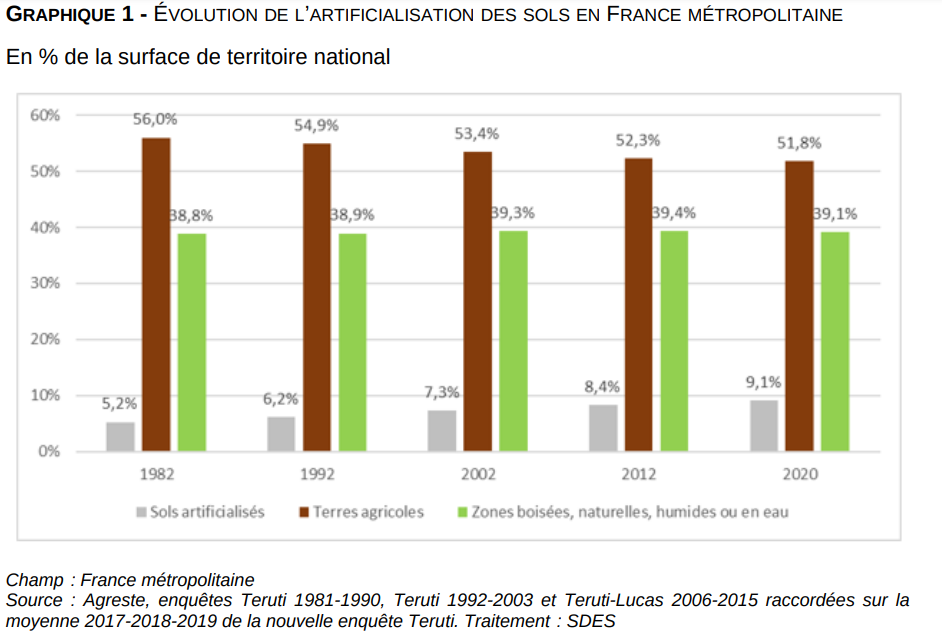

h) L’artificialisation des sols

Cet indicateur s’inscrit dans la cible 11.3 de l’ODD 11 qui vise, d’ici à 2030, à « renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays ».

L’artificialisation du territoire a des conséquences sur l’environnement. Elle engendre une perte de ressources en sol pour l’usage agricole et pour les espaces naturels. En imperméabilisant certains sols, elle peut accélérer le ruissellement des eaux pluviales, accroître la vulnérabilité aux inondations et dégrader la qualité chimique et écologique des eaux. La destruction et la fragmentation des espaces naturels constituent également une menace pour la biodiversité.

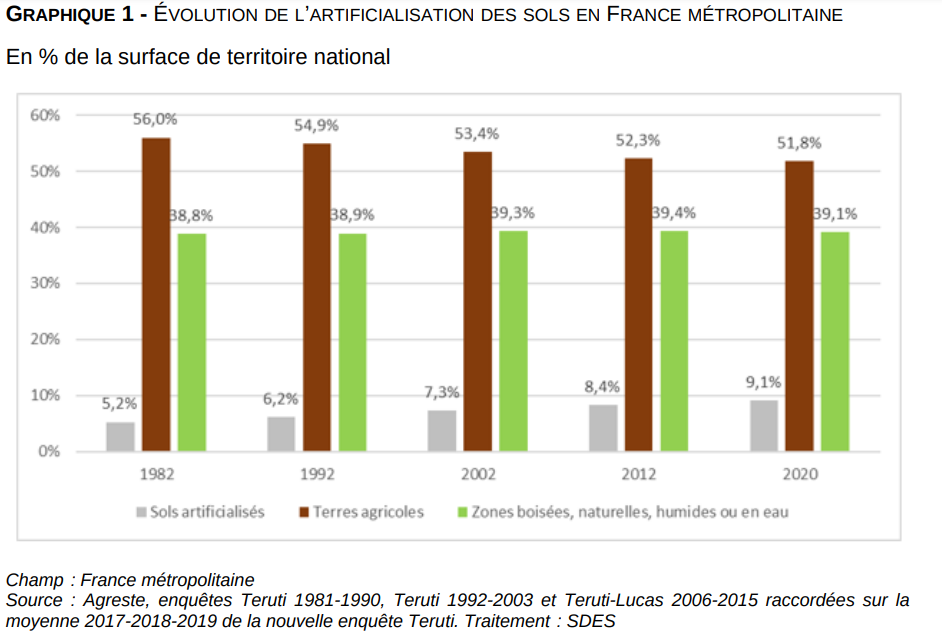

Selon l’enquête Teruti, les sols artificialisés occupent 8,0 % du territoire français en 2020 et 9,1 % du territoire métropolitain. La surface des sols artificialisés augmente sur longue période (+ 1,4 % par an en moyenne en France métropolitaine depuis 1982), essentiellement au détriment des terres agricoles (- 0,2 % en moyenne par an depuis 1982).

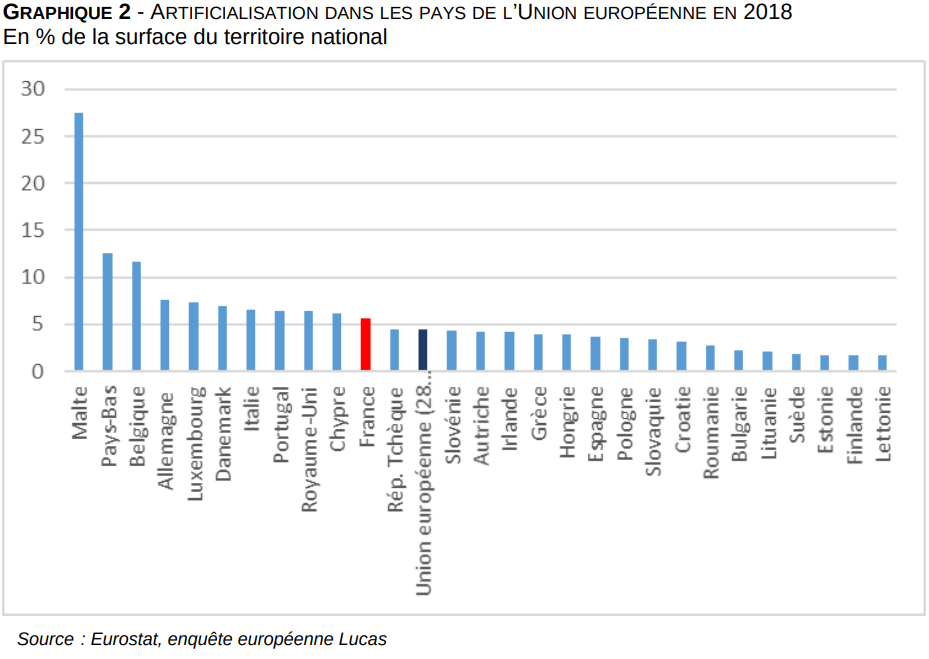

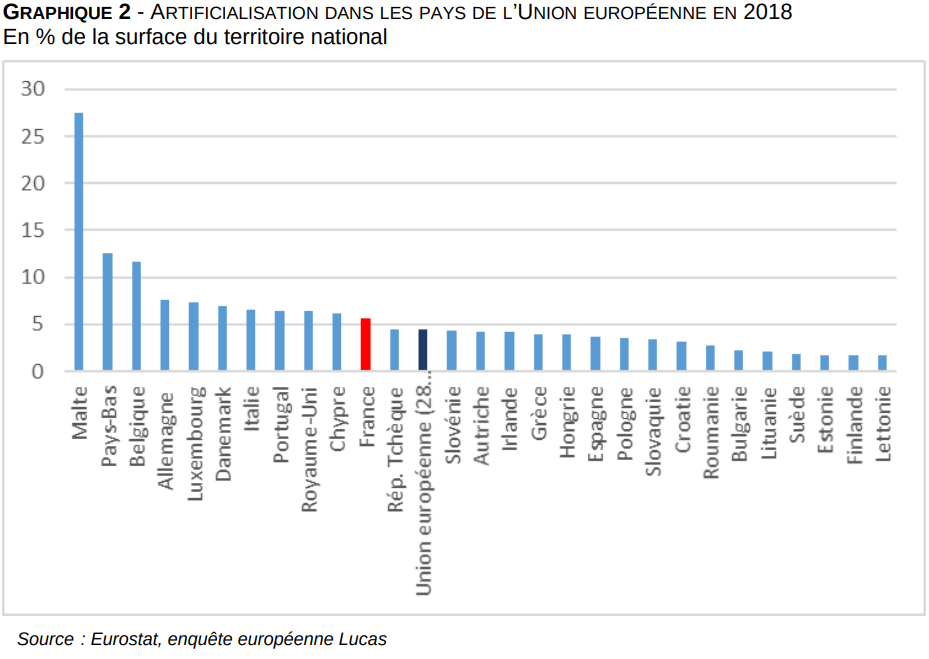

Au niveau européen, le périmètre de l’artificialisation est plus restrictif que celui retenu en France qui inclut également les espaces verts artificiels (espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs) et d’autres sols artificialisés, comme les mines, les carrières, les décharges, les chantiers, les terrains vagues. Les niveaux d’artificialisation pour la France sont de ce fait plus faibles en comparaison internationale que ceux retenus au niveau national. Ainsi, l’artificialisation des sols, mesurée par Eurostat s’établit à 5,6 % en France, un niveau légèrement supérieur à la moyenne européenne (à 4,4 %).

IX – LES INDICATEURS COMPLETS ET DÉTAILLÉS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN FRANCE ET EN EUROPE

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987). En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l’égide des Nations unies, officialise la notion de développement durable et celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.

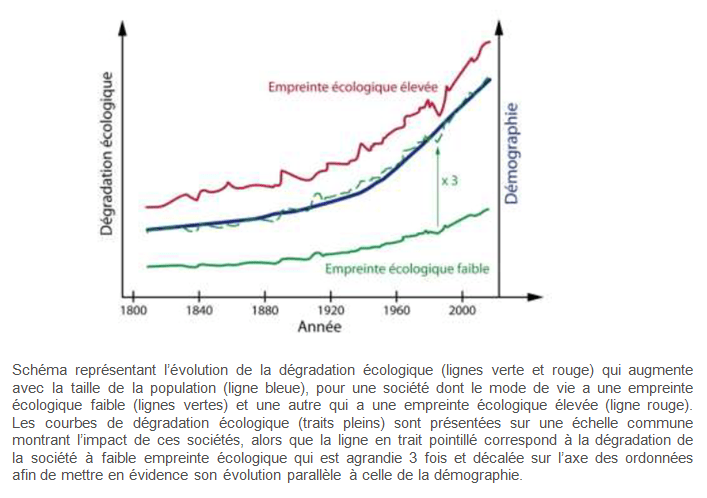

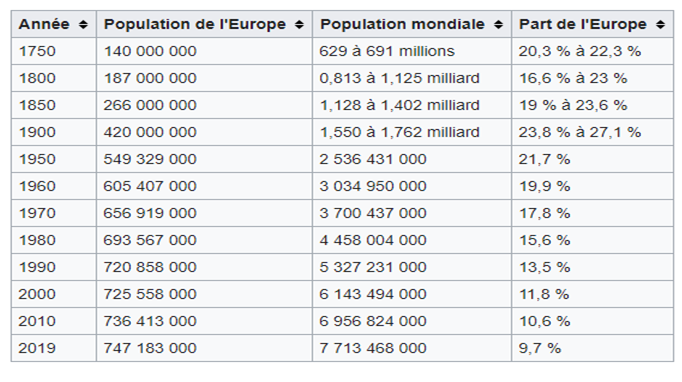

Il faudra s’habituer à ne pas définir et suivre un indicateur unique comme le PIB mais une panoplie d’indicateurs de développement durable (voir page Crises économiques et comptabilité nationale). Ne faudrait-il pas désormais accompagner la comptabilité nationale (sans abandonner le PIB comme le proposent certains, considérant que sa croissance explique à elle seule la dégradation écologique) d’une panoplie d’approches qui vont des indicateurs de développement durable (qualité des soins de santé, de l’éducation,…) aux données sur l’état de l’environnement (épuisement des ressources naturelles, pollution), et aux données démographiques (taille de la population, mais aussi sa répartition et sa composition) ?

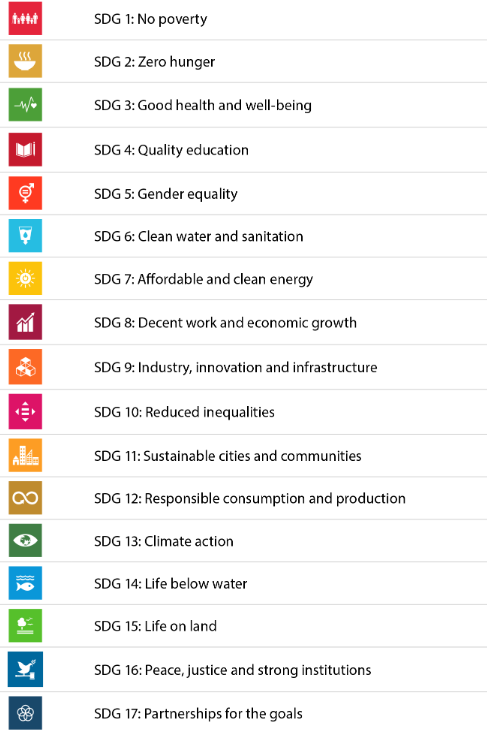

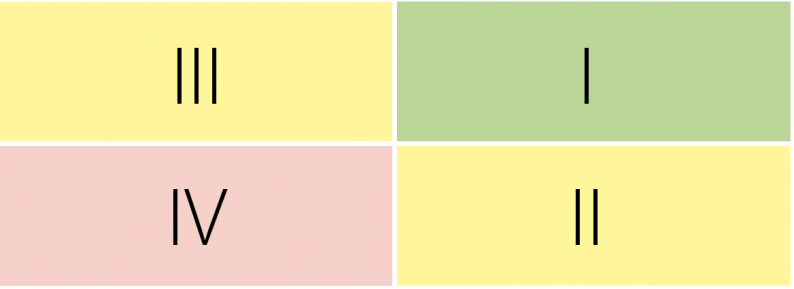

L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) a ainsi adopté 17 objectifs de développement durable (ODD), déclinés en 169 cibles pour la période 2015-2030. Ces objectifs et cibles constituent pour les États une feuille de route commune de la transition vers un développement durable.

Trois buts essentiels sont poursuivis : lutter contre les inégalités, l’exclusion et les injustices ; faire face au défi climatique ; mettre fin à l’extrême pauvreté.

Au cœur de l’Agenda ONU 2030, 17 Objectifs de développement durable (ODD) ont été fixés. Ils couvrent l’intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc.

Les 17 ODD à atteindre d’ici 2030 sont tous interconnectés et s’appuient sur les piliers du développement durable. Les objectifs définis par l’agenda ONU 2030 ont pour finalité d’éradiquer la pauvreté dans le monde, de protéger la planète et de garantir la prospérité pour toutes les populations.

Les 17 Objectifs de développement durable (ODD)

1/ Les indicateurs de développement durables en France

À l’issue d’une concertation menée sous l’égide du Conseil national de l’Information statistique (Cnis) a été proposé mi-2018 un tableau de bord de 98 indicateurs qui constituent le cadre national pour le suivi des progrès de la France dans l’atteinte des 17 ODD. C’est ce tableau de bord qui est publié ici [9]. Ses données sont actualisées annuellement.

En parallèle, la France poursuit sa participation au rapportage international des 231 indicateurs mondiaux auprès des agences onusiennes.

a) Objectif n° 1 – Éradication de la pauvreté

L’objectif 1 vise à mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Les indicateurs nationaux retenus pour le suivi de l’objectif 1 permettent de mesurer plusieurs dimensions de la pauvreté en France, même si les indicateurs monétaires restent prépondérants. Cette sélection peut être complétée par de nombreux indicateurs relatifs aux inégalités et relevant d’autres objectifs.

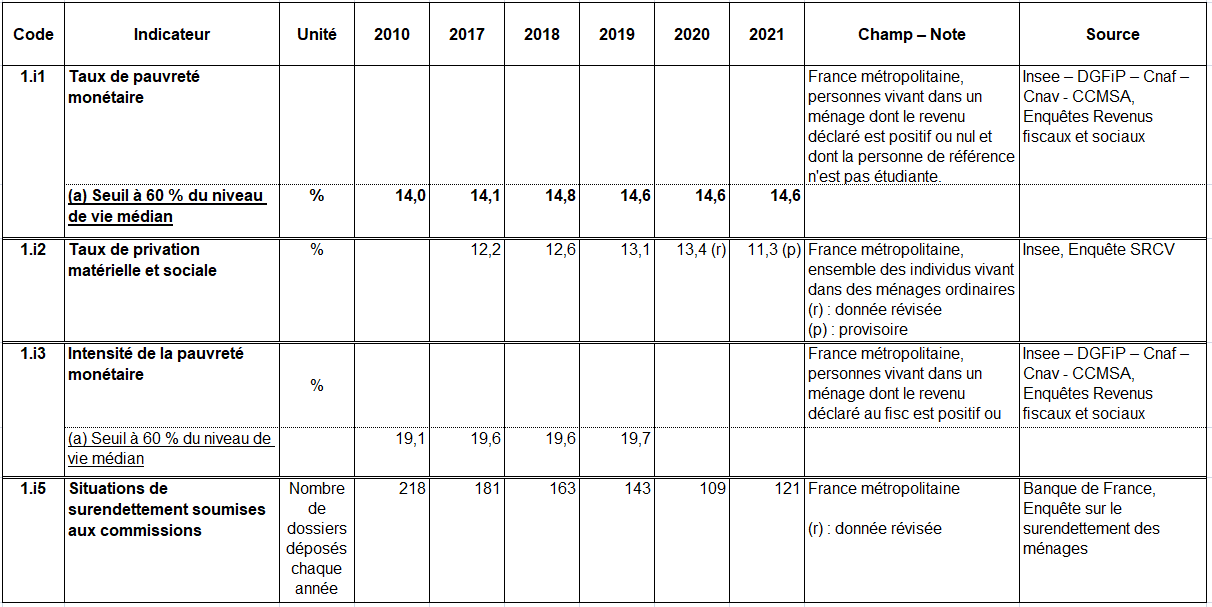

Objectif n° 1 – Éradication de la pauvreté en France (quelques indicateurs)

b) Objectif n° 2 – Sécurité alimentaire et agriculture durable

L’objectif 2 vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable. Les indicateurs nationaux retenus pour le suivi de l’objectif 2 privilégient différents enjeux liés à la consommation (alimentation saine et variée) et à la production agricole durable (durabilité des secteurs animal et végétal).

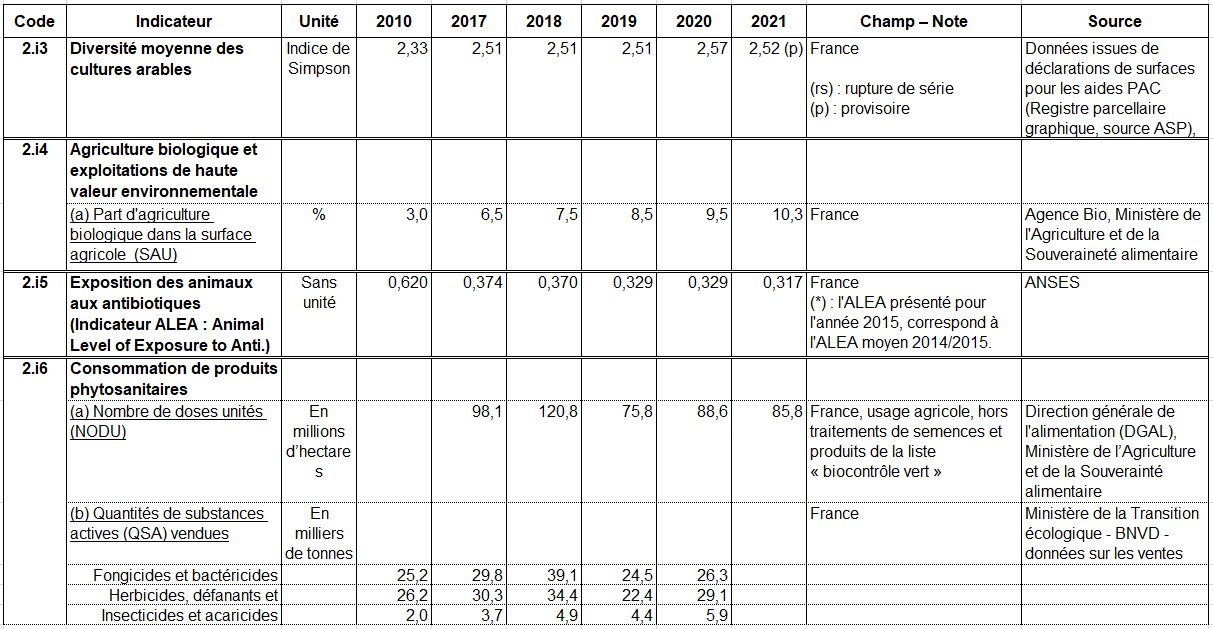

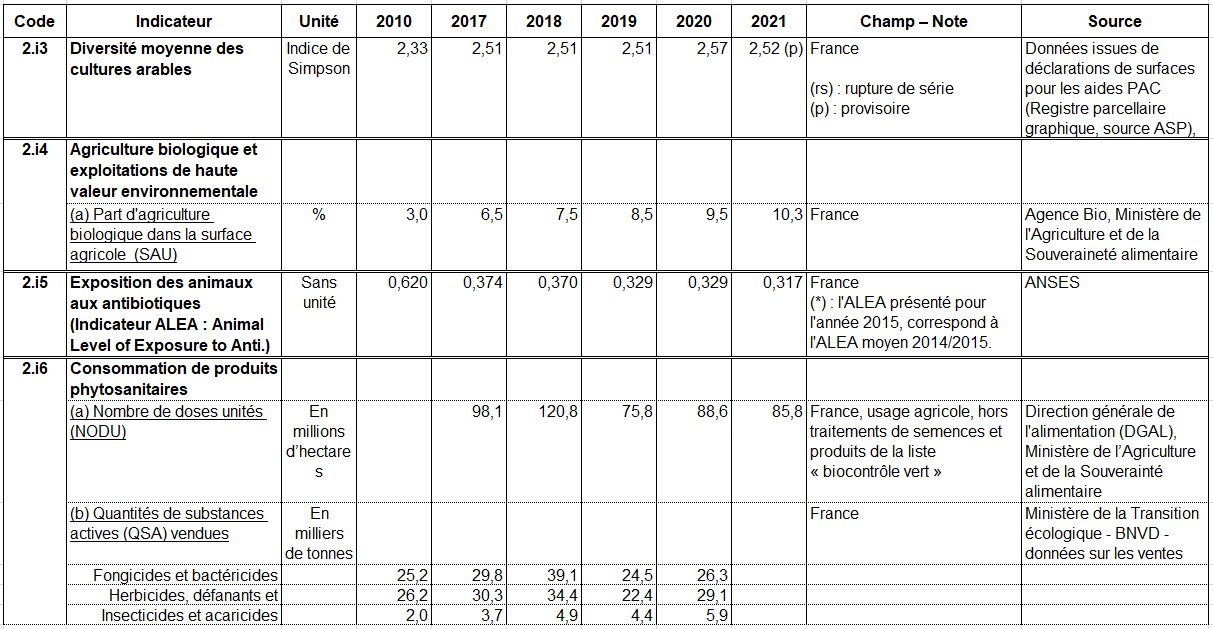

Objectif n° 2 – Sécurité alimentaire et agriculture durable en France (quelques indicateurs)

c) Objectif n° 3 – Santé et bien-être

L’objectif 3 vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Les indicateurs nationaux retenus pour le suivi de l’objectif 3 cherchent à rendre compte de la promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie.

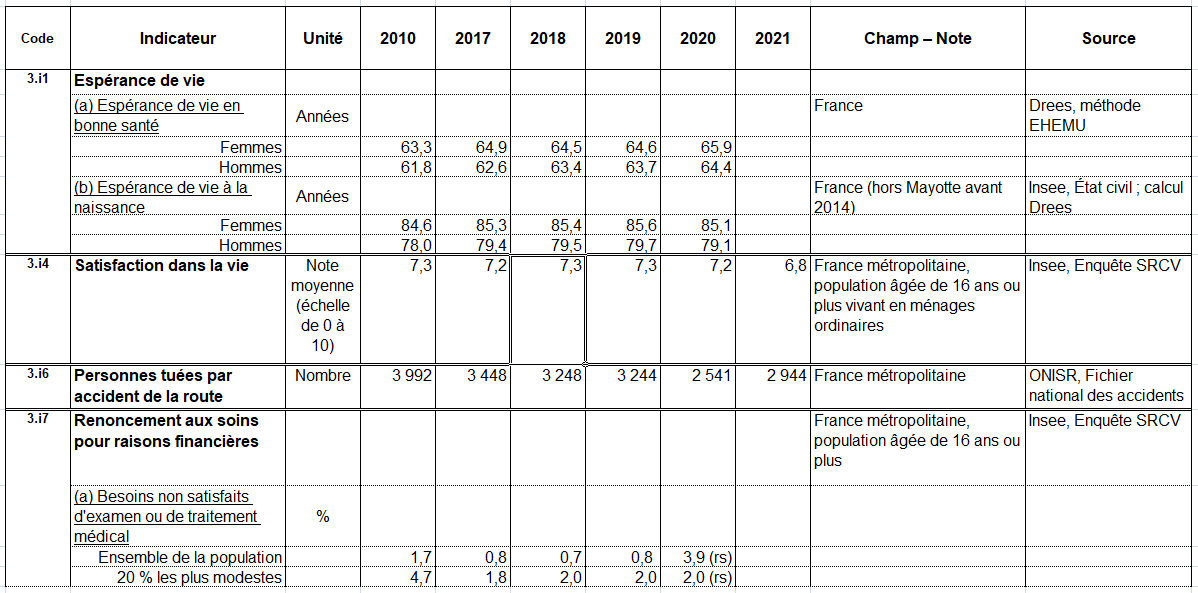

Objectif n° 3 – Santé et bien-être en France (quelques indicateurs)

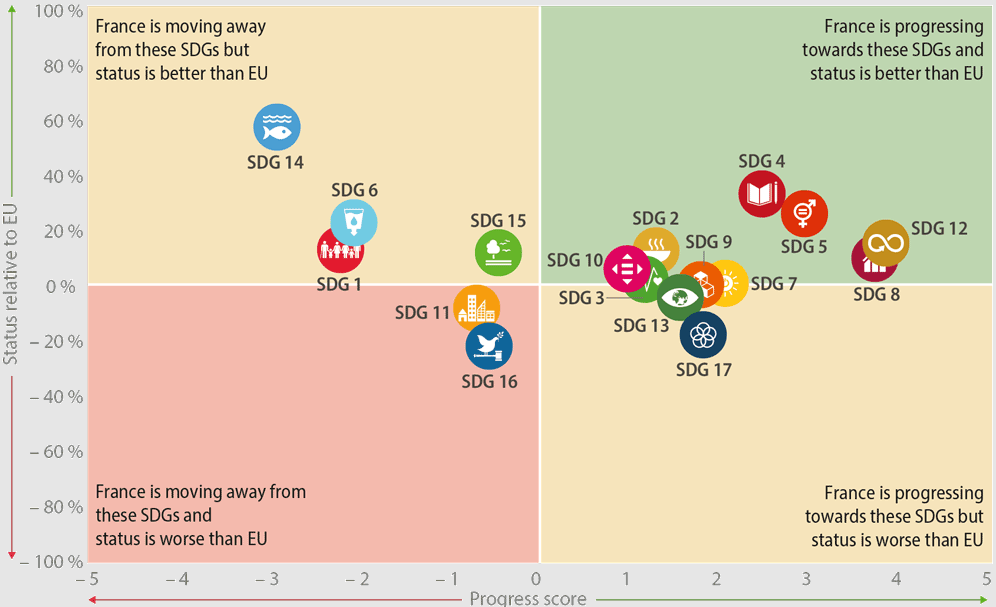

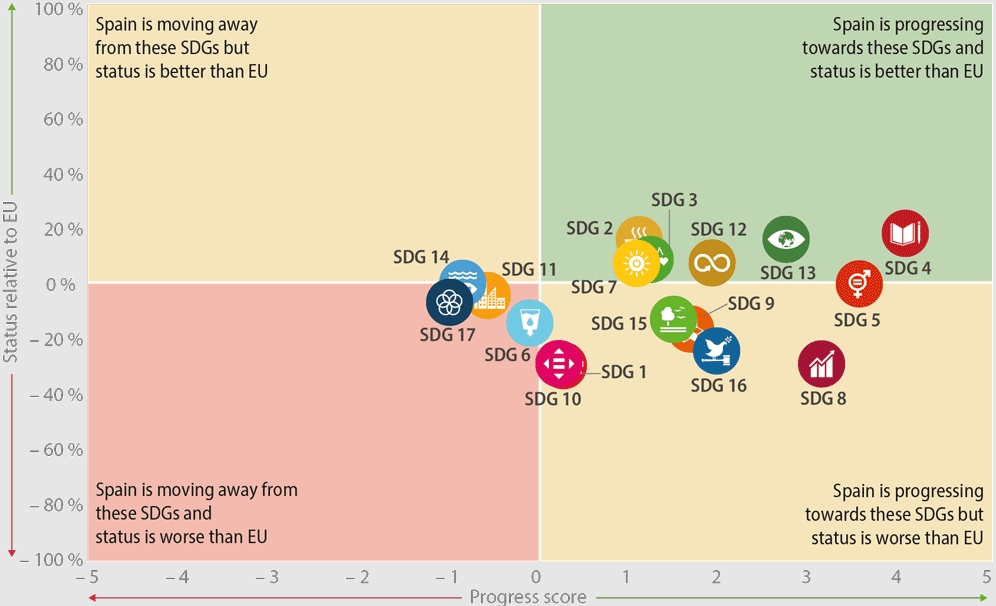

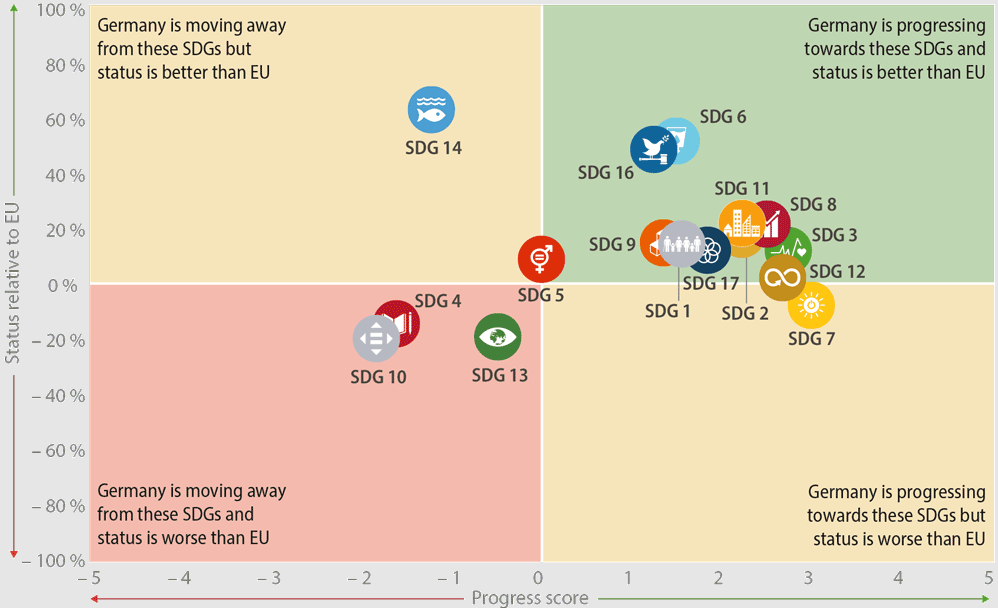

2/ Les indicateurs de développement durables dans l’UE

Le développement durable n’est pas seulement un principe fondamental pour l’Union européenne, mais aussi une priorité politique primordiale pour la Commission von der Leyen, ce qui se reflète dans les six grandes ambitions pour l’Europe annoncées dans les orientations politiques (schéma suivant). Chaque commissaire est chargé de veiller à ce que les politiques sous sa supervision reflètent les objectifs de développement durable, tandis que le collège des commissaires est conjointement responsable de la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Le président a défini une « approche pan-gouvernementale » pour la mise en œuvre des ODD [10].

Les priorités de la Commission européenne

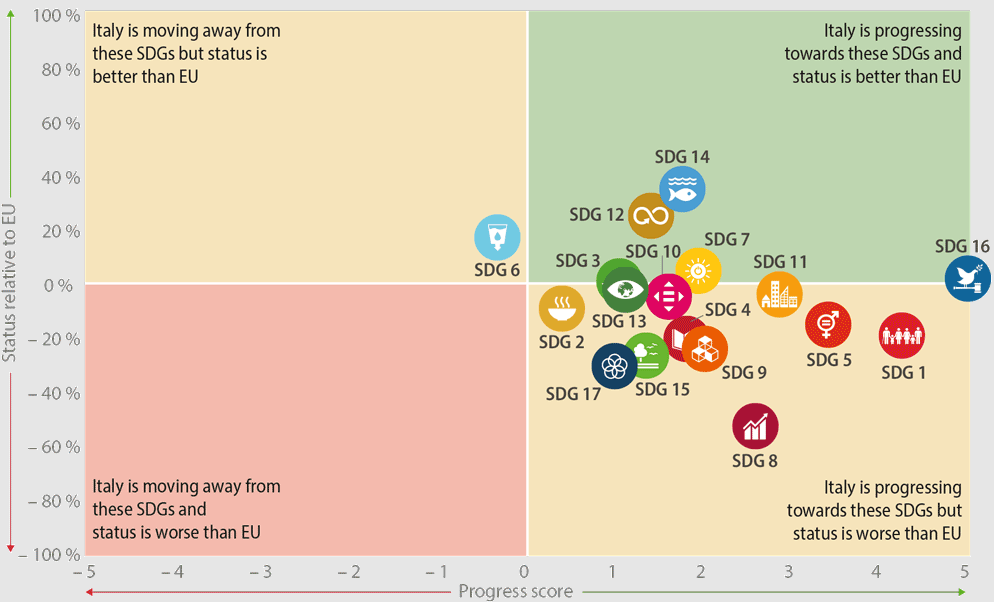

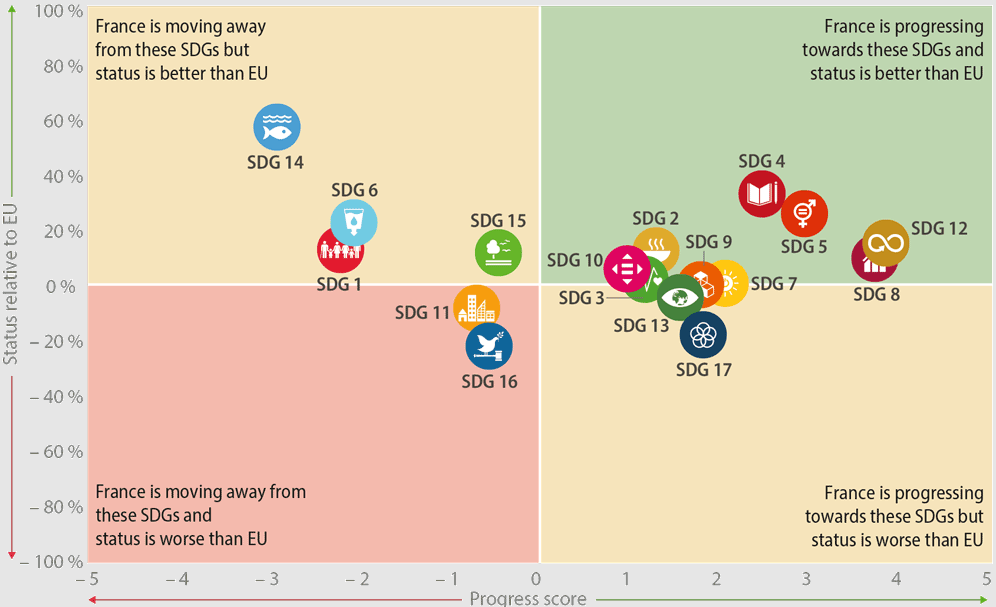

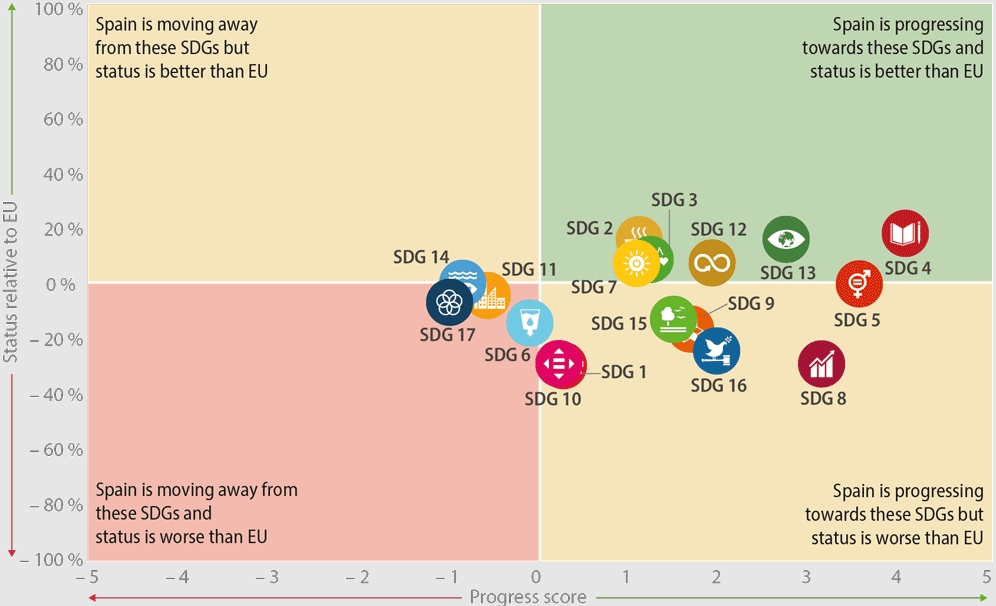

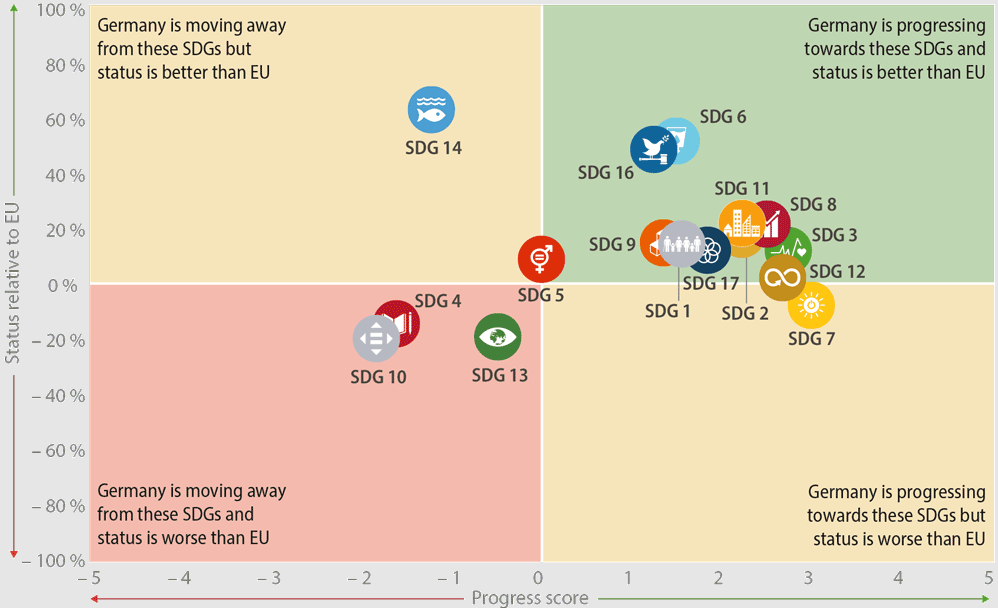

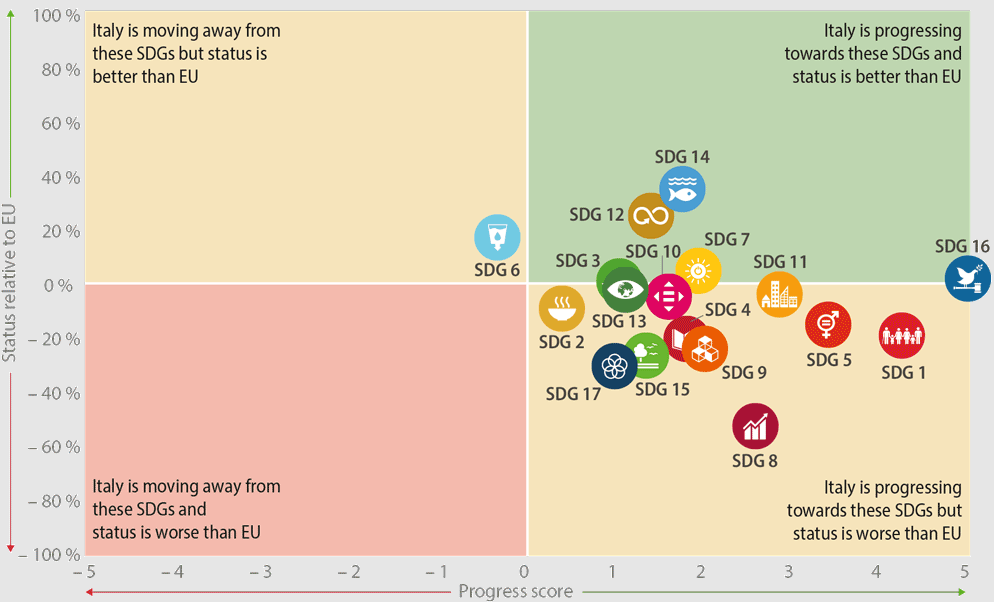

Eurostat présente un aperçu statistique de la situation et des progrès des États membres de l’UE vers les 17 ODD, sur la base de l’ensemble d’indicateurs ODD de l’UE. Le statut de chaque ODD dans un État membre est une agrégation de tous les indicateurs d’un objectif spécifique par rapport aux autres États membres et à la moyenne de l’UE. Le score de progrès de l’État membre est basé sur les taux de croissance annuels moyens de tous les indicateurs évalués dans l’ODD au cours des cinq dernières années. La même approche d’agrégation des tendances des indicateurs individuels dans un indice synthétisé par ODD est utilisée dans l’article de synthèse pour l’UE .

Une telle présentation synthétique permet une vue d’ensemble simple et rapide et facilite la communication. Cependant, appliquée à des États membres individuels, elle comporte le risque de simplification et peut masquer des détails sur les phénomènes sous-jacents. De plus, il faut garder à l’esprit que le statut d’un pays dépend dans une certaine mesure de ses conditions naturelles et de son évolution historique.

a) Comment le statut et les progrès sont-ils évalués ?

Le statut d’un ODD spécifique est un score agrégé englobant tous les indicateurs de cet objectif, basé sur les données les plus récentes (se référant principalement à 2021 et 2022) . Pour chaque indicateur, le score de statut d’un pays est calculé par rapport à la plage de valeurs allant du pays le moins performant au pays le plus performant, les valeurs aberrantes étant exclues. Le calcul du score d’état est basé sur une normalisation min-max. Pour chaque pays, les scores de statut au niveau de l’indicateur sont agrégés au niveau des ODD à l’aide de la moyenne arithmétique, et ce score au niveau de l’objectif est ensuite mis en relation avec le score de statut agrégé de l’UE pour le même objectif, pour montrer combien (en %) le statut ODD d’un pays est supérieur ou inférieur à la moyenne de l’UE.

Le progrès est un score global des taux de croissance à court terme (cinq ans) pour tous les indicateurs évalués pour chaque objectif. La méthodologie utilise une fonction de notation et est identique au calcul des progrès au niveau de l’UE Le calcul du score de progression ne prend en compte aucune valeur cible, étant donné que la plupart des objectifs politiques de l’UE ne sont valables que pour l’agrégat Niveau UE. Les données se réfèrent principalement aux périodes 2016-2021 ou 2017-2022. En raison de problèmes de disponibilité des données, les calculs des scores de progrès de certains pays sont basés sur des périodes plus courtes ou plus longues. L’évaluation des progrès pour les ODD 1 et 10 est entravée par un changement méthodologique dans l’enquête EU-SILC de l’Allemagne en 2020. En outre, les scores de progression de certains pays ont été ajustés manuellement, par exemple lorsqu’un pays a déjà atteint la valeur maximale possible (par exemple 100 % des jeunes enfants fréquentant l’éducation de la petite enfance) et a maintenu ce niveau au cours des cinq dernières années. Dans de tels cas, les pays se voient attribuer le meilleur score possible (+5) au lieu du score calculé pour aucun changement (0).

Dans l’ensemble, le score de statut d’un pays est une mesure relative, indiquant sa position par rapport aux autres États membres et à la moyenne de l’UE. Un statut élevé ne signifie donc pas qu’un pays est sur le point d’atteindre un ODD spécifique, mais qu’il a atteint un statut plus élevé que de nombreux autres États membres. D’autre part, le score de progrès d’un pays est une mesure absolue basée sur les tendances des indicateurs au cours des cinq dernières années, et son calcul n’est pas influencé par les progrès réalisés par les autres États membres.

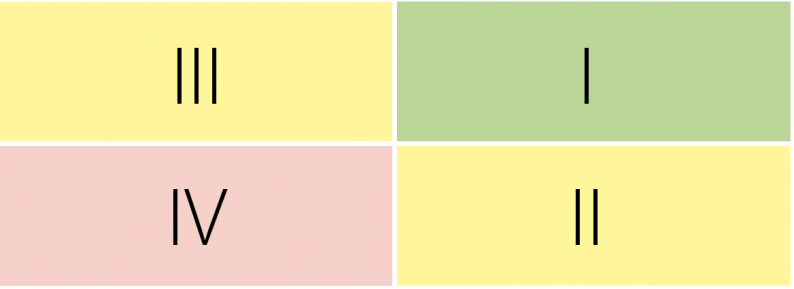

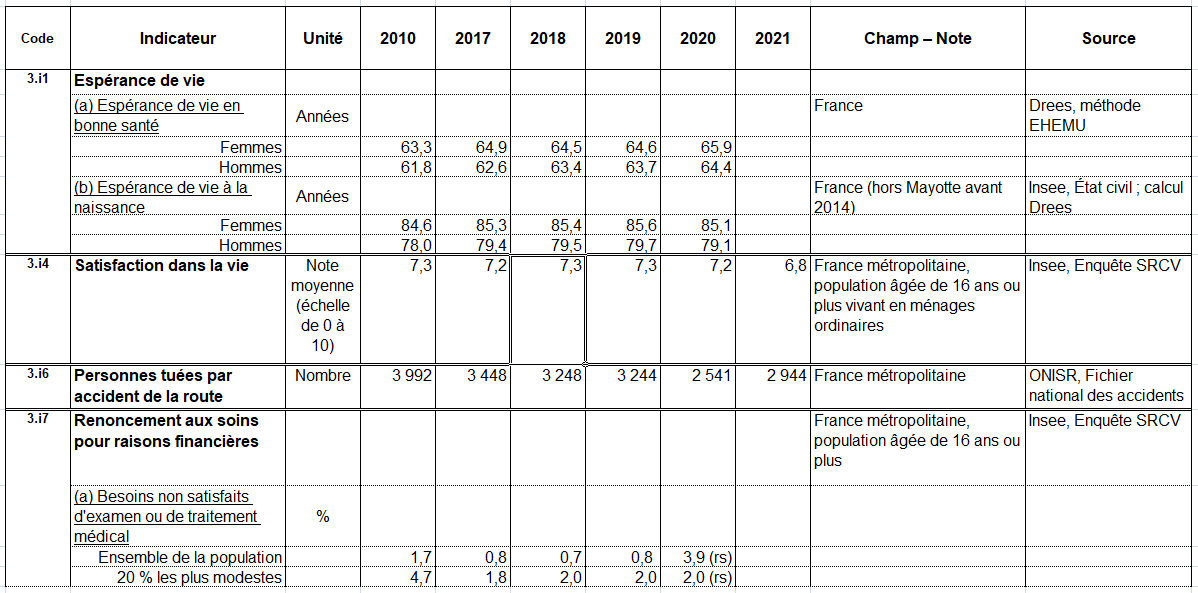

b) Comment interpréter les graphiques ?

L’axe vertical montre le statut des ODD dans le pays représenté dans la répartition des États membres et par rapport à la moyenne de l’UE. Les ODD dans la partie supérieure du graphique ont un statut supérieur à la moyenne de l’UE, et pour les ODD de la partie inférieure, le statut est inférieur à la moyenne de l’UE. Le côté droit du graphique affiche les ODD où le pays a fait des progrès tandis que le côté gauche indique les mouvements qui s’éloignent des ODD. Il en résulte quatre « quadrants » qui peuvent être caractérisés comme suit :

I. Le pays progresse vers ces ODD et, en moyenne, les valeurs des indicateurs sont supérieures à la moyenne de l’UE.

II. Le pays progresse vers ces ODD, mais en moyenne, les valeurs des indicateurs sont inférieures à la moyenne de l’UE.

III. Le pays s’éloigne de ces ODD, mais en moyenne, les valeurs des indicateurs sont supérieures à la moyenne de l’UE.

IV. Le pays s’éloigne de ces ODD et, en moyenne, les valeurs des indicateurs sont inférieures à la moyenne de l’UE.

3/ Présentation de la situation et des progrès des États membres

La France

L’Espagne

L’Allemagne

L’Italie

X – LA QUALITÉ DE LA VIE

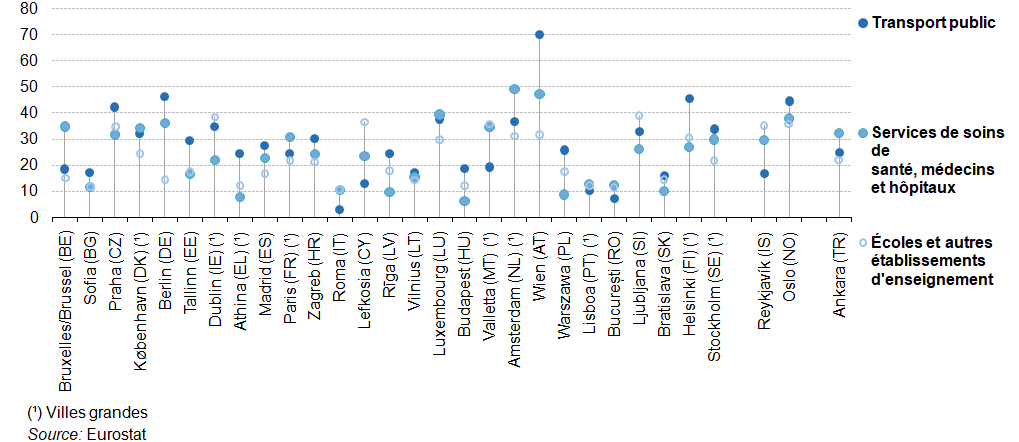

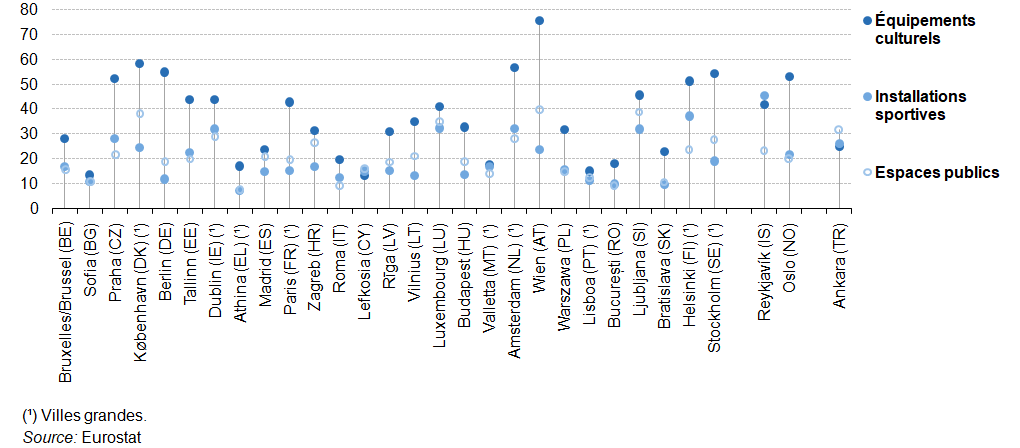

Il y a deux façons de mesurer les aspects qualitatifs des conditions de vie. L’une consiste à rassembler divers indicateurs objectifs essayant d’en capter les différentes dimensions. L’autre consiste à mesurer directement la qualité de vie ressentie par les agents : c’est l’approche par les indicateurs subjectifs. Ces approches sont complémentaires plutôt que concurrentes . Peu d’indicateurs sont encore aujourd’hui disponibles pour un panel de pays et sur une période de temps un peu étendue avec une comparabilité suffisante.

1/ Les deux approches combinées

Aujourd’hui on dispose pour de nombreux pays de données d’enquêtes régulières sur le bien-être ressenti, alimentant les abondants travaux d’une « économie du bonheur » montée en puissance dans le champ académique aux cours des années 2000 et à laquelle décideurs, médias et grand public s’intéressent volontiers. Plusieurs INS se sont intéressés à ce type d’indicateurs ; l’Insee depuis 2011 et l’ONS britannique depuis 2015 produisent annuellement une mesure de la satisfaction dans la vie. L’indicateur français figure d’ailleurs dans le tableau que la loi sur les nouveaux indicateurs de richesse (ou « loi Sas »), votée en avril 2015, fait obligation au gouvernement de publier chaque année.

Que peut-on dire alors de la France et de ses voisins proches de l’Union européenne? La France s’est positionnée à la 18e place mondiale avec un score absolu de 84,79, ce qui lui permet de devancer les États-Unis d’une place dans l’IPS. Toutes ces vacances que prennent les Français, et qui suscitent le mépris des hommes d’affaires américains, pourraient s’avérer payantes en matière de progrès social ! La France a progressé de trois places dans le classement par rapport à l’année 2015 mais, vu le score absolu élevé qu’elle a obtenu et le fait que celui-ci soit quasiment équivalent à celui d’un grand nombre d’états européens, ces résultats sont davantage la preuve d’une stabilité qui perdure en termes de progrès social que la marque d’une évolution notoire. Ainsi, le Royaume-Uni (encore membre de l’UE lors du calcul de l’indice) est placé au 9e rang avec un score total de 88,58, l’Allemagne est 15e avec un score de 86,42 et l’Italie 24e avec une note de 82,49. Par conséquent, la France, tout comme un grand nombre d’économies d’Europe de l’Ouest, est caractérisée par un niveau élevé stable et soutenu de progrès social.

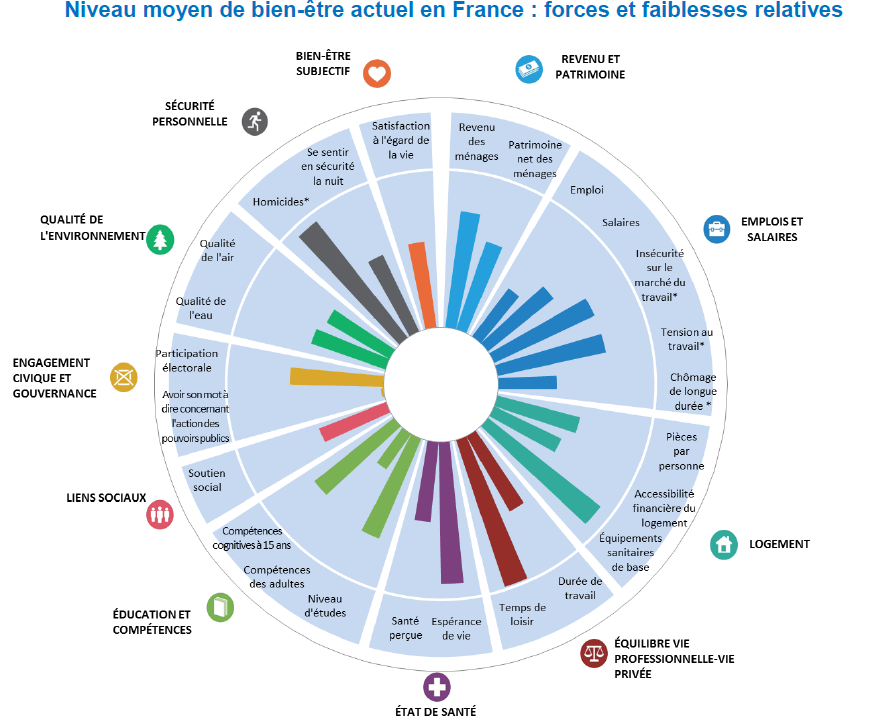

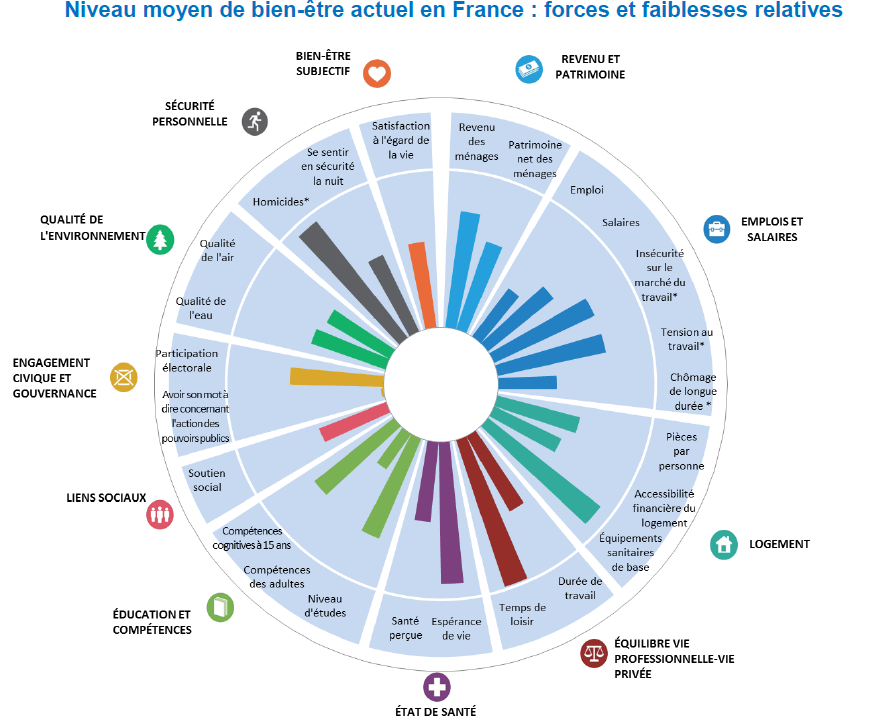

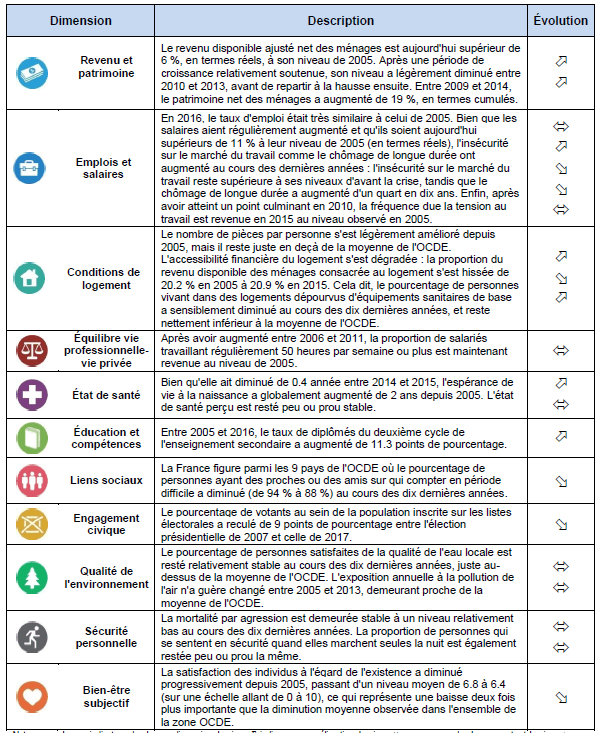

Selon une étude de l’OCDE, la France affiche un bilan mitigé au regard de ses résultats moyens dans les différentes dimensions du bien-être [9]. Alors que le revenu disponible ajusté net des ménages s’établit juste au-dessus de la moyenne de l’OCDE, la France présente plusieurs points faibles dans la dimension « Emplois et salaires » : ainsi, à 65 %, le taux d’emploi est inférieur de 2 points de pourcentage à la moyenne de l’OCDE, et le taux de chômage de longue durée est plus de deux fois supérieur à la moyenne de l’OCDE. Néanmoins, l’équilibre vie professionnelle-vie privée est relativement bon en France : 8 % des salariés ont une durée de travail très longue, soit une proportion inférieure à la moyenne de l’OCDE, proche de 13 %, et le temps de loisir dont les Français qui travaillent à plein temps déclarent disposer (temps consacré aux loisirs et aux occupations personnelles) est, en moyenne, supérieur à celui dont disposent leurs homologues dans tous les autres pays de l’OCDE. En 2015, l’espérance de vie moyenne à la naissance s’établissait à 82 ans, ce qui plaçait la France dans le peloton de tête de la zone OCDE. Mais elle se situait juste en deçà de la moyenne de l’OCDE s’agissant de l’état de santé auto déclaré. Si la France affiche un taux de participation électorale (de l’ordre de 75 % en 2017) supérieur à la moyenne de l’OCDE, en 2012, 10 % seulement des adultes français indiquaient avoir le sentiment qu’ils avaient leur mot à dire concernant l’action des pouvoirs publics, soit le pourcentage le plus faible de la zone OCDE.

Ce graphique met en évidence les domaines qui constituent en matière de bien-être les forces ou les faiblesses de la France par rapport aux autres pays de l’OCDE. Tant pour les indicateurs positifs que négatifs (comme les homicides, signalés par un astérisque « * »), une barre plus longue indique toujours un meilleur résultat (autrement dit, un niveau de bien-être plus élevé), tandis qu’une barre plus courte correspond toujours à un résultat plus mauvais (autrement dit, à un niveau de bien-être moins élevé).

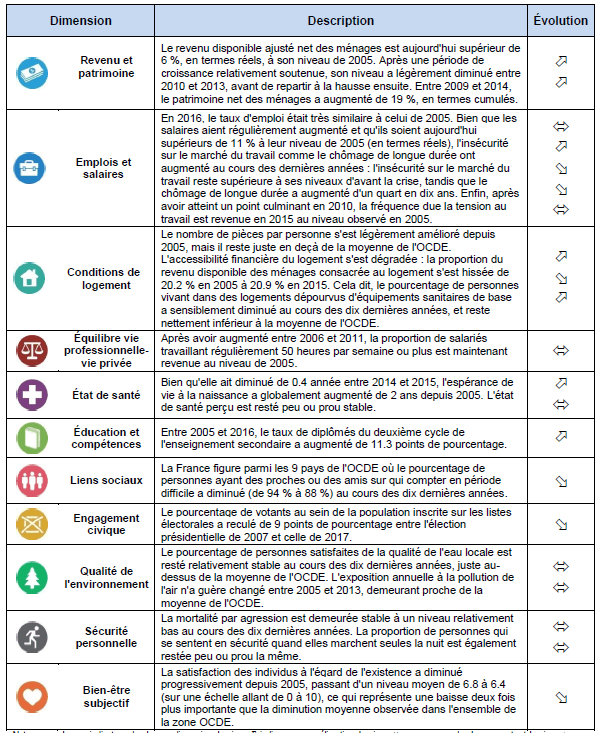

Le tableau suivant indique l’évolution du niveau moyen de bien-être en France entre 2005 et 2015. Pour chaque indicateur de chaque dimension, le signe ⁄ indique une amélioration, le signe ≈ , peu ou pas de changement, et le signe ∇ une dégradation. Ces signes caractérisent l’évolution observée entre l’année initiale (2005 dans la plupart des cas) et la dernière année connue (généralement 2015 ou 2016). L’ordre des flèches dans la troisième colonne correspond à l’ordre des indicateurs mentionnés dans la deuxième colonne.

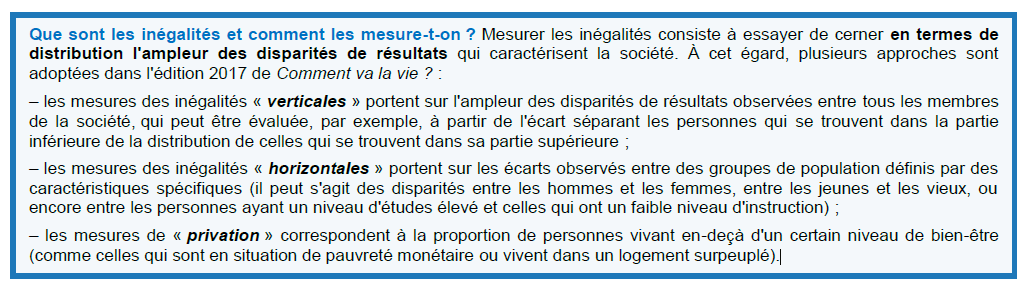

En France, les inégalités verticales sont proches de la moyenne de l’OCDE pour la plupart des dimensions du bien-être, notamment pour le revenu et le patrimoine, la santé et la satisfaction à l’égard de la vie. S’agissant des salaires, l’écart entre les parties inférieures et supérieures de la distribution est plus modeste que dans la majorité des autres pays de l’OCDE, tandis que les inégalités observées sont plus fortes en matière de durée de travail très longue et de compétences cognitives des élèves de 15 ans.

Par rapport aux autres pays de l’OCDE, la France affiche des résultats mitigés en termes d’inégalités entre hommes et femmes. Ainsi, l’écart de taux d’emploi (positif en faveur des hommes) est plus faible que dans la zone OCDE en moyenne, mais le risque de percevoir une faible rémunération est presque deux fois plus élevé pour les femmes que pour les hommes en France – ce qui représente un écart plus important que dans de nombreux autres pays de l’OCDE. En outre, les filles obtiennent des résultats légèrement inférieurs à ceux des garçons aux tests de compétences cognitives réalisés à l’âge de 15 ans, mais l’écart de compétences des adultes entre hommes et femmes est inférieur à la moyenne de l’OCDE.

Lorsqu’on examine le bien-être des jeunes et des personnes d’âge moyen en France, on constate que les premiers sont fortement désavantagés en termes de patrimoine des ménages, d’emploi, de chômage et de sentiment de sécurité par rapport à la situation observée dans les autres pays de l’OCDE. Néanmoins, la situation des jeunes est légèrement meilleure en termes d’équilibre vie professionnelle-vie privée, de compétences et de temps consacré à la vie sociale.

Généralement, les personnes ayant fait des études supérieures tendent à obtenir de meilleurs résultats que celles qui ont uniquement un niveau d’études secondaire dans différents domaines du bien-être. En France, ces écarts liés au niveau d’études sont inférieurs à la moyenne en matière de salaires et de taux de participation électorale – et les individus caractérisés par un niveau d’études supérieur sont plus susceptibles d’avoir une durée de travail très longue en France. Néanmoins, les écarts constatés sont relativement importants pour ce qui est du sentiment d’avoir son mot à dire concernant l’action publique, des compétences, de la qualité de l’eau, du sentiment de sécurité et de la satisfaction à l’égard de la vie.

Bien que les niveaux de pauvreté monétaire, de pauvreté patrimoniale et de risque de faible rémunération soient inférieurs à la moyenne de l’OCDE, près de la moitié des indicateurs mettent en évidence des niveaux élevés de privation en France. On peut citer à cet égard le taux de chômage (9.8 %), les proportions d’élèves et d’adultes ayant un faible niveau de compétences (14.8 % et 18.1 % respectivement), la proportion de personnes qui estiment qu’elles n’ont pas leur mot à dire concernant l’action publique (67.4 %) et la proportion d’individus insatisfaits de leur existence (7.6 %).

Les Français sont globalement moins satisfaits de la façon dont la démocratie fonctionne dans leur pays que les citoyens des pays européens de l’OCDE, en moyenne. Si les Français sont raisonnablement satisfaits du caractère libre et équitable des élections (7.4 sur une échelle de 0 à 10), ils le sont moins s’agissant des mesures destinées à réduire les inégalités (4.4) ou de l’existence de mécanismes de participation directe au niveau local (4.5). Par ailleurs, la satisfaction à l’égard des services publics varie selon que les personnes ont eu recours ou non à ces services au cours de l’année écoulée. En France, la satisfaction à l’égard des services de santé, comme à l’égard des services d’éducation, est légèrement supérieure à la moyenne des pays européens de l’OCDE, sachant que les personnes ayant eu une expérience directe de l’utilisation de ces services récemment sont plus susceptibles d’être satisfaites que les autres.

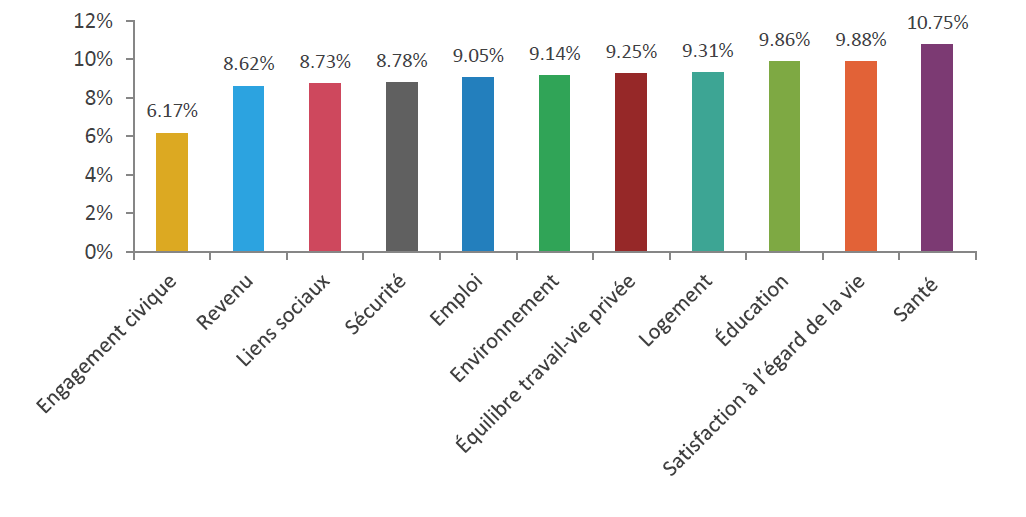

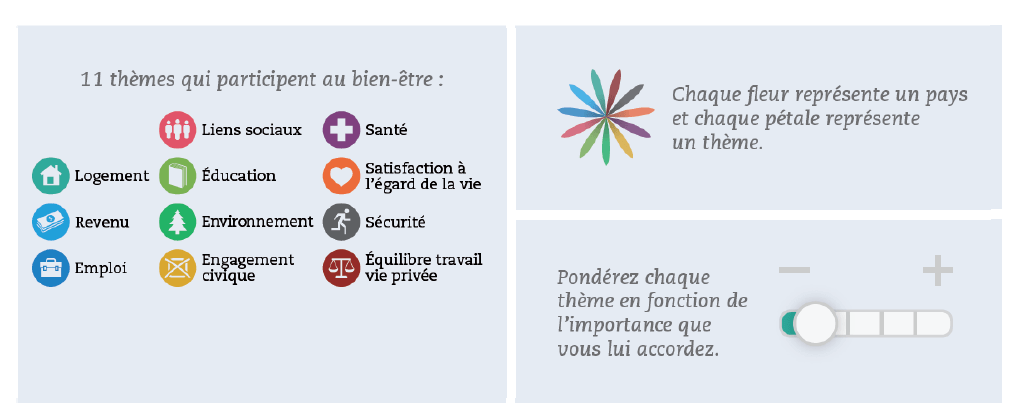

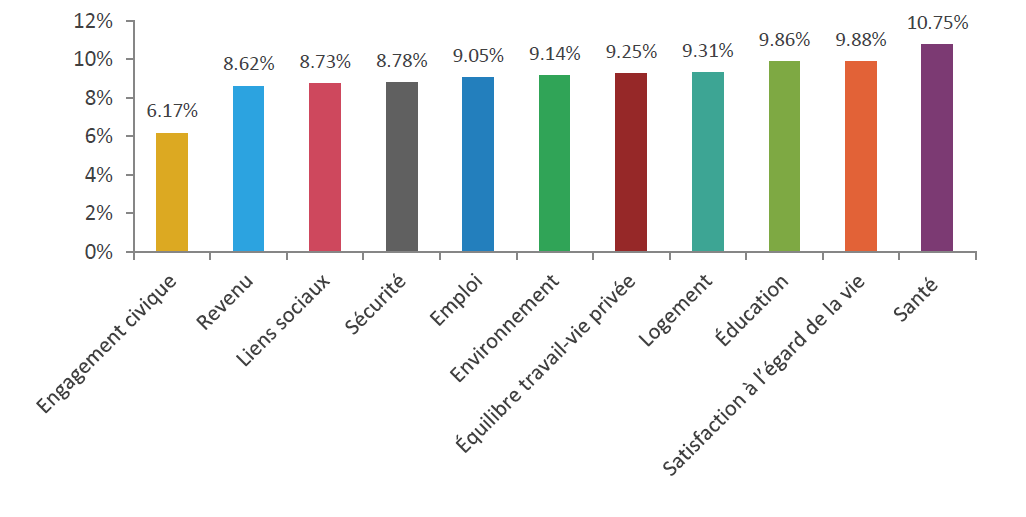

A quoi attache-t-on le plus d’importance en France ? L’Indicateur du vivre mieux est un outil en ligne interactif qui permet aux utilisateurs de comparer le bien-être entre pays dans la zone OCDE et au-delà à partir des indicateurs du bien-être utilisés dans le rapport Comment va la vie ?. Les utilisateurs choisissent l’importance qu’ils accordent à chacune des onze dimensions ci-dessous et peuvent ensuite prendre connaissance des résultats de chaque pays s’agissant de leurs propres priorités.

Depuis son lancement, en mai 2011, l’Indicateur du vivre mieux a attiré plus de dix millions de visiteurs de presque tous les pays du monde et sa page a été consultée plus de 22 millions de fois. En France, plus de 595 000 internautes ont visité le site à ce jour, ce qui place le pays en 3e position en termes de trafic sur le site. Les villes qui arrivent en tête sont Paris (32 % des visites), Lyon, Toulouse, Nantes et Rennes.

Les résultats ci-après ont été établis à partir des notes partagées volontairement avec l’OCDE par 13 400 habitants de la France qui ont utilisé le site. Ils n’ont qu’une valeur indicative et ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la population. La santé, la satisfaction à l’égard de la vie et l’éducation sont les trois aspects les plus importants pour les Français qui ont utilisé l’Indicateur du vivre mieux.

2/ L’approche subjective

Elle est fondée sur les réponses que fournissent les individus lorsqu’on leur demande par exemple s’ils sont heureux ou satisfaits de la vie qu’ils mènent. Elle a l’avantage de fournir des statistiques simples : proportion d’individus se déclarant très heureux ou très satisfaits. De plus, puisque les données proviennent d’enquêtes auprès d’individus, elles se prêtent directement à des analyses en termes de répartition.

Quel est le message que donnent ces données subjectives quand on les compare aux indicateurs de revenu monétaires présentés dans la partie précédente ? Un résultat ancien mais bien connu est ce qu’on qualifie de paradoxe d’Easterlin (1974). Ce dernier avait relevé une absence de corrélation entre croissance du PIB par tête et évolution de la satisfaction subjective aux États-Unis sur les décennies de l’après guerre : la croissance économique s’était accompagnée d’une quasi-stabilité du bien-être subjectif.

Comment faut-il lire ce type de résultat ? On peut le lire de deux manières. D’un côté, avoir des indicateurs qui donnent un message différent de celui qui est fourni par le PIB par tête est intéressant en soi : c’est même, en un sens, ce que l’on cherche à obtenir.Mais, de l’autre côté, certaines des explications données à ce paradoxe suggèrent qu’il y aurait des limites fondamentales à l’approche subjective. On pourrait notamment expliquer ce paradoxe d’Easterlin par l’évolution parallèle des conditions de vie et des aspirations. Lorsque les aspirations s’adaptent très rapidement aux évolutions de la richesse, il est normal que la satisfaction subjective ne présente aucune tendance temporelle nette. Si tel était le cas, les indicateurs subjectifs n’auraient qu’un intérêt limité.Quels que soient les efforts pour améliorer les conditions de vie, y compris dans des pays très pauvres, ces indicateurs enverraient en effet un message de stagnation peu utile au décideur.

L’intérêt pour ces indicateurs est renforcé par le fait que des progrès ont été faits pour mesurer ces indicateurs de façon plus fiable. La pertinence individuelle des réponses à ces questions est confirmée par recoupement avec d’autres informations . De nouvelles méthodes permettent notamment de garantir une meilleure comparabilité des réponses entre individus. De plus en plus d’enquêtes ont par exemple recours à la méthode des « vignettes » : on décrit à l’enquêté plusieurs situations parmi lesquelles on lui demande de choisir celle dont il se sent le plus proche afin de pouvoir corriger ses réponses en neutralisant le caractère optimiste/pessimiste de l’individu. Ceci permet de corriger le fait que les échelles proposées pour répondre (de 0 à 10 par exemple) ne sont pas utilisées de la même façon par les personnes interrogées.

Un intérêt additionnel des indicateurs subjectifs est qu’ils ne se limitent évidemment pas à des mesures de satisfaction globale. Ils permettent aussi de mesurer la satisfaction que procurent, par exemple, le travail ou l’état de santé. Ils peuvent donc aider à sélectionner et à hiérarchiser les variables objectives de la qualité de vie, voire aider à mieux les pondérer dans le cas où on choisirait de les agréger sous forme d’indicateurs synthétiques. Par exemple, un résultat assez stable des enquêtes subjectives réside dans le poids important que les individus accordent au risque de chômage, poids qui va bien au-delà de son incidence sur le revenu monétaire. C’est sur la base de telles considérations que peut être établie une liste d’indicateurs objectifs de niveau de vie centrée sur les dimensions qui sont réellement fondamentales pour les citoyens.

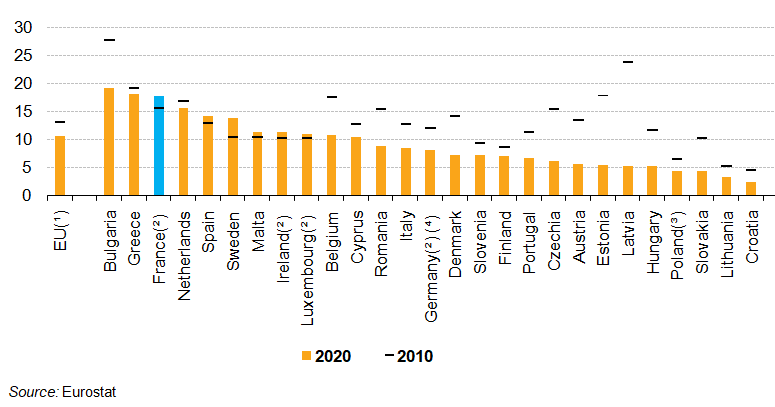

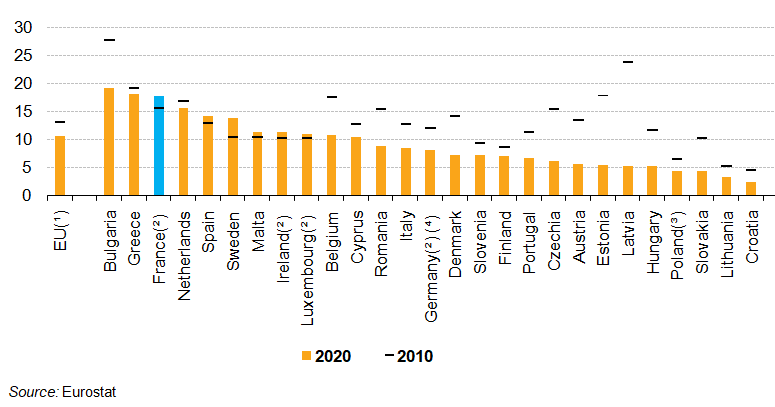

Il reste que les indicateurs subjectifs ne correspondent pas toujours à la réalité. Mais ils sont utiles Prenons le cas de l’insécurité physique. Les perceptions individuelles des taux de criminalité ne correspondent pas toujours à la prévalence réelle des infractions ; c’est l’une des raisons pour lesquelles les indicateurs subjectifs peuvent être utiles en complément des indicateurs objectifs. Dans l’ensemble de l’UE, en 2020, environ une personne sur dix (10,7 %) estimait qu’il y avait eu un crime, de la violence ou du vandalisme dans la région où elle vivait (voir figure 8). Cette part était la plus élevée en Bulgarie, où près d’un cinquième (19,1 %) de la population avait ce sentiment, suivi de 18,1 % en Grèce et de 17,7 % en France. Dans 16 États membres, cette part était inférieure à 10,0 %, les taux les plus bas étant enregistrés en Croatie (2,4 %), en Lituanie (3,3 %), en Slovaquie (4,3 %) et en Pologne (4,4 %). Des exemples de différences entre les indicateurs objectifs et subjectifs incluent la Lettonie et la Lituanie, qui figuraient en tête de liste pour les homicides enregistrés, mais dans le quart inférieur en ce qui concerne le niveau de violence perçu. En Grèce, par exemple, c’est l’inverse : alors que les homicides enregistrés étaient faibles, une part élevée de la population percevait que le crime et la violence se produisaient à proximité.

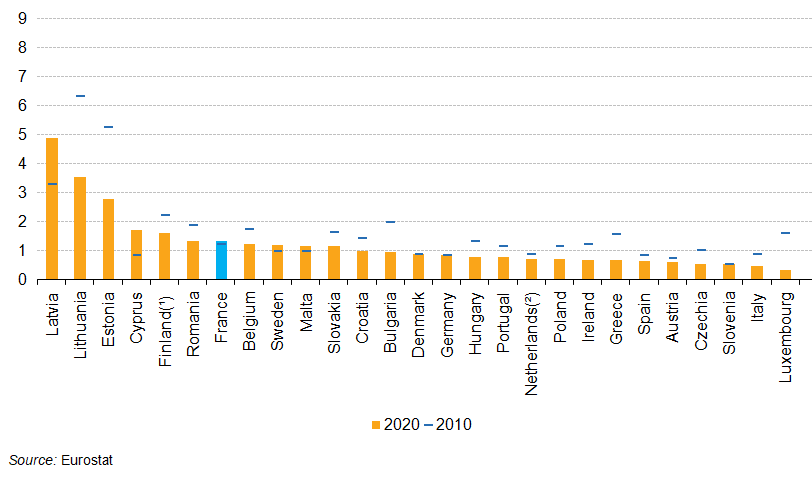

a) Un premier exemple : la criminalité dans l’UE

Entre 2010 et 2020, il y a eu généralement une baisse de la part de la population qui percevait la criminalité, la violence ou le vandalisme se produisait dans la région où elle vivait. Dans l’ensemble de l’UE, cette proportion est passée de 13,1 % en 2010 à 10,7 % en 2020. La plus forte réduction de cette part a été observée en Lettonie (de 23,8 % à 5,3 %), en Estonie (de 18,0 % à 5,5 %), en Tchéquie (de 15,4 % à 6,1 %) et Bulgarie (27,7 % à 19,1 %). En revanche, le pourcentage de la population qui perçoit la criminalité, la violence ou le vandalisme dans la région où elle vit a légèrement augmenté dans six États membres, la Suède enregistrant la plus forte augmentation (de 10,4 % à 13,8 %).

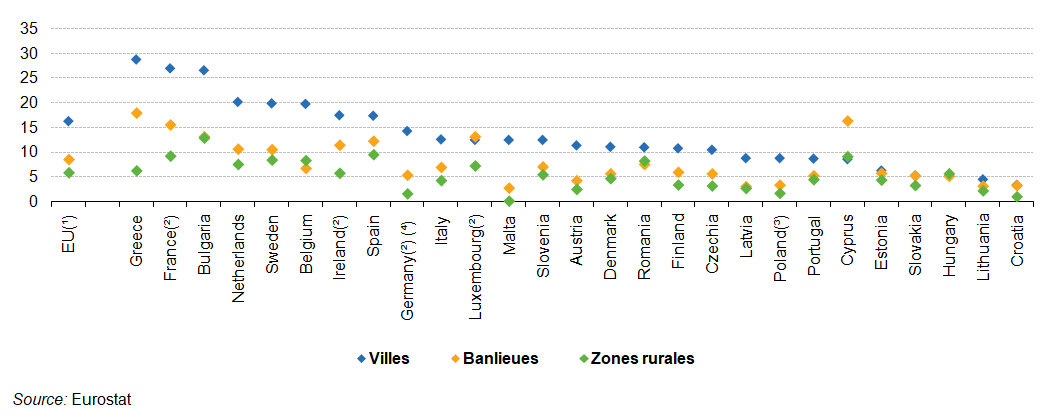

Part de la population qui a perçu qu’il y avait de la criminalité, de la violence ou du vandalisme dans la zone où elle vit, 2010 et 2020

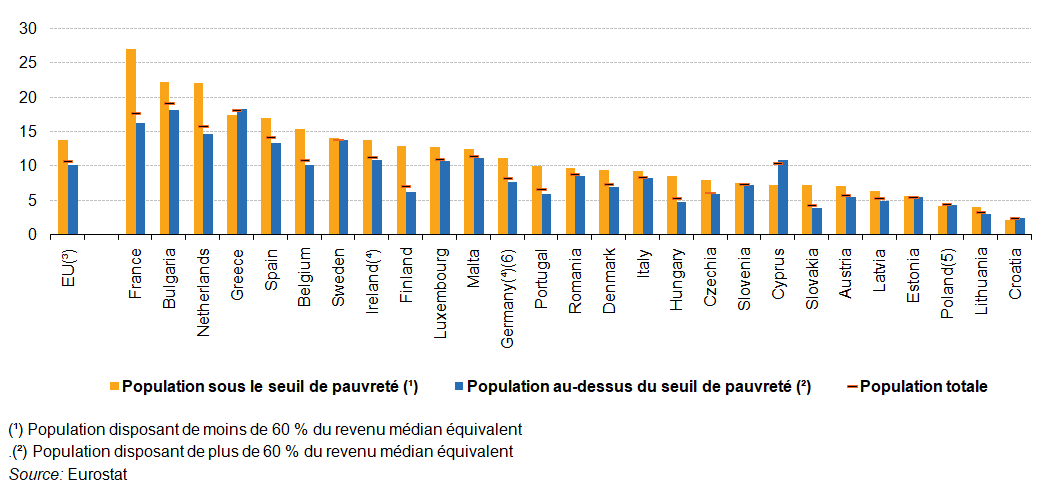

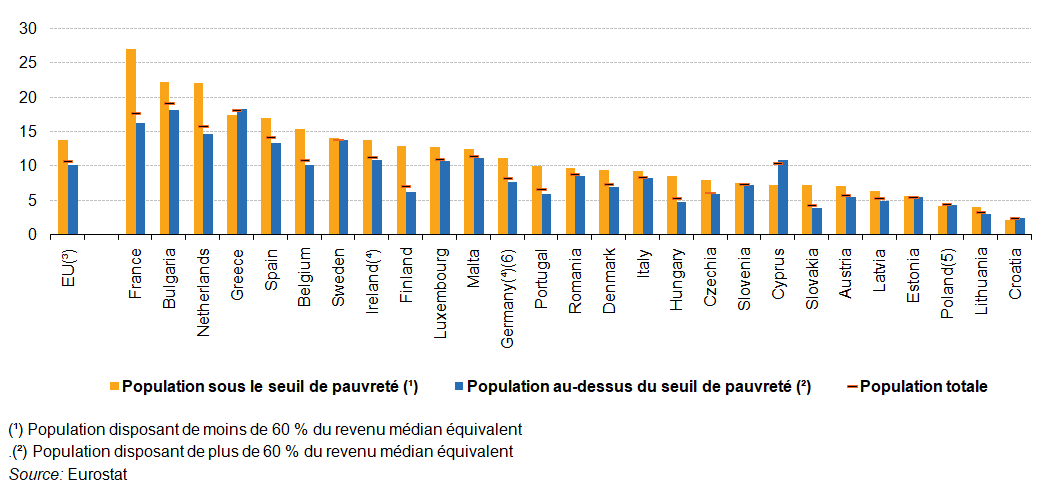

Le graphique suivant présente la perception déclarée de la criminalité, de la violence et du vandalisme selon la situation de revenu. Alors que 13,7 % de la population de l’UE qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2020 estimaient qu’il y avait de la criminalité, de la violence ou du vandalisme dans la région où ils vivaient, cette proportion était légèrement inférieure parmi la population vivant au-dessus du seuil de pauvreté (10,2 %). La différence est particulièrement marquée en France avec des proportions respectives de 27,0 % et 16,2 %. La part des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté était supérieure d’au moins 50 % à celle des personnes vivant au-dessus du seuil de pauvreté en Finlande, en Slovaquie, en Hongrie, au Portugal, en France et en Belgique. En Finlande, la part des personnes en dessous du seuil de pauvreté percevant la criminalité dans leur région était plus du double de la part des personnes au-dessus du seuil de pauvreté.

Ce schéma s’est répété dans la majorité des États membres de l’UE, mais pas dans tous. Dans quatre États membres, les personnes vivant au-dessus (plutôt qu’en dessous) du seuil de pauvreté ont perçu un niveau plus élevé de criminalité, de violence ou de vandalisme dans leur région : Chypre, la Croatie, la Pologne et la Grèce.

Part de la population qui perçoit qu’il y a de la criminalité, de la violence ou du vandalisme dans la zone où elle vit, par situation de revenu, 2020 (%)

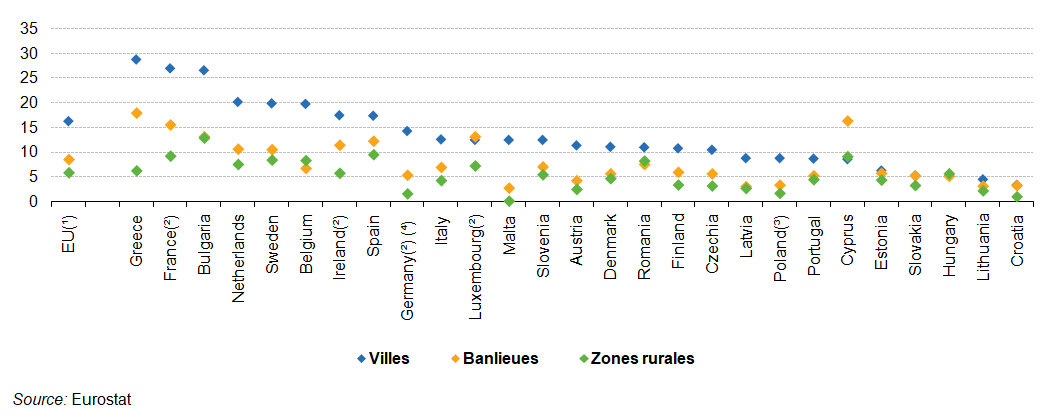

Il y avait également des différences notables dans la perception de la criminalité en fonction du degré d’urbanisation, comme le montre le graphique suivant. En 2020, la perception parmi la population de l’UE que ces questions étaient pertinentes pour la région où elle vivait était considérablement plus élevée pour les personnes vivant dans les villes. (16,3 %) qu’il ne l’était pour les habitants des villes et banlieues (8,4 %) ou des zones rurales (5,8 %).

En ce qui concerne les villes, en 2020, la proportion de la population percevant qu’il y avait de la criminalité, de la violence ou du vandalisme dans le quartier où elle habitait était la plus élevée en Grèce (28,8 %), en France (27,0 %) et en Bulgarie (26,6 %). La part des personnes vivant dans les villes grecques qui percevaient de tels problèmes était 1,8 fois plus élevée que la moyenne de l’UE (16,3 %). À l’autre extrémité de la fourchette, certains des niveaux les plus faibles de criminalité perçue – pour les trois degrés d’urbanisation – ont été enregistrés en Croatie et en Lituanie.

Dans presque tous les États membres, la perception la plus élevée de criminalité, de violence ou de vandalisme a été enregistrée parmi les personnes vivant dans les villes. Plus d’un quart des citadins en Grèce, en France et en Bulgarie ont signalé de tels problèmes de sécurité. La part la plus faible de crimes, de violence ou de vandalisme perçus a généralement été enregistrée chez les personnes vivant dans les zones rurales. Ce schéma s’est répété dans la plupart des États membres, à l’exception de la Belgique, de la Roumanie et de la Hongrie, pour lesquelles le taux le plus bas a été enregistré pour les villes et les banlieues.

Les différences les plus notables entre les villes et les zones rurales ont été observées en Allemagne, où la part des citadins percevant qu’il y avait de la criminalité, de la violence ou du vandalisme dans leur quartier était 9,5 fois plus élevée que celle des personnes vivant dans les zones rurales. En Pologne, en Autriche et en Grèce, la proportion de personnes percevant des problèmes de sécurité parmi les citadins était au moins 4,6 fois supérieure à celle des personnes vivant dans les zones rurales. Cependant, en Hongrie et à Chypre, la part des citadins qui percevaient de tels problèmes était inférieure à celle enregistrée parmi les personnes vivant dans les zones rurales.

Part de la population qui perçoit la criminalité, la violence ou le vandalisme dans la zone où elle vit, par degré d’urbanisation, 2020 (%)

b) Un second exemple : Plus de deux personnes sur cinq éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts

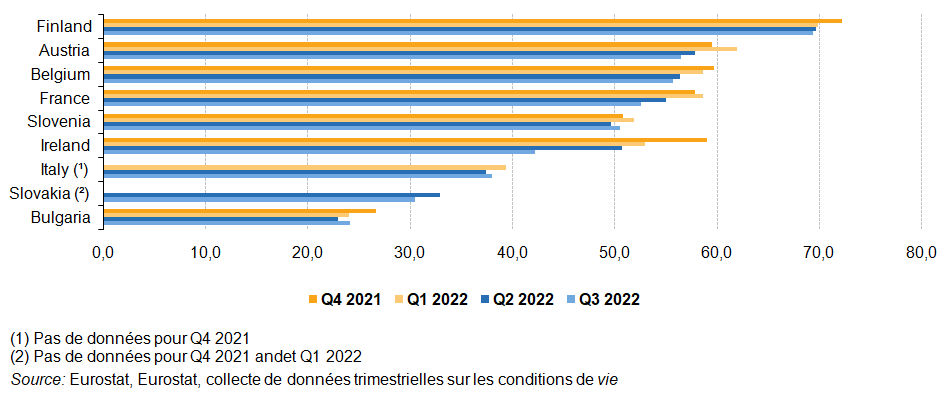

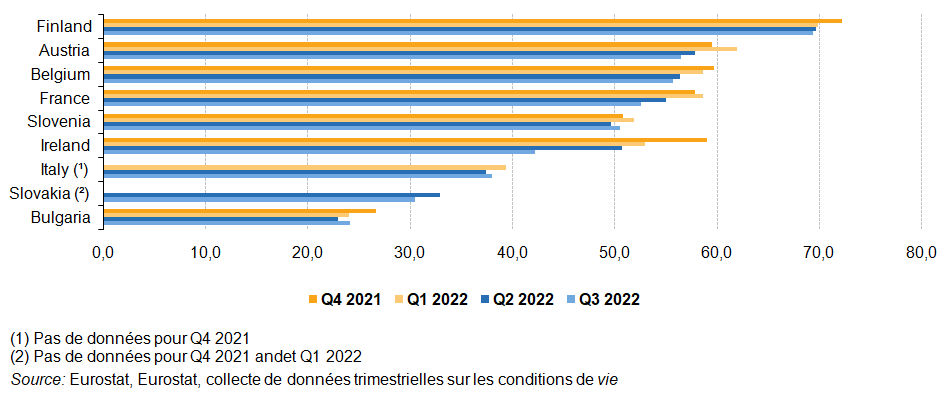

Un indicateur important pour analyser la situation financière des ménages est l’indicateur « capacité à joindre les deux bouts » qui montre si un ménage dispose de ressources financières suffisantes pour joindre les deux bouts, qui décrit subjectivement la situation financière globale du ménage (revenus, patrimoine, dépenses et variations du pouvoir d’achat dues à l’inflation). Au troisième trimestre 2022, la part de la population qui pouvait joindre les deux bouts assez facilement, facilement ou très facilement variait de 24,1 % en Bulgarie à 69,4 % en Finlande. Dans la plupart des pays pour lesquels des données sont disponibles, la part a diminué par rapport au trimestre précédent, une augmentation n’a été observée qu’en Slovénie, en Bulgarie et en Italie.

Capacité à joindre les deux bouts « assez facilement, facilement ou très facilement », Q4 2021, Q1 2022, Q2 2022 et Q3 2022 (% de la population spécifiée)

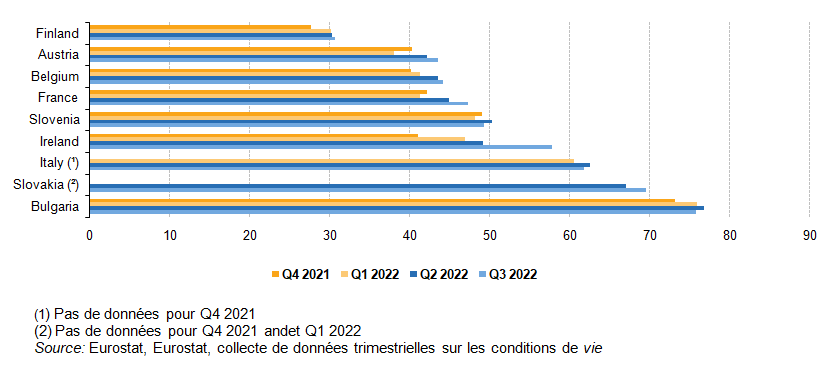

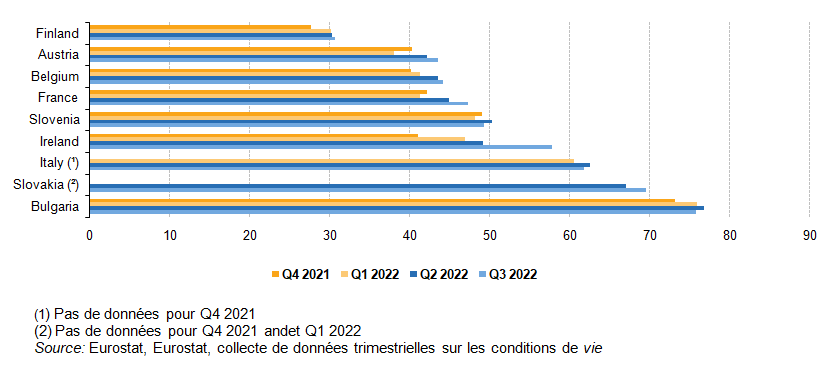

Cependant, la part de la population qui a pu joindre les deux bouts très difficilement, difficilement ou assez difficilement a augmenté au fil des trimestres. Au troisième trimestre 2022, la part variait entre 30,7 % (en Finlande) et 75,9 % (en Bulgarie). Par ailleurs, plus de deux personnes sur cinq ont de grandes difficultés, difficultés ou quelques difficultés à joindre les deux bouts en Bulgarie, Slovaquie, Italie, Irlande, Slovénie, France, Belgique et Autriche.

Capacité à joindre les deux bouts « avec beaucoup de difficulté, avec difficulté ou avec quelques difficultés », Q4 2021, Q1 2022, Q2 2022 et Q3 2022 (% de la population spécifiée)

3/ Les indicateurs objectifs

Les indicateurs de qualité de vie mettent en évidence un panorama international contrasté. S’agissant des indicateurs de qualité de vie, la première dimension correspond aux conditions de vie matérielles (revenu, consommation, richesse) qui sont mesurables à l’aide des indicateurs de la comptabilité nationale pour le niveau agrégé. Les sept autresdu Rapport Stiglitz-Zen-Fitoussi concernent la santé, l’éducation, les activités personnelles (dont le travail), la participation à la vie politique et la gouvernance, les liens et rapports sociaux, les conditions environnementales, et enfin l’insécurité tant physique qu’économique.

Quels indicateurs privilégier pour éclairer les diverses facettes de la qualité de la vie, dans un contexte où la comparabilité des données reste assez variable ? On s’en tiendra ici , par nécessité, à quelques aperçus de ce qui est disponible pour les pays de notre panel.

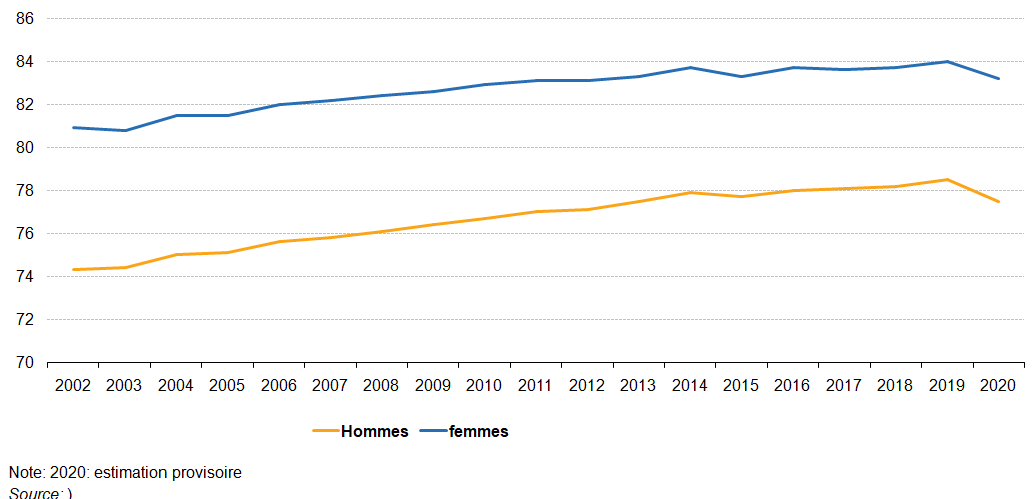

a) Espérance de vie à la naissance et années de vie en bonne santé

Prenons le cas de la santé (voir aussi page Comptes satellites). L’indicateur le plus couramment utilisé pour analyser la mortalité est l’espérance de vie à la naissance, c’est-à-dire le nombre moyen d’années qu’une personne peut espérer vivre à la naissance si elle est soumise aux conditions de mortalité actuelles tout au long de sa vie. C’est une manière simple mais puissante d’illustrer l’évolution de la mortalité.

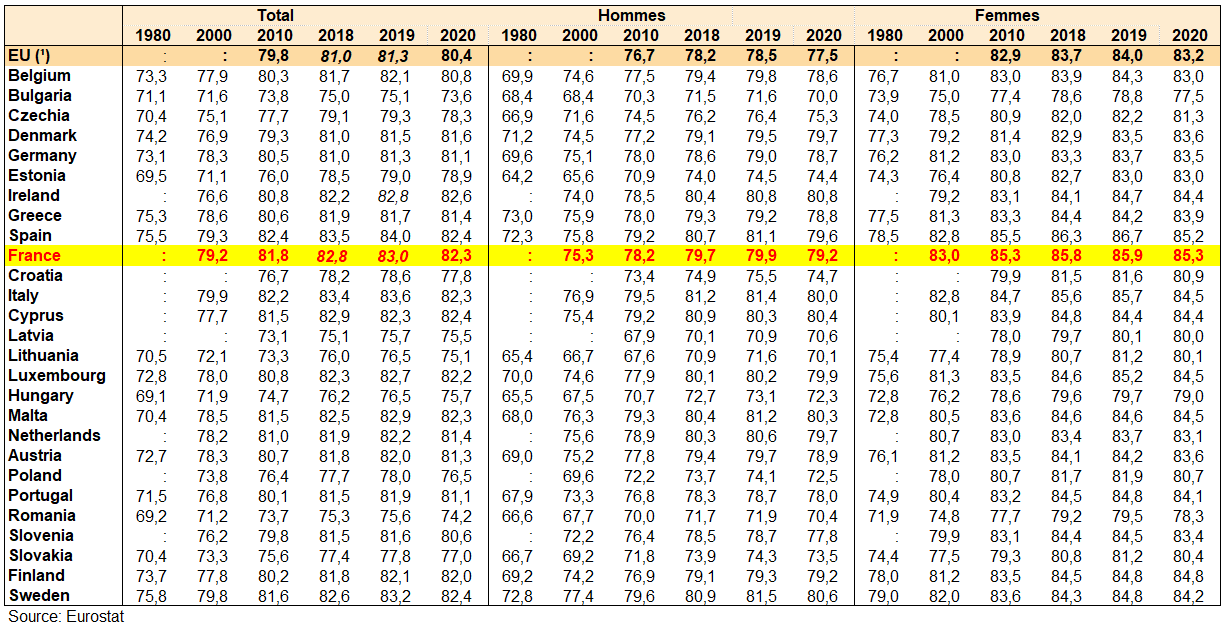

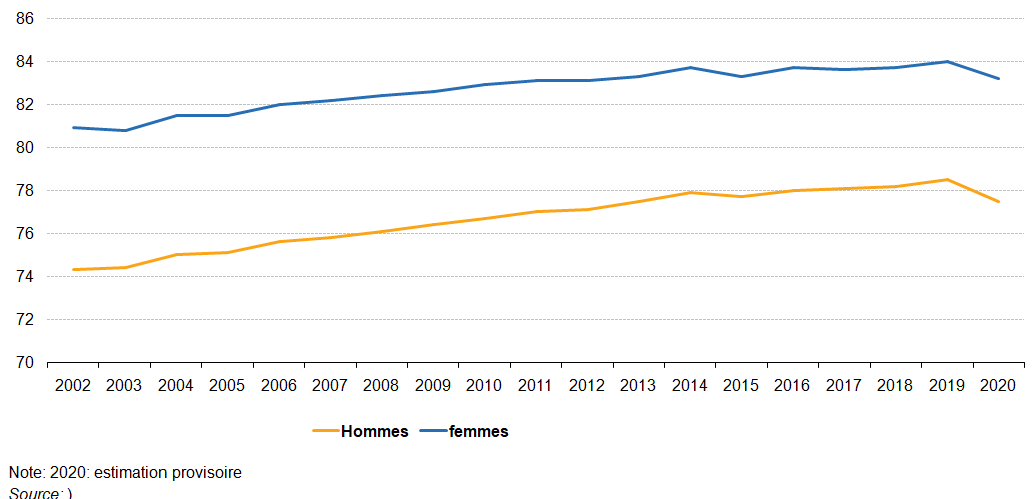

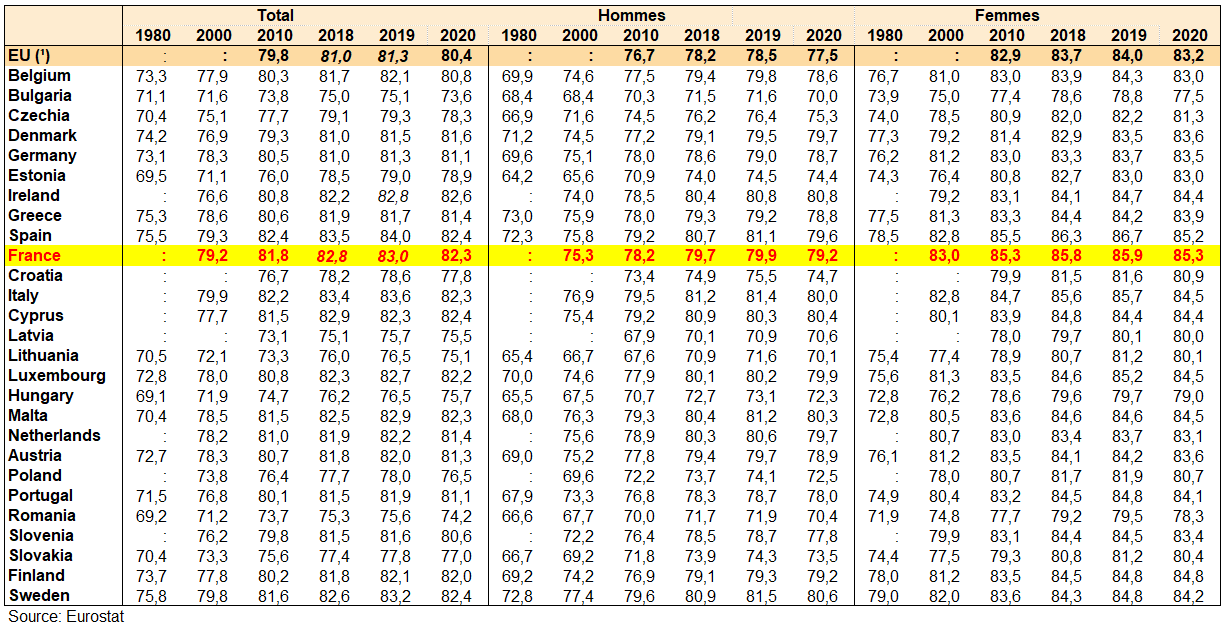

L’espérance de vie à la naissance dans l’UE était estimée à 80,4 ans en 2020 (0,9 an de moins qu’en 2019), atteignant 83,2 ans pour les femmes (0,8 de moins qu’en 2019) et 77,5 ans pour les hommes (1 an de moins qu’en 2019).

Globalement, entre 2002 (la première année pour laquelle les données sur l’espérance de vie sont devenues disponibles pour tous les États membres de l’UE) et 2020, l’espérance de vie à la naissance dans l’UE a augmenté de 2,8 ans, passant de 77,6 à 80,4 ans ; l’augmentation était de 2,4 ans pour les femmes et de 3,2 ans pour les hommes.

Espérance de vie à la naissance, UE, 2002-2020, (années)

Les estimations calculées par Eurostat sur la base des données de 2020 suggèrent que dans la plupart des États membres, il y a eu une diminution significative de l’espérance de vie en 2020. Les baisses les plus importantes de l’espérance de vie totale à la naissance (hommes et femmes) ont été enregistrées en Espagne (-1,6 par rapport à 2019), suivie de la Bulgarie et de la Pologne (chacune -1,5), puis de la Lituanie et de la Roumanie (chacune -1,4).

Le tableau suivant montre qu’en 2019, l’espérance de vie a augmenté dans 25 États membres de l’UE par rapport à l’année précédente, les exceptions étant la Grèce et Chypre. Cependant, si l’on compare l’espérance de vie en 2020 avec celle de 2019, elle a diminué d’un an ou plus dans 9 États membres (Belgique, Bulgarie, Tchéquie, Espagne, Italie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovénie), elle a diminué de moins d’un an en 16 États membres, et augmenté d’un modeste 0,1 au Danemark et à Chypre.

Dans toutes les régions de l’UE, en 2020, l’espérance de vie à la naissance la plus élevée se situait dans l’île française de Corse (84,0), suivie des îles Baléares en Espagne (83,9), de la région de l’Épire en Grèce (83,8), de la Galice en Espagne et de l’Ombrie en Italie (83,7 chacun) et Midi-Pyrénées en France (83,6). Les régions de l’UE ayant l’espérance de vie à la naissance la plus faible se trouvaient en Bulgarie: nord-ouest (72,1), nord-centre (72,8) et nord et sud-est de la Bulgarie (72,9).

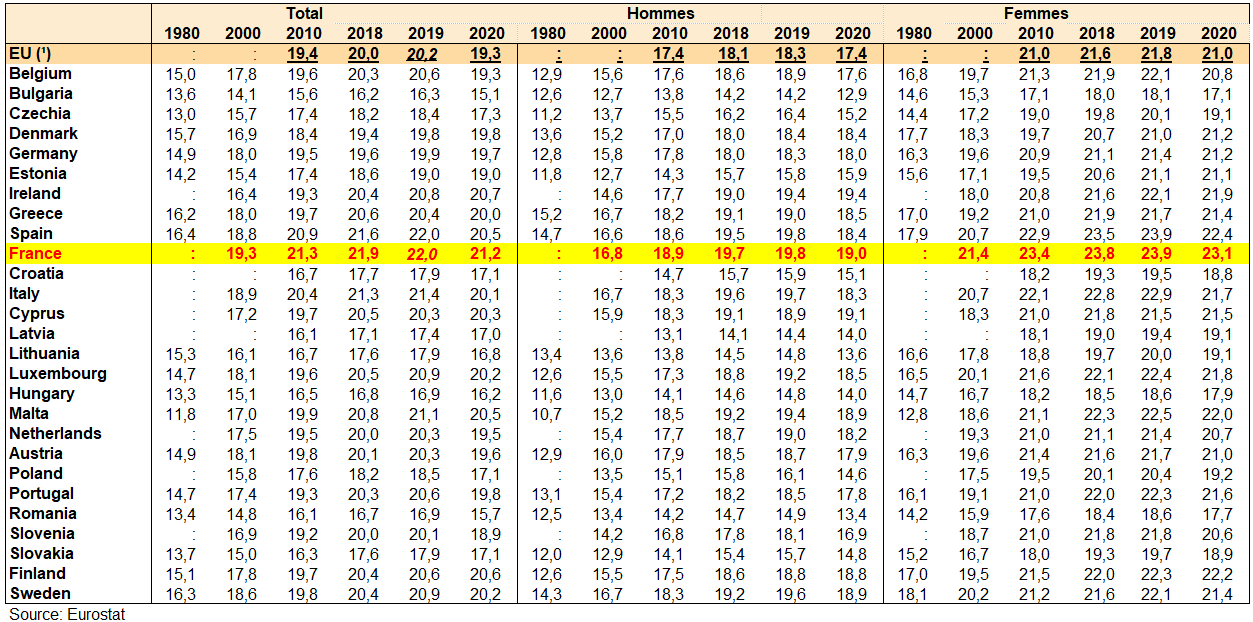

Espérance de vie à la naissance, 1980-2020, (années)

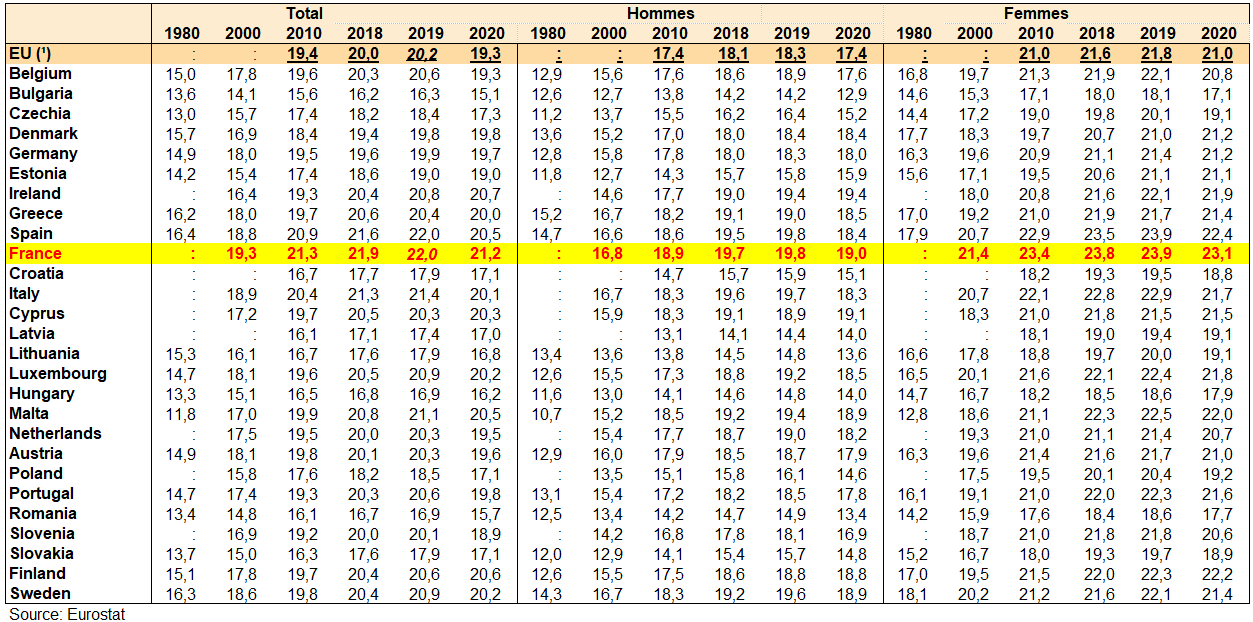

L’espérance de vie à 65 ans a également fortement diminué en 2020. En 2020, l’espérance de vie à 65 ans est estimée à 19,3 ans (0,9 an de moins que l’année précédente), chutant à 21,0 ans pour les femmes. (0,8 an de moins qu’en 2019) et 17,4 ans pour les hommes (0,9 an de moins qu’en 2019). En 2020, l’espérance de vie à 65 ans a chuté de manière significative dans la plupart des États membres de l’UE, tant pour les hommes que pour les femmes (tableau suivant).

Espérance de vie à 65 ans, 1980-2020, (années)

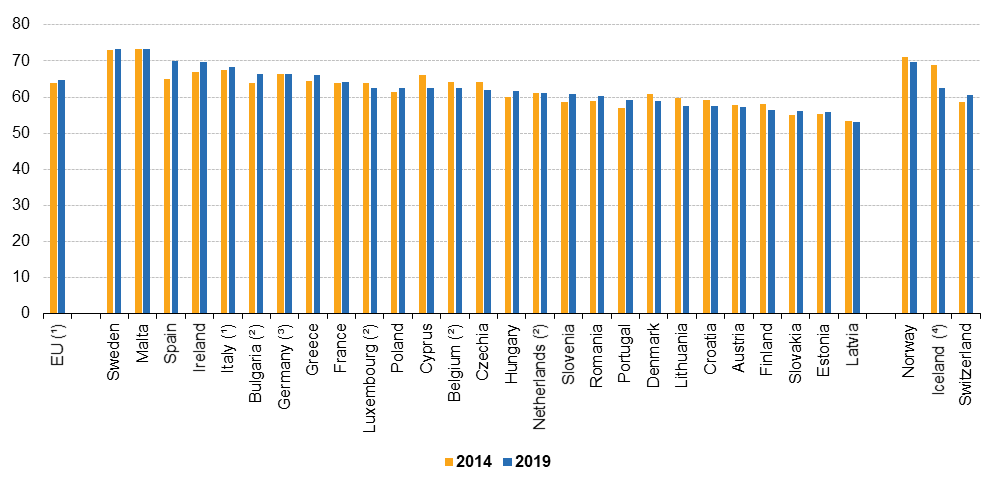

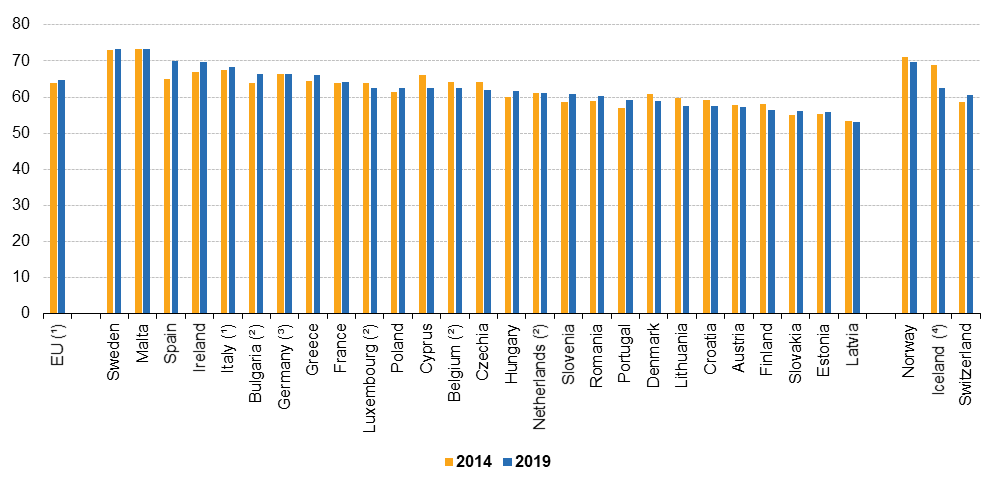

L’espérance de vie en bonne santé dans l’UE et l’état de santé perçu par les citoyens ont augmenté au cours des dernières années. En ce qui concerne le nombre d’années, l’enfant peut s’attendre à vivre en bonne santé, c’est-à-dire sans incapacité ni limitations fonctionnelles, ce chiffre est inférieur d’environ 17 ans à l’espérance de vie globale, à 64,6 ans en 2019. Entre 2016 et 2019, les années de vie en bonne santé ont augmenté de 0,6 an ( de 64,0 ans en 2016), tandis que l’espérance de vie n’a augmenté que de 0,4 an (contre 80,9 ans en 2016). Cela signifie que les enfants nés dans l’UE peuvent s’attendre à vivre une partie de plus en plus importante de leur vie en bonne santé.

Années de vie en bonne santé à la naissance, par pays, 2014 et 2019 (années)

Source : Eurostat

Entre 2015 et 2020, la part des personnes se percevant comme étant en bonne ou très bonne santé a augmenté de 2,8 points de pourcentage. En 2020, 69,5 % des citoyens de l’UE jugeaient leur santé bonne ou très bonne. Toutefois, cette part variait fortement d’un État membre à l’autre, de 83,7 % à 44,3 %. Une différence considérable existe également dans le nombre d’années de vie en bonne santé à la naissance, qui variait jusqu’à 20,2 ans entre les pays en 2019.

Entre 2016 et 2019, le nombre d’années de vie en bonne santé à la naissance auxquelles les femmes pouvaient s’attendre a augmenté de 0,7 an, passant de 64,4 ans à 65,1 ans. Au cours de la même période, le chiffre pour les hommes a augmenté de 0,6 an, passant de 63,6 ans à 64,2 ans. Cela signifie que non seulement les femmes avaient une espérance de vie globale plus élevée, mais que leur nombre d’années de vie en bonne santé a également augmenté légèrement plus rapidement que celui des hommes sur la période à court terme surveillée. Cela a conduit à un élargissement de l’écart entre les sexes de 0,8 an en 2016 à 0,9 an en 2019. Dans environ 80 % des États membres, les femmes pouvaient espérer un plus grand nombre d’années de vie en bonne santé à la naissance en 2019, alors que c’était le contraire pour les 20 % restants.

De manière générale, 69,5 % de la population de l’UE se percevaient en bonne ou en très bonne santé en 2020. Bien que l’on s’attende généralement à ce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes (avec un écart entre les sexes de 5,5 ans en 2019), les femmes étaient moins susceptibles que les hommes évaluer leur état de santé comme étant bon ou très bon. En 2020, 67,1 % des femmes et 72,1 % des hommes considéraient leur santé comme bonne ou très bonne (un écart entre les sexes de 5,0 points de pourcentage).

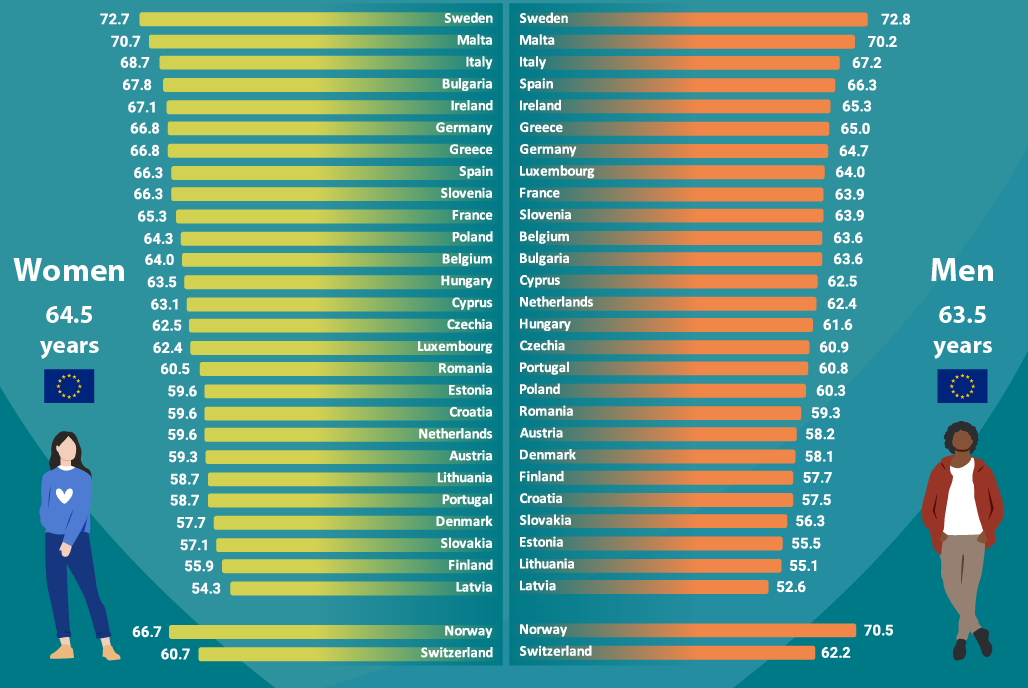

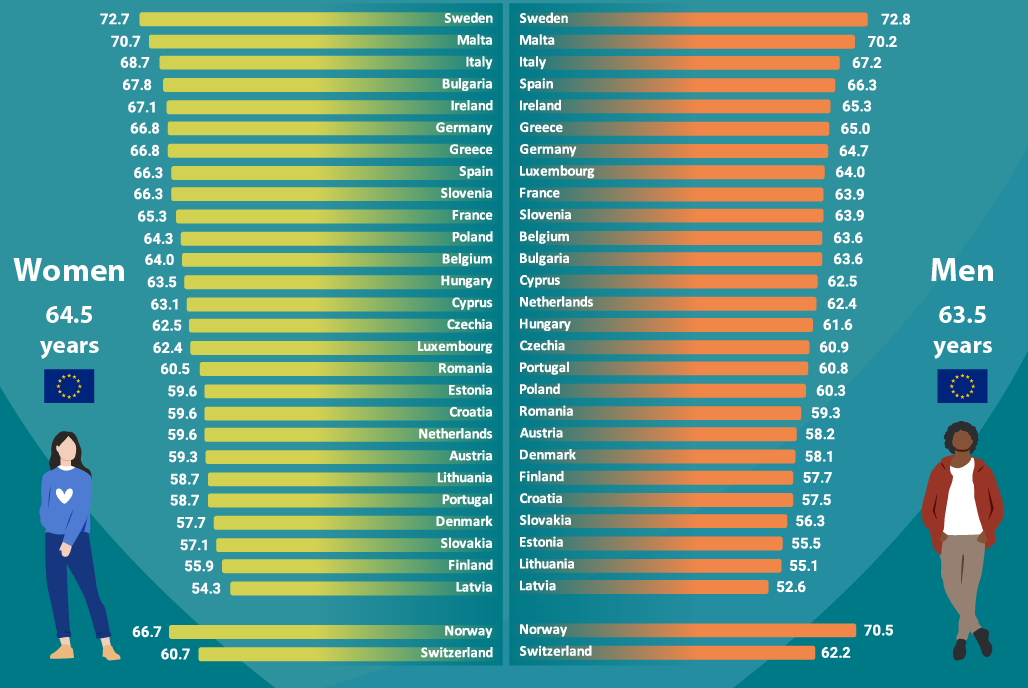

En 2020, le nombre d’années de vie en bonne santé à la naissance était estimé à 64,5 ans pour les femmes et à 63,5 ans pour les hommes dans l’ UE.

La fourchette correspondante pour les années de vie en bonne santé à la naissance :

- Pour les femmes se situait entre 54,3 ans en Lettonie et 72,7 ans en Suède (une fourchette de 18,4 ans),

- Alors que celle des hommes était comprise entre 52,6 ans en Lettonie et 72,8 ans en Suède (une fourchette de 20,2 ans).

Années de vie en bonne santé, 2020

b) L’éducation

Elle est une autre dimension importante de la qualité de la vie. L’éducation a tout d’abord des effets directs sur le revenu et la productivité de chacun. Elle a aussi des effets sur les perspectives de niveau de vie futur : un pays disposant d’un fort capital humain a en général des perspectives de croissance favorables, mais ceci renvoie à la question de la soutenabilité qui sera approfondie plus loin. La raison qui justifie la prise en compte de l’éducation parmi les composantes non monétaires du bien-être courant tient au fait que l’éducation permet d’ouvrir le champ des possibles, d’avoir une plus grande liberté de choix de vie. D’autre part, il est prouvé que les personnes les plus éduquées déclarent un plus grand bien-être subjectif, sont en meilleure santé et ont plus de liens sociaux, même si le sens de la causalité fait encore l’objet de recherches.

Mais ici aussi la frontière entre résultat du système éducatif et indicateur de qualité est assez floue (voir page Diversité tertiaire).

Les comparaisons internationales sont devenues un point d’appui incontournable au pilotage des systèmes éducatifs et à l’élaboration des politiques publiques d’éducation. Il est donc primordial d’en maîtriser la qualité et la pertinence afin de les utiliser à bon escient et d’en tirer des interprétations valides. À travers L’Europe de l’éducation en chiffres, la DEPP propose un panorama complet d’indicateurs et d’analyses pour apprécier les résultats mais aussi la diversité des modes d’organisation de la scolarité dans l’Union européenne, et situer la France par rapport à ses voisins. Sont présentées ici les données du chapitre 5 sur les résultats des systèmes éducatifs européens.

Les politiques d’éducation et de formation ont acquis une place particulièrement importante dans l’Union européenne (UE) depuis l’adoption, en 2000, de la stratégie de Lisbonne. En 2021, l’Union européenne a établi une nouvelle stratégie (troisième depuis Lisbonne) dans laquelle elle s’est fixé sept objectifs à l’horizon 2030 en matière d’éducation et de formation. Selon le Conseil de l’Union européenne, les objectifs ou cibles sur l’éducation et la formation fixés pour 2030 doivent être considérés comme des niveaux de référence des performances moyennes européennes. Ils sont suivis au niveau européen par des données comparables et tenant compte de la diversité des situations des États membres. Parmi les sept objectifs définis par le Conseil, cinq font à ce jour l’objet d’un suivi statistique complet.

À l’horizon 2030, l’Union européenne (UE) s’est assigné cinq cibles qui font l’objet d’un suivi statistique annuel :

- Participation à l’accueil et à l’éducation des jeunes enfants : d’ici 2030, au moins 96% des enfants entre 3 ans et l’âge de début de l’enseignement élémentaire obligatoire devraient participer à l’éducation.

- Sorties précoces de l’éducation et de la formation (early leaving from education and training : ELET) : d’ici 2030, la part des jeunes quittant prématurément l’éducation et la formation devrait être inférieure à 9%.

- Faible niveau dans les compétences de base : d’ici 2030, la part des jeunes de 15 ans ayant de faibles résultats en lecture, en mathématiques et en sciences devrait être inférieure à 15%. : d’ici 2030, la part&

- Faible niveau en littératie numérique d’élèves de huitième année d’enseignement obligatoire ayant de faibles résultats en littératie numérique devrait être inférieure à 15%.

- Diplômés de l’enseignement supérieur : d’ici 2030, au moins 45 % des individus âgés de 25 à 34 ans

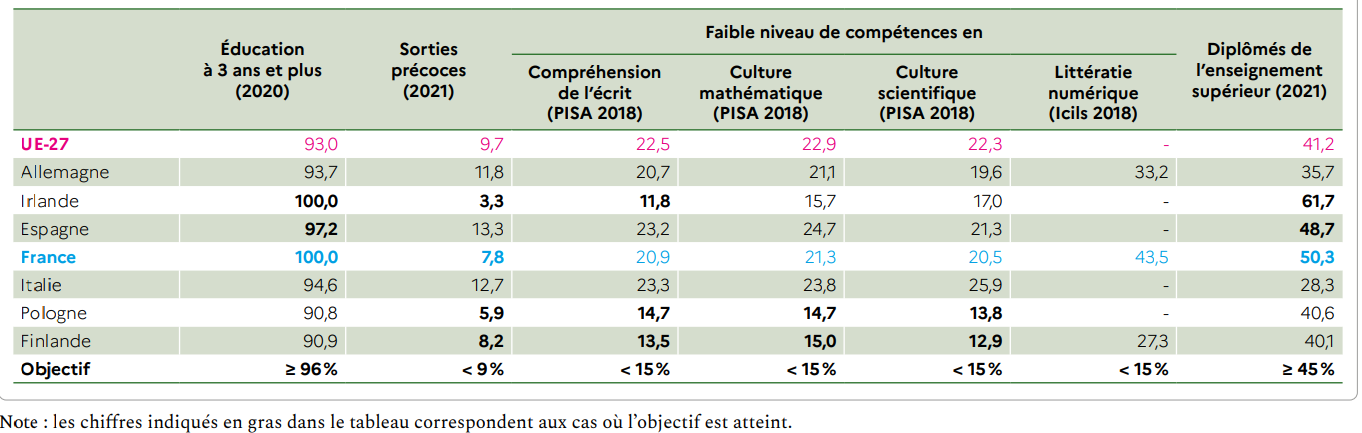

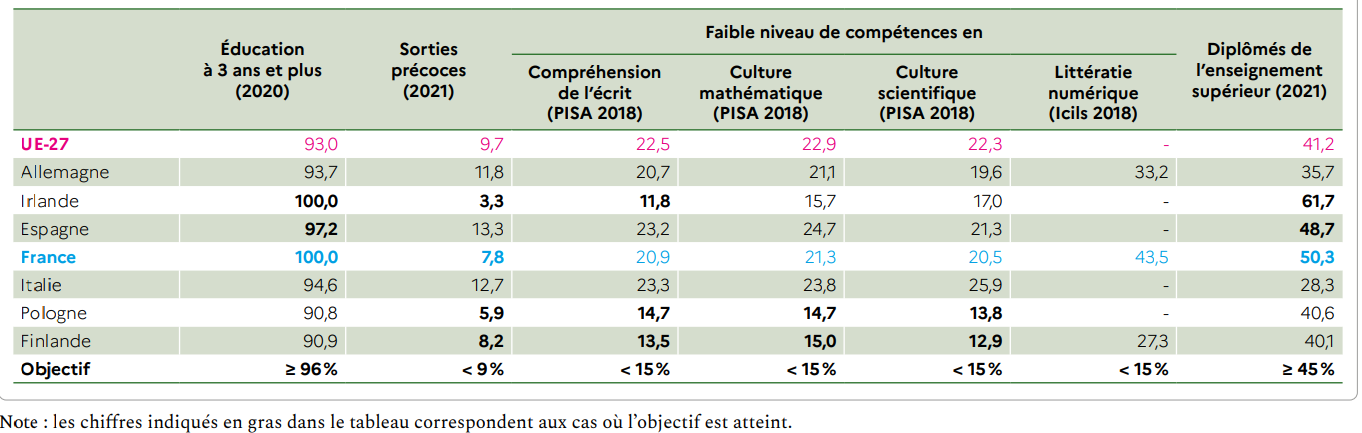

À ce stade, la moyenne pondérée des 27 États membres de l’Union européenne est en dessous des cinq objectifs suivis (5.1.1 et 5.1.2). De plus, aucun pays de l’UE‑27 n’a encore atteint l’ensemble des objectifs.

Au total, en 2022, seules la Belgique, la France et l’Irlande ont atteint trois objectifs, et 10 pays (dont l’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal ou encore la Finlande) en ont atteint deux. L’objectif concernant la maîtrise insuffisante dans les compétences de base est le moins souvent atteint par les pays. Lors de l’enquête PISA 2018 la Pologne sont les seuls pays de l’UE à avoir eu moins de 15% d’élèves faiblement compétents dans les trois domaines évalués par l’enquête.

En 2022, les résultats de la France dépassent les cibles communes relatives à la participation à l’éducation et à la formation ainsi que celle concernant les niveaux de qualification. En effet, dans ce pays, 100% des enfants entre 3 ans et 6 ans participent à l’éducation, moins de 8 % des jeunes de 18 à 24 ans sont en situation de sortie précoce et plus de 50% des jeunes adultes âgés entre 25 à 34 ans sont diplômés de l’enseignement supérieur (tableau suivant). Toutefois, comme dans de nombreux autres pays de l’Union, les résultats de la France sont en retrait par rapport aux objectifs collectifs concernant les compétences des élèves : environ 21 % des élèves âgés de 15 ans n’ont pas un niveau suffisant de compétences en compréhension de l’écrit, culture mathématique et culture scientifique, et plus de 40% des élèves de quatrième ont des compétences insuffisantes en littératie numérique.

Résultats de chacun des pays cités au regard des objectifs de la stratégie européenne en éducation et formation en 2022

Source : Eurostat

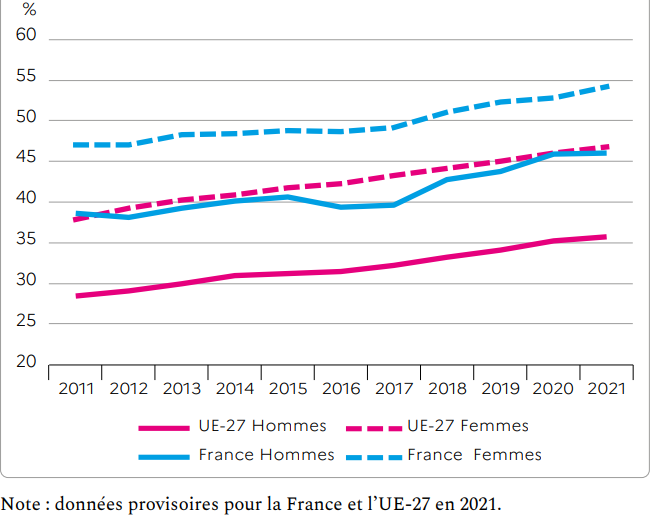

En 2021, en moyenne dans l’UE‑27, 41,2 % des jeunes de 25 à 34 ans sont diplômés de l’enseignement supérieur (5.2.4). L’objectif de 45 % à l’horizon 2030 n’est donc pas encore atteint en moyenne, mais il l’est dans 13 pays dont la France (ici, 50,3% des 25-34 ans sont diplômés du supérieur). Parmi les 14 pays qui n’ont pas encore atteint l’objectif, on compte la Pologne (40,6%), l’Allemagne (35,7%) et surtout l’Italie (28,3%).

Dans l’ensemble des 27 États membres, les femmes sont plus souvent diplômées de l’enseignement supérieur que les hommes, avec 11 points d’écart en moyenne (5.2.5). Parmi les pays qui ont déjà plus de 45% de diplômés, la France est le pays qui présente l’écart de genre le plus faible (54,2% de femmes et 46,0% d’hommes, soit un écart de 8 points). Dans certains autres pays, les diplômés de l’enseignement supérieur sont notablement rares parmi les hommes : en Italie,22,3% des hommes sont diplômés contre 34,4% des femmes.

De plus, certaines disciplines sont marquées du point de vue du genre. Les femmes sont souvent surreprésentées dans les formations menant à l’enseignement (en 2020, 80 % des étudiants de l’UE‑27 de ce domaine sont des femmes) ou aux professions de la santé (74%), dans les disciplines littéraires ou artistiques (68%) et les sciences sociales (68%). En revanche, elles sont beaucoup moins nombreuses dans les formations telles que les Technologies de l’information et de la communication (elles ne représentent que 21% des étudiants de l’UE‑27 de ce domaine en 2020) ou de l’industrie manufacturière (27%). L’orientation des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur contribue à expliquer une partie des inégalités de salaires ou de statuts entre les deux sexes.

Évolution de la proportion de jeunes âgés de 25 à 34 ans diplômés de l’enseignement supérieur, en France et dans l’UE‑27 selon le sexe, entre 2011 et 2021

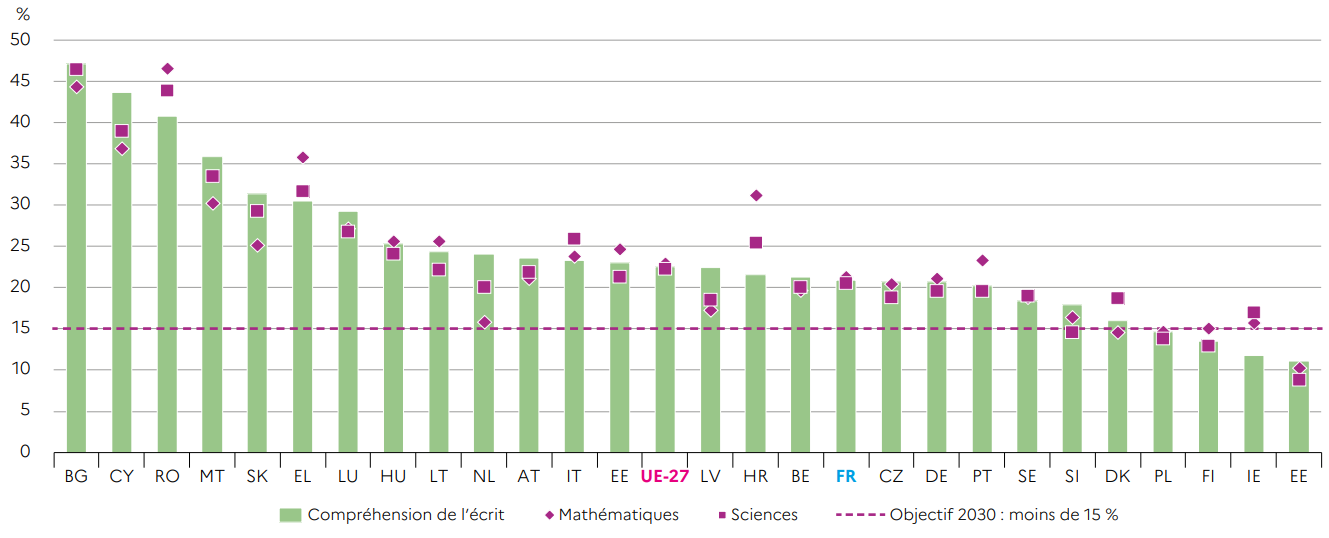

La stratégie de l’Union européenne à 27 (UE‑27) en matière d’éducation et de formation à l’horizon 2030 se donne pour objectif d’avoir moins de 15 % d’élèves « faiblement performants », c’est-à-dire de ceux qui se situent dans un groupe de performance inférieur au «niveau 2» dans chacun . Dans la répartition par&des trois domaines de PISA 2018 groupe de niveau, le niveau 2 est le seuil à partir duquel « les élèves commencent à être capables d’utiliser leurs compétences en lecture pour acquérir des connaissances et résoudre des problèmes pratiques ».

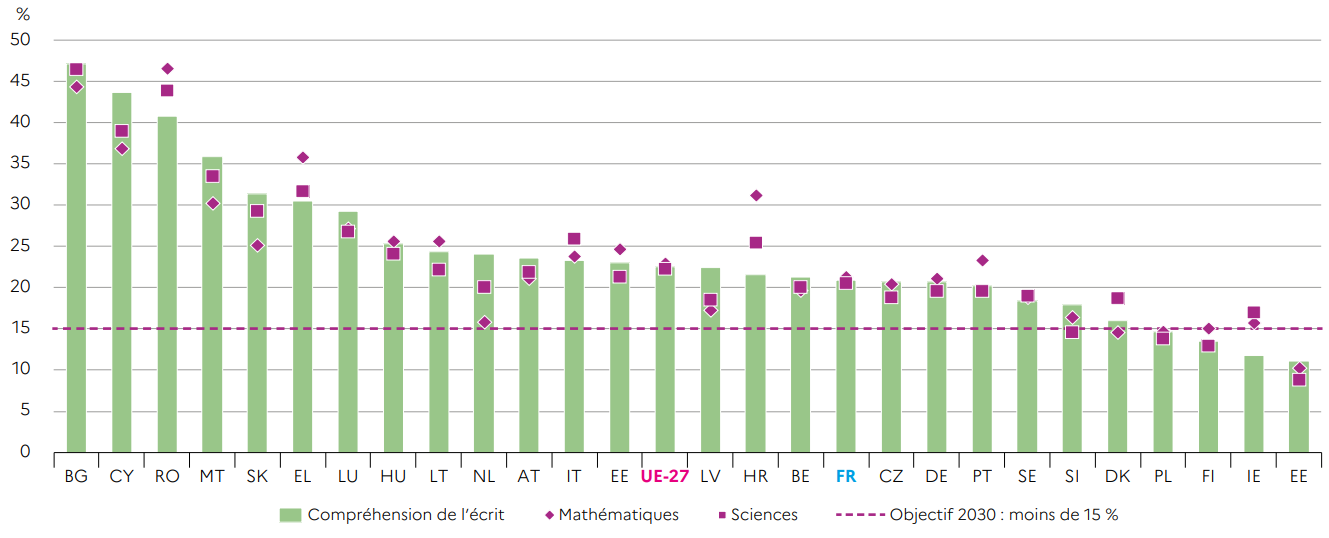

En moyenne dans l’UE‑27, 22,5 % des élèves âgés de 15 ans ne parviennent pas au seuil des compétences minimales dans le domaine majeur de l’évaluation à PISA 2018, à savoir la compréhension de l’écrit. La situation est similaire dans les deux autres domaines évalués (cultures mathématique et scientifique), domaines mineurs en 2018, où la moyenne européenne est respectivement de 22,9% et 22,3%. L’Union souhaite que chacune de ces proportions soit inférieure à 15% d’ici 2030.

En France, la situation est légèrement meilleure que la moyenne européenne : il y a environ 21 % d’élèves faiblement compétents dans chacun des trois domaines évalués en France contre 23% dans l’UE. L’Allemagne est proche de la France, mais l’Espagne et l’Italie sont dans des situations plus difficiles. Seules l’Estonie, la Finlande et la Pologne avaient moins de 15 % d’élèves avec des compétences insuffisantes dans les trois domaines à PISA 2018.

Proportion d’élèves de 15 ans faiblement performants en compréhension de l’écrit, culture mathématique et culture scientifique en 2018

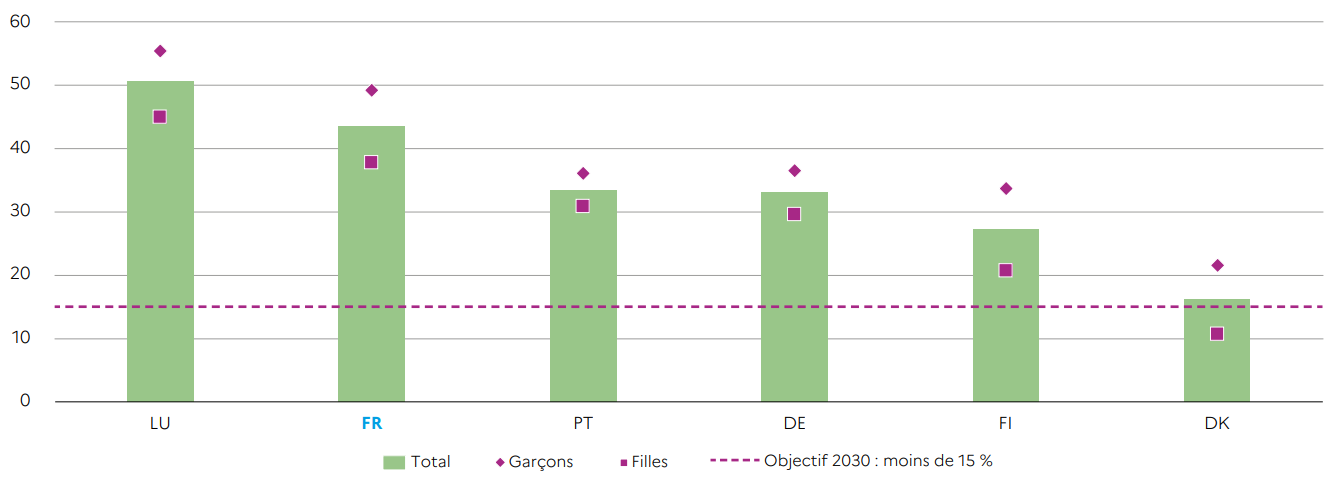

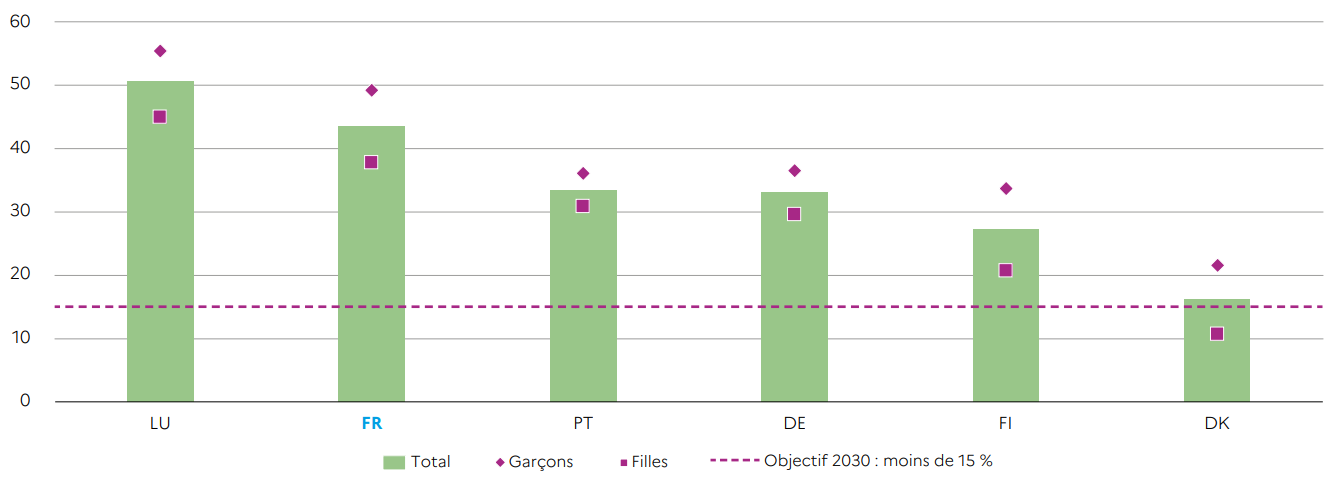

L’objectif sur les compétences numériques est suivi par l’en‑ de l’IEA. Pour atteindre l’objectif, les pays devront avoir moins de 15% d’élèves de huitième année d’enseignement obligatoire (classe de quatrième en France) faiblement compétents en littératie numérique qui est définie comme comme « la capacité d’un individu à utiliser efficacement un ordinateur pour collecter, gérer, produire et communiquer des informations à la maison, à l’école, sur le lieu de travail et dans la société». En 2018, seuls six pays de l’UE ont participé à l’en‑quête, et le calcul d’une moyenne européenne est impossible sur un nombre aussi limité.

Ces six pays dépassent le seuil maximal d’élèves faiblement compétents en littératie numérique fixé par l’Union européenne, à savoir 15 % : les moyennes s’étendent de 16,2 % au Danemark à 50,6% au Luxembourg, en passant par 43,5% en France.

Proportion d’élèves de huitième année d’enseignement obligatoire (classe de quatrième en France) faiblement compétents en littératie numérique, selon le sexe en 2018

c) Quantifier l’insécurité : un exercice particulièrement difficile

La sécurité physique, ou la manière dont elle est perçue, constitue un autre facteur déterminant le sentiment de bien-être des personnes. L’insécurité personnelle comprend notamment les crimes, les délits et les accidents (et tout autre menace contre l’intégrité physique des individus). Il est à noter que le sentiment d’insécurité est relativement peu corrélé au degré de sécurité effectif. Mais quantifier l’insécurité est un exercice compliqué. Par rapport aux sources administratives, les données d’enquêtes ont l’avantage de ne pas dépendre des changements de comportement de déclaration aux forces de l’ordre ou de modes d’enregistrement des déclarations par les forces de l’ordre. Les données d’enquêtes seraient ainsi plus aptes à retracer la délinquance de masse « stéréotypée », mais elles auraient plus de difficulté à capter les évènements rares

comme les homicides.

La sécurité physique fait référence au fait d’être protégé de toute situation mettant en danger la sécurité physique d’un individu cela peut inclure le crime et la violence. Souvent, un manque perçu de sécurité physique peut affecter le bien-être subjectif plus que l’effet d’une menace réelle. Par exemple, l’homicide ne cause qu’une petite fraction du nombre total de décès dans l’UE chaque année, mais son influence sur la vie émotionnelle des gens peut être considérable. Par conséquent, certains crimes qui ont le potentiel d’affecter la sécurité physique d’une personne sont souvent amplifiés socialement, avec une augmentation des sentiments d’insécurité ou d’anxiété.

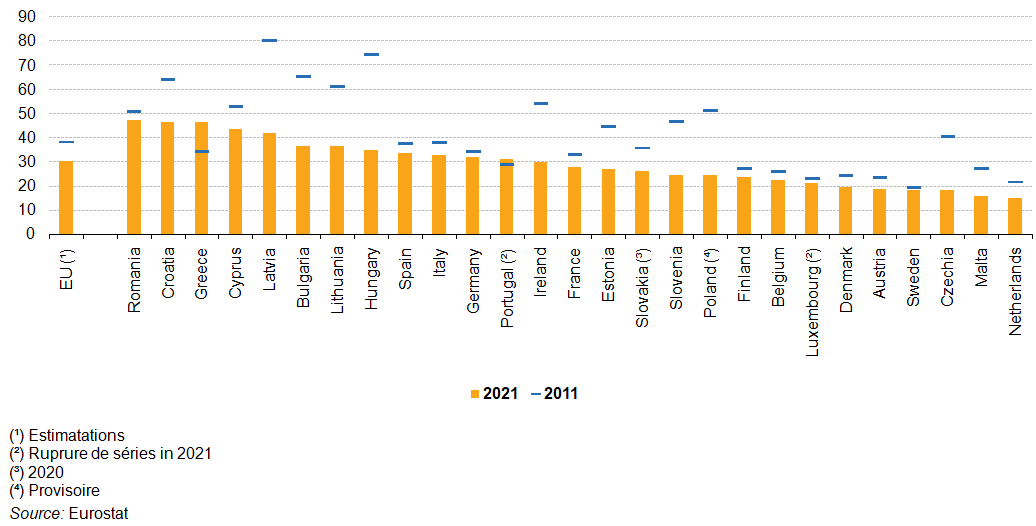

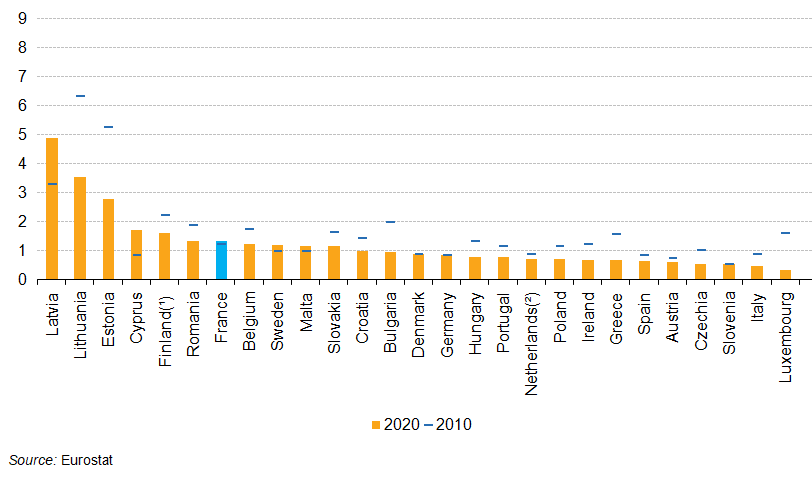

En 2020 (l’année pour laquelle les dernières données sont disponibles), le ratio d’homicides pour 100 000 habitants était le plus élevé en Lettonie (4,88 homicides pour 100 000 habitants), suivie de la Lituanie (3,54) et de l’Estonie (2,78). Les taux d’homicides les plus faibles ont été enregistrés au Luxembourg (0,32), en Italie (0,48) et en Slovénie (0,52). (graphique suivant)

Une comparaison entre 2010 et 2020 révèle que le nombre d’homicides pour 100 000 habitants a diminué dans la plupart des États membres. Le taux n’a augmenté que dans cinq États membres: la Lettonie, Chypre, la Suède, Malte et la France

Homicides enregistrés par rapport à la taille de la population, 2010 et 2020 (pour 100 000 habitants )

)

d) L’insécurité économique

1 – Sécurité économique

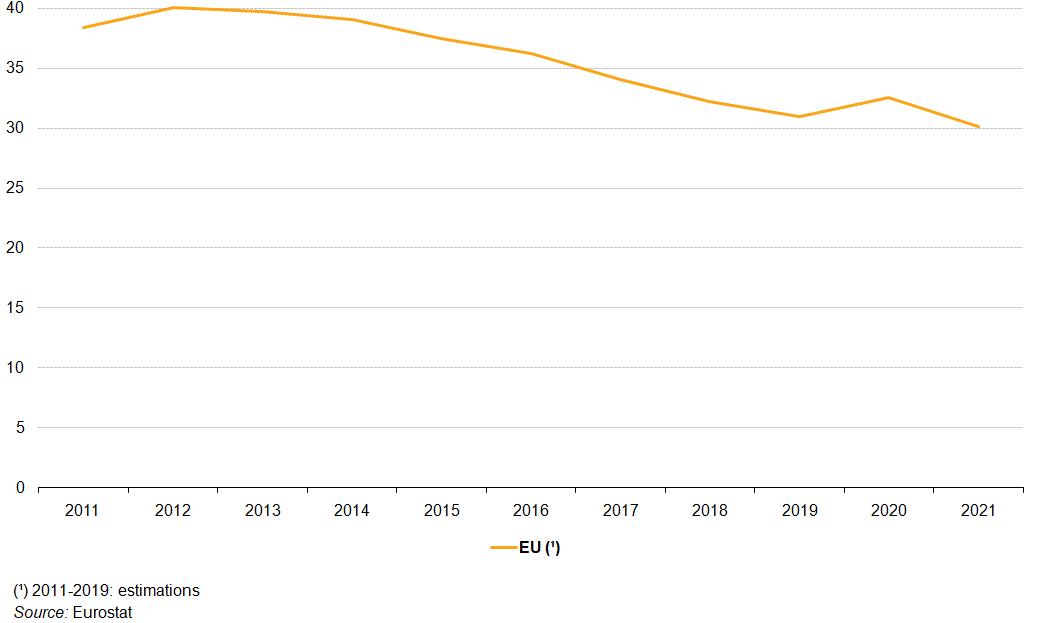

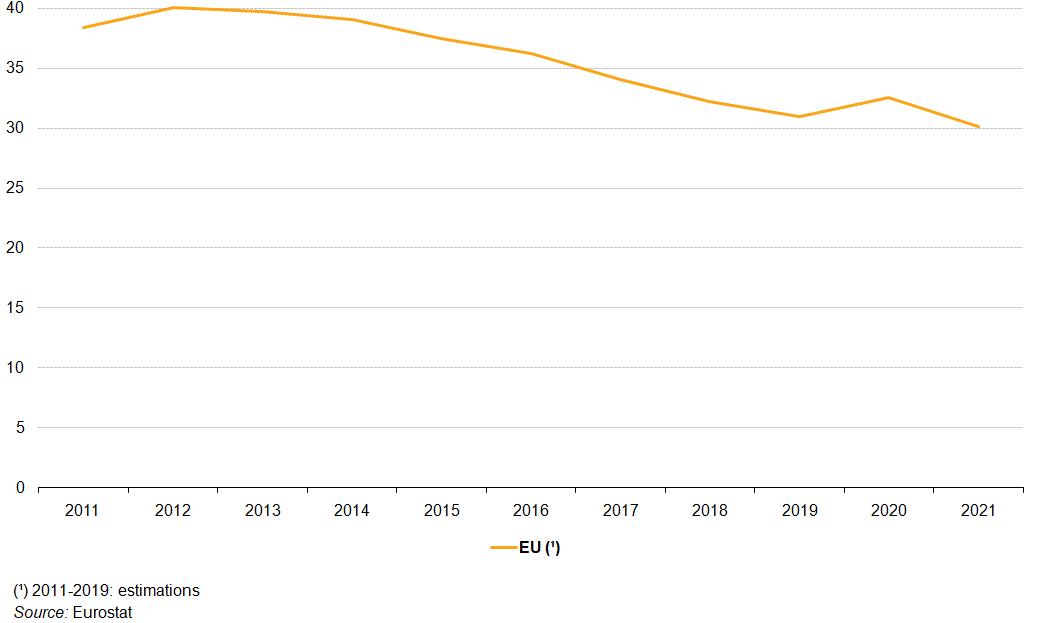

En 2021, près d’une personne sur trois (30,1 %) dans l’ UE a déclaré ne pas être en mesure de faire face à des dépenses financières imprévues (voir figure 1), soit une baisse de 2,4 points de pourcentage (pp) depuis 2020. crise économique, cette part a culminé à 40 % en 2012, après quoi la situation s’est améliorée pendant sept années consécutives et elle a atteint 30,9 % en 2019. En 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, la tendance s’est inversée et la part est passée à 32,5 % .

Part de la population incapable de faire face à des dépenses financières imprévues, UE, 2011-2021, (% de la population totale)

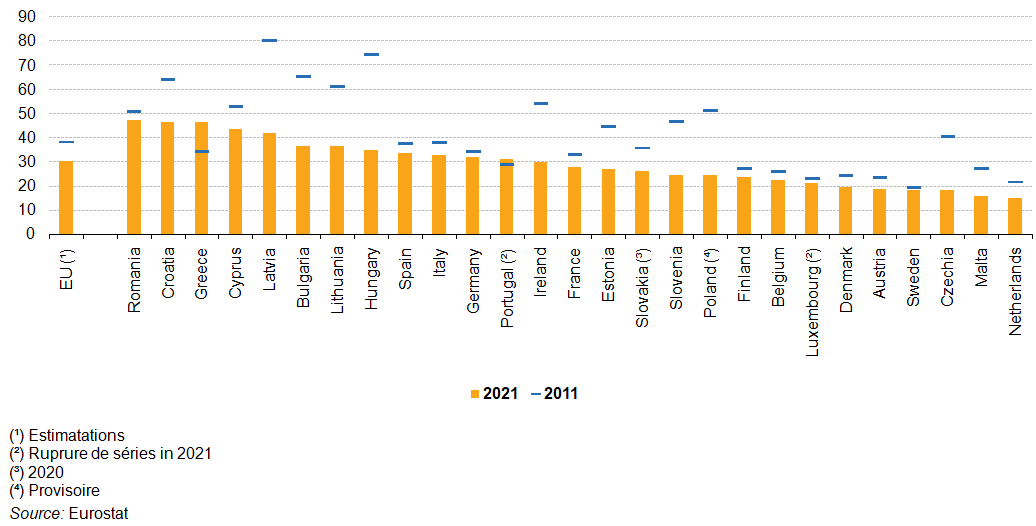

En 2021, au niveau des États membres, l’insécurité économique mesurée par la part de la population incapable de faire face à des dépenses financières imprévues était la plus courante en Roumanie (47,3 %), en Croatie (46,5 %), en Grèce (46,3 %), à Chypre (43,4 % ) et la Lettonie (41,7 %) – comme le montre le graphique 2. Contrairement à 2011, lorsque la part de la population en situation d’insécurité économique était supérieure à 50 % dans neuf États membres, atteignant 80,4 % en Lettonie et 74,4 % en Hongrie, en 2021 cette part était inférieure à 50 % dans tous les États membres. La meilleure situation a été observée aux Pays-Bas (15,1 %), à Malte (15,7 %), en Tchéquie (18,1 %), en Suède (18,4 %), en Autriche (18,6 %) et au Danemark (19,5 %), où moins d’un cinquième des la population fait face à de telles difficultés.

Dans l’ensemble de l’UE, la part de la population incapable de faire face à des dépenses financières imprévues a chuté de 8,2 pp entre 2011 et 2021. Les plus fortes baisses ont été observées en Hongrie et en Lettonie, où la part a diminué de moitié au cours de cette période (passant de 74,4 % à 34,8 % en Hongrie et de 80,4 % à 41,7 % en Lettonie). Des baisses à deux chiffres ont été observées dans 11 États membres. Dans l’ensemble, il y a eu une baisse considérable dans tous les États membres sauf deux au cours de cette période: en Grèce, la part a augmenté de 11,9 pp (à 46,3 %) et au Portugal de 2,1 pp (à 31,2 %).

Part de la population incapable de faire face à des dépenses financières imprévues, 2011 et 2021, (% de la population totale)

2 – Intensité de travail